أفول السلطة المضادّة في تونس

تتأسّس السلطة السياسية الرسمية الحاكمة في الدولة الحديثة، في جانب ما، على فكرة الشرعية التي تستمدّها من منظومة دستورية أو قانونية تواضع عليها الناس في تنظيم مسألة الحكم، وتكتسب شعبيتها من التفاف الناس حولها، وقبولهم بإدارتها الشأن العام. وتحتكر السلطة وسائل الإكراه القانونية، والاستخدام الشرعي للقوة لتأمين السلم الاجتماعي. ويجري اختزال السلطة الرسمية في الأنظمة الشمولية في شخص الحاكم الفرد أو حزبه أو أسرته وحاشيته، ويتم غالبا توظيف السلطات، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية لخدمة مصالحه وتصوّره المخصوص لمسألة الحكم.

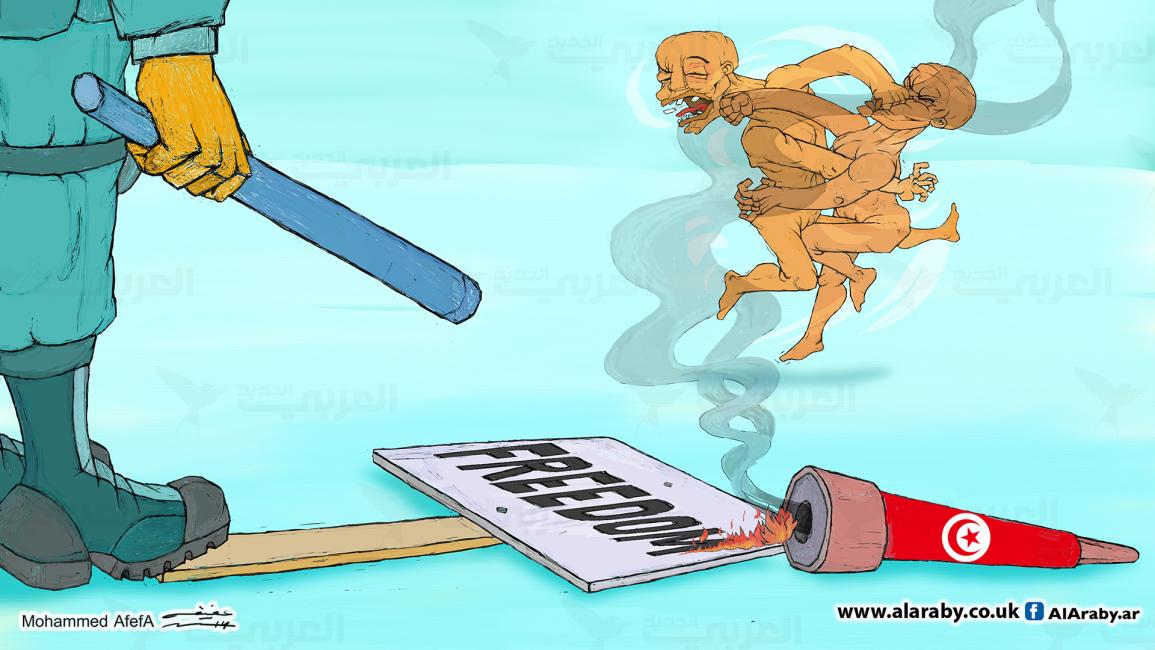

وفي النظام الديمقراطي، تستمدّ السلطة الحاكمة شرعيّتها من صندوق الاقتراع، ومن أصوات الناخبين ومن احترامها القانون، والتداول السلمي على الحكم، ومن تسليمها باستقلالية السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وتلعب السلطة المضادّة، ونعني بها القوى المدنية الحيّة، مثل الأحزاب ومنظمّات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، دوراً مركزياً في ضبط حركة النظام الحاكم وتقييد نفوذه وفرض رقابة نقدية على سياساته. وتضطلع السلطة المدنية المضادّة بهذا الدور الحيوي في تمام الحرية والأمان في ظلّ نظام حكم ديمقراطي. كما تمارسه في كنف السرّية أو العلن، وفي تمام المكابدة والتحدّي في ظلّ الدولة الأحادية/ القامعة. والثابت تاريخيّا أنّ القوى المدنية المضادّة مكوّن حيوي في الاجتماع السياسي، يساهم بدرجات متفاوتة، من دولة إلى أخرى، ومن زمن سياسي إلى آخر، في التأثير على أصحاب القرار، والتعبير عن اعتراضات المواطنين على سياسات النظام السائد، بغية تأمين توازنٍ، ولو نسبي، بين الطبقة الحاكمة وجمهور المحكومين بتلويناتهم المختلفة.

والناظر في سيرة الحكم الرئاسوي/ الشمولي في تونس بعد الاستقلال (1956)، يتبيّن أنّ القوى المدنية النشيطة بتشكيلاتها المختلفة، الحزبية، والحقوقية، والنقابية قد شكّلت سلطة مضادّة وازنة أحرجت النظام الحاكم، وكابدت في معارضة توجّهاته الأحادية، وسياساته القمعية، وكلّفها ذلك معاناة ألوان من التنكيل، والتعذيب، والإقصاء، والهرسلة. فتشكيلات معارضة مثل الحركة اليوسفية، وحركة آفاق، ومنظمة العامل التونسي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الاتجاه الإسلامي، كانت تنظيمات أيديولوجية ضدّ السلطة، وضمّت فاعلين سياسيين ومتحزّبين نشطوا بجدّية في معارضة انفراد الحبيب بورقيبة بالحكم. كما أنّ أحزاباً مثل العمّال الشيوعي التونسي، وحركة النهضة، والحزب الديمقراطي التقدّمي، وحركة 18 أكتوبر (2005)، كانت فاعلة في نقض دكتاتورية زين العابدين بن علي. وفي السياق نفسه، ساهمت منظمات حقوقية ونقابية وازنة، مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل في تشكيل نواة مدنية صلبة ضدّ الدولة القامعة بعد الاستقلال. ورغم أنّ المشهد الإعلامي العمومي كان يهجس صباح مساء بمدح رئيس الجمهورية وحزبه، والعمل على تأبيد حكمه، فإنّ ذلك لم يمنع من ظهور منابر إعلامية مكتوبة مضادّة للسلطة الحاكمة، كانت تنشط في العلن حينا وفي السرّ أحيانا بسبب سطوة الحجب والصنصرة، ومن بينها صحف الرأي، والموقف، والفجر، والبديل، التي استقطبت أقلاماً جريئة، وكانت تحظى بمقروئية واسعة لجدّيتها في كشف انتهاكات الدولة الكليانية وسياساتها الشمولية. وكانت الأخطاء السياسية الكبرى لبورقيبة وبن علي متمثلة أساسا في مركزة كلٍّ منهما السلطة بيده، واختزاله الدولة في شخصه وحزبه، وتماديه في إنكار السلطة المضادّة، وعدم اعترافه بشرعية المعارضة وحتميتها، وانخراطه، بدل ذلك، في قمع قياداتها وأنصارها على السواء. وقد أدّى تراكم القمع إلى إنتاج وعي القمع، فكانت الثورة (2011).

يمكن تفسير أفول السلطة المضادّة في تونس بعد 25/07/2021 بعدّة عوامل، منها استعادة سعيّد صورة النظام الرئاسي المطلق، وتشتت القوى المدنية وتنافيها

مثّلت مرحلة الانتقال الديمقراطي (2021- 2011)، فرصة تاريخية للفاعلين السياسيين لبناء تونس جديدة، وتأسيس جمهورية ديمقراطية مستدامة، وتنمية شاملة وحكم رشيد. لكنّهم لم يفعلوا، بل انخرطوا غالبا في معارك أيديولوجية قديمة، وأهدروا كثيرا من الوقت في الإقصاء والإقصاء المضادّ، وادّعاء امتلاك الحقيقة المطلقة بدل العمل على تحصين الثورة ومشروع الدمقرطة، وترسيخ القطيعة مع الاستبداد. صحيح أنّ عشرية ما بعد الثورة قد كرّست التعددية وثقافة الاختلاف، وحرّرت السلطة المضادّة من إسارها، فتكاثرت الأحزاب، والجمعيات، والنقابات، والمنابر الإعلامية، وتمّ تأمين الحريات العامّة والخاصّة بشكل غير مسبوق، وساهمت معظم القوى المدنية في مأسسة نواة الانتقال الديمقراطي، وصياغة دستور الثورة، وتنظيم انتخابات شفّافة بشكل دوري، وتأمين تداول سلمي على السلطة، وفرض رقابة على السلطة التنفيذية بلغت درجة الحكم لصالح مواطن في قضيّة رفعها ضدّ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، لكنّ الإشكال أنّ القطيعة الإبستيمولوجية والإجرائية مع ثقافة الاستبداد لم تتحقّق، وفلول النظام القديم ظلّت ممسكة بمفاصل الدولة، ولم يتمّ تعميم الوعي بحتمية الخيار الديمقراطي لبناء دولة تقدّمية، فظلّت التجربة الديمقراطية هشة، بلا رافعة اجتماعية واسعة في ظلّ تعثّر الانتقال الاقتصادي، وتخاذل طيْف معتبر من السياسيين والنقابيين الذين لم يجعلوا من إقامة دولة ديمقراطية عتيدة أولويتهم بل جعلوا من الإطاحة بالإسلاميين من سدّة الحكم غايتهم الأولى. وفي هذا السياق، جرى إرباك عمل البرلمان (الحزب الدستوري الحر مثالا)، وتعطيل حركة الاقتصاد بالاحتجاجات العشوائية، وبدل فض النزاع على السلطة بحلول حوارية، تفاعلية، توافقية، طالبت أحزاب باعتماد حكومة الرئيس (حركة الشعب مثالا)، وأخرى بتدخّل الجيش، وتفعيل الفصل 80. وأدّى ذلك عمليا إلى قيام حركة 25 يوليو/ تموز (2021).

أمسك رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد أحداث 25/07/2021، حسب ملاحظين، بزمام كلّ السلطات، وأصبح رئيسا مطلق الصلاحيات، وصاغ دستوراً جديداً على طريقته، وحلّ البرلمان، وجلّ الهيئات المدنية الرقابية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء، وجعل نظام الاقتراع على الأفراد لا على القائمات وهو ما أنتج مجلسا نيابيا مشتّتا، معطوبا، مواليا للرئيس، محدود الصلاحيات، ليس في مقدوره ترشيح رئيس الحكومة ولا المصادقة على تشكيلتها ولا إمكانية محاسبتها أو إطاحتها، فذلك كله من اختصاص رئيس الجمهورية الذي تزايد في عهده نفوذ السلطة التنفيذية تحت يافطة استعادة هيبة الدولة ومنع تشتت السلطة ومكافحة الفساد، وخوض "حرب تحرير جديدة ضدّ اللوبيات والمتآمرين على أمن الدولة"، وهي شعاراتٌ تجد قبولاً لدى عدد معتبر من الناس. في المقابل، تراجعت أدوار المؤسّستين التشريعية والتنفيذية اللتين أصبحتا تضطلعان بدور وظيفي لخدمة توجّهات المنظومة الحاكمة بحسب مراقبين. وتمّ ذلك كله في ظلّ بهتة جلّ القوى المدنية وتشتتها، وعجزها عن تشكيل تحالف قوي مضادّ للمنظومة الحاكمة، وارتهانها بدل ذلك لخلافات سياسوية، وخلفيات مصلحية شتّى. فبعض الأحزاب التي كانت تثير ضوضاء إعلامية كثيرة، خلال العشرية المنقضية، اختفت تماما من المشهد، وأخرى آثرت الوقوف على الربوة، وغيرها سلمت بالأمر الواقع. وإذا استثنينا جبهة الخلاص الوطني التي نجحت نسبيا، قبل اعتقال قياداتها، في تحريك الشارع الاحتجاجي، فإنّ جلّ أحزاب المعارضة لا تحظى بقاعدة شعبية واسعة، ولم تبلور أجندة تشاركية موحّدة للتعاطي مع مسار25/07/2021، ومع استحقاقات سياسية مصيرية مثل الانتخابات الرئاسية 2024. كما أنّ الدكاكين النقابية التي تكاثرت في كلّ قطاع بعد الثورة، وأدمنت الاحتجاج، لأسباب شرعية أو عشوائية، قد لاذت بصمت مريب. والملاحظ أنّ الحراك الاحتجاجي لاتحاد الشغل قد آل إلى الضمور في ظلّ ما يعتري المركزية النقابية من خلافات داخلها بين مناصرين لقيس سعيّد ومعارضين له. وخفت النشاط الجمعوي عموما إلّا قليل. وذلك في ظلّ تزايد حملات دعائية محمومة، موجّهة، دأبت على شيطنة المنظمّات الحقوقية، وتخوينها، واتهامها بالعمالة، والولاء للأجنبي، على خلفية نقدها سياسات النظام الحاكم، خصوصا ما تعلّق بتراجع الحرّيات العامة والخاصة، وملف الهجرة غير النظامية.

أمسك قيس سعيّد بعد أحداث 25/07/2021 بزمام كلّ السلطات، وأصبح رئيساً مطلق الصلاحيات، وصاغ دستوراً جديداً على طريقته

أمّا إعلاميا، فجلّ الأبواق الإعلامية التي صدّعت رؤوسنا خلال عشرية الانتقال الديمقراطي بنقل مباشر لعراك بين سياسيين داخل البرلمان أو خارجه، وبنقد النظام الحاكم، ومحاكمة الناشطين على الهواء، والتشكيك في جدوى الثورة والتحزّب، والدمقرطة، جلّ تلك الأبواق تبخّرت فجأة أو قاطعت الحديث عن السياسة. وذلك راجعٌ إلى مدّ منظومة 25/07/2021 نفوذها على وسائل الإعلام العمومي، واحتوائها بعض الإعلاميين في الأقنية والصحف الخاصة، فيما جرى تكميم أفواه آخرين أو إيداعهم السجن بقوّة المرسوم عدد 54 الذي فرض قيودا صارمة على حرّية التعبير.

ويمكن تفسير أفول السلطة المضادّة بعد 25/07/2021 بعدّة عوامل، منها استعادة سعيّد صورة النظام الرئاسي المطلق، وتشتت القوى المدنية وتنافيها، وخوف كثيرين من أن يقعوا تحت طائلة قوانين ومراسيم زجرية في حال تناولوا قضايا الشأن العام بحرّية وجرأة، وكذا حنين بعضهم إلى نموذج الدولة المغلقة و"القائد/ المنقذ/ الراعي". يضاف إلى ذلك حرص آخرين على التضحية بمكسب الديمقراطية في سبيل بقاء الإسلاميين خارج دوائر الحكم.

ختاماً، تحتاج كلّ سلطة رشيدة إلى سلطة مدنية سلمية تعدّدية مضادّة، توازنها، وتعدّل خطواتها، وتنبّهها إلى مواضع الخطل والزلل، وتكون متنفّسا لغضب الناس. أمّا التضييق على القوى المدنية الحية، فقد يؤدّي إلى انفلات احتجاجي، عواقبه غير معلومة.