01 نوفمبر 2024

عن علاقاتنا التي انتهت

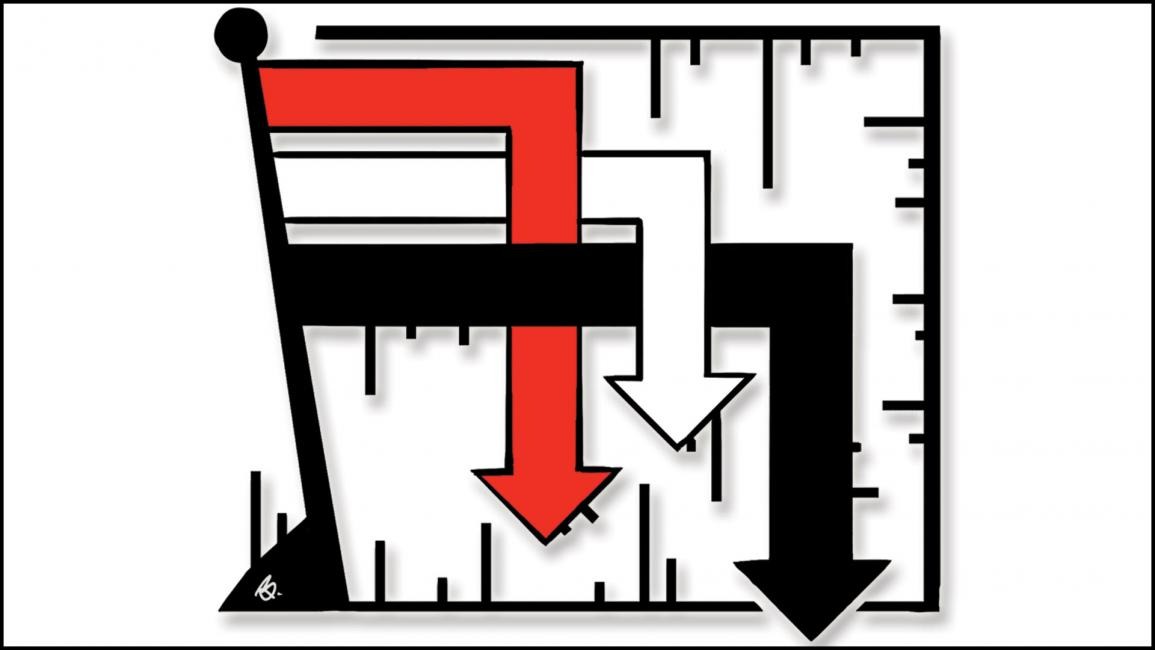

قبل أيام، كنت أتحدث مع صديقةٍ سورية مقيمة في سورية (صداقتنا قديمة وعميقة ومستمرة) عن أين أصبحنا جميعا، كيف وصل بنا الحال إلى ما وصلنا إليه. لم نكن نحكي عن السوريين عموما، وعن حال سورية. كنا، بالتحديد، نحكي عما كنّاه: مجموعة من الأصدقاء اليوميين، متشاركين في كل شيء، في الرؤية والأفكار والأحلام والمواقف والهم والحزن والفرح والسهرات والبوح والمشاريع، والنقاشات والاختلافات بصوتٍ مرتفع، وكل ما يليق فعله، لتمكين صداقاتٍ عميقةٍ من أن تبقى أبدية ولا تنتهي! كنت مع صديقتي على الهاتف، نتحدّث ونتذكّر، ونحاول أن نحلل أسباب ما نحن فيه: كيف يمكن لأصدقاء، بينهم كل ما سبق سنوات طويلة، أن يتصرّفوا كما لو أنهم أعداء؟ أو على الأقل أن يكون أحدهم غير معني بالآخر إلى حد القطيعة، فإذا كانت الاصطفافات السياسية في سورية بين الثورة والنظام قد قطعت أواصر حتى العلاقات الأسرية في البيت الواحد، فإن من عنيناهم، صديقتي وأنا، هم مجموعةٌ من الأصدقاء منحازون إلى الجهة نفسها، ويعيشون جميعا على حلمٍ واحد: سورية دولة ديمقراطية تعدّدية حديثة، لا تنتمي لأحد سوى لشعبها، ولا سيطرة لعائلة الأسد أو غيره عليها بعد الآن.. ما الذي إذاً أوقع القطيعة بين هؤلاء الأصدقاء؟ وكيف حلّ الجفاء وعدم الاهتمام مكان العشرة اليومية واللهفة والسؤال المستمر المترافق مع القلق والخوف من الفقدان والخسارة؟

تقول صديقتي "ربما لم نكن حقيقيين في علاقاتنا، ربما كانت الخلافات بيننا التي كانت تظهر بنقاشات عالية الصوت في السهرات أعمق بكثير مما تظهر عليه". نحن مجتمعات تعيش حياتها، عموما، على مبدأ التقيّة، الدينية والسياسية والاجتماعية، لا أحد منا يحكي رأيه بالآخر بصراحة ووضوح، نكتفي بالحد الأدنى من تشاركية الحياة، من دون أن نمتلك قدرة مواجهة أنفسنا والآخرين، بما نفكر به فعلا، وبما هي عليه آراؤنا. نهرب إلى الأمام مباشرة، بالنميمة والسهرات الطويلة والعبث، كي لا نضطر للمواجهة والاعتراف، كي لا نتحمّل خضّاتٍ قويةً تكشف ما في دواخلنا من تشوّه وفصام وهشاشة، فنهرب مراكمين خلفنا أكداسا من الخيبات وسوء الفهم والتجاهل، وسوء النية ربما.

لم تغيّر الحرب أحدا، لا يتغير الناس بهذا الشكل المرعب في سبع سنوات فقط. الثورة التي حدثت، ثم افتراقاتها الكبرى، وتحولها إلى حرب متعدّدة الجهات، كانت الخضّة التي كنا نخاف منها، لكنها الخضّة الأقوى والأعنف، حطمت الجدران التي راكمناها حولنا، ووضعتنا وسط أكداس التجاهل، ونحن نحاول الهروب، كشفتنا وعرّتنا وأظهرت حقيقتنا كما هي، بدون أية رتوش، وأفقدتنا التوازن، حتى لم نعد قادرين على الوقوف، وعلى الاعتراف بما كنا عليه. لم نهتم أن نسأل أصلا لماذا نحن في هذه القطيعة، وكأن العشرة الطويلة في سنين ماضية كانت لا شيء. ليست الحرب فقط وآثارها النفسية، بل اللجوء والعيش في أماكن جديدة، ومحاولات الحياة كما لو أنها المرة الأولى لنا في العيش. ذلك لزمته على ما يبدو ذاكرة جديدة، ذاكرة خالية من وجوهٍ تذكّر بما كان، وتخلي مساحات لتفاصيل جديدة، ووجوه جديدة، وأحداث جديدة، كما لو أن التأسيس لحياة جديدة تلزمه القطيعة مع الحياة السابقة. وبالتالي، الأصدقاء الجدد يلزم لوجودهم قطيعة مع أصدقاء المرحلة الزمنية السابقة. يبدو الأمر محزنا، وكأن أحدا يقتلع قطعةً منه، ويرميها في فراغ سحيق، لكي لا يراها مجدّدا. وكأن تلك القطعة/ المرحلة، وهي سبب بما حدث، فالتخلص منها قد يساعد على تخفيف شعور الذنب، إذ نشعر، جميعا، بشكل ما أننا مسؤولون عما حدث في سورية، حتى لو لم نكن فعلا هكذا. لكن يصح القول إننا على الأقل كنا شهودا على خرابٍ يحدث، ولم نفعل شيئا مهما، ثم إننا خرجنا تاركين وراءنا بلدا يُدمر، وأحلاما تجهض، ومستقبلا يغيب، كيف يمكن أن نتخلص من إحساسنا المرير بالذنب، بغير التنصّل من علاقاتنا القديمة، بكل ثقلها، بالذاكرة والبدء مع آخرين، لم يكونوا يوما في دائرة حياتنا.. هل لهذا ربما لم تنقطع علاقاتنا مع أصدقائنا الباقين في سورية؟ هل هم أكثر تسامحا مع أنفسهم ومعنا منا نحن؟ أم أن معاشرة الموت واقعا لا افتراضا جعلتهم يرون عبثية كل شيء، كما لا نقدر نحن على الرؤية؟

الإجابة الوحيدة المؤكدة أن جزءا كبيرا من ذاكرتنا قد انتهى، بحلوها ومرّها، وأننا الآن نعافر في الحياة بانتظار نهايةٍ لا نعرف لا متى ولا كيف ستكون.

تقول صديقتي "ربما لم نكن حقيقيين في علاقاتنا، ربما كانت الخلافات بيننا التي كانت تظهر بنقاشات عالية الصوت في السهرات أعمق بكثير مما تظهر عليه". نحن مجتمعات تعيش حياتها، عموما، على مبدأ التقيّة، الدينية والسياسية والاجتماعية، لا أحد منا يحكي رأيه بالآخر بصراحة ووضوح، نكتفي بالحد الأدنى من تشاركية الحياة، من دون أن نمتلك قدرة مواجهة أنفسنا والآخرين، بما نفكر به فعلا، وبما هي عليه آراؤنا. نهرب إلى الأمام مباشرة، بالنميمة والسهرات الطويلة والعبث، كي لا نضطر للمواجهة والاعتراف، كي لا نتحمّل خضّاتٍ قويةً تكشف ما في دواخلنا من تشوّه وفصام وهشاشة، فنهرب مراكمين خلفنا أكداسا من الخيبات وسوء الفهم والتجاهل، وسوء النية ربما.

لم تغيّر الحرب أحدا، لا يتغير الناس بهذا الشكل المرعب في سبع سنوات فقط. الثورة التي حدثت، ثم افتراقاتها الكبرى، وتحولها إلى حرب متعدّدة الجهات، كانت الخضّة التي كنا نخاف منها، لكنها الخضّة الأقوى والأعنف، حطمت الجدران التي راكمناها حولنا، ووضعتنا وسط أكداس التجاهل، ونحن نحاول الهروب، كشفتنا وعرّتنا وأظهرت حقيقتنا كما هي، بدون أية رتوش، وأفقدتنا التوازن، حتى لم نعد قادرين على الوقوف، وعلى الاعتراف بما كنا عليه. لم نهتم أن نسأل أصلا لماذا نحن في هذه القطيعة، وكأن العشرة الطويلة في سنين ماضية كانت لا شيء. ليست الحرب فقط وآثارها النفسية، بل اللجوء والعيش في أماكن جديدة، ومحاولات الحياة كما لو أنها المرة الأولى لنا في العيش. ذلك لزمته على ما يبدو ذاكرة جديدة، ذاكرة خالية من وجوهٍ تذكّر بما كان، وتخلي مساحات لتفاصيل جديدة، ووجوه جديدة، وأحداث جديدة، كما لو أن التأسيس لحياة جديدة تلزمه القطيعة مع الحياة السابقة. وبالتالي، الأصدقاء الجدد يلزم لوجودهم قطيعة مع أصدقاء المرحلة الزمنية السابقة. يبدو الأمر محزنا، وكأن أحدا يقتلع قطعةً منه، ويرميها في فراغ سحيق، لكي لا يراها مجدّدا. وكأن تلك القطعة/ المرحلة، وهي سبب بما حدث، فالتخلص منها قد يساعد على تخفيف شعور الذنب، إذ نشعر، جميعا، بشكل ما أننا مسؤولون عما حدث في سورية، حتى لو لم نكن فعلا هكذا. لكن يصح القول إننا على الأقل كنا شهودا على خرابٍ يحدث، ولم نفعل شيئا مهما، ثم إننا خرجنا تاركين وراءنا بلدا يُدمر، وأحلاما تجهض، ومستقبلا يغيب، كيف يمكن أن نتخلص من إحساسنا المرير بالذنب، بغير التنصّل من علاقاتنا القديمة، بكل ثقلها، بالذاكرة والبدء مع آخرين، لم يكونوا يوما في دائرة حياتنا.. هل لهذا ربما لم تنقطع علاقاتنا مع أصدقائنا الباقين في سورية؟ هل هم أكثر تسامحا مع أنفسهم ومعنا منا نحن؟ أم أن معاشرة الموت واقعا لا افتراضا جعلتهم يرون عبثية كل شيء، كما لا نقدر نحن على الرؤية؟

الإجابة الوحيدة المؤكدة أن جزءا كبيرا من ذاكرتنا قد انتهى، بحلوها ومرّها، وأننا الآن نعافر في الحياة بانتظار نهايةٍ لا نعرف لا متى ولا كيف ستكون.