... وكأن الصغار لا يُذبحون

نوبات ذعر متلاحقة، اختناق، ارتجاف شديد في اليدين، تسارع في ضربات القلب. لم تعد قدماي قادرتين على حملي. أقفل التلفزيون بعصبية، أهرع إلى الخارج، عاجزة عن التقاط أنفاسي. أهرب من مشاهد القتل والدمار ومن تقارير مراسلي المحطّات الإخبارية المتعبين من قلب الحدث، ومن تحليلات الخبراء العسكريين وتنظيرات السياسيين، ومن أصوات الاستغاثة ونحيب الأمّهات. أركض في الشوارع غير عابئة بنظرات الفضوليين، ألهث من شدّة التعب. أجلس على الرصيف بالقرب من حاوية قمامة طافحة وأجهش بالبكاء. أرنو بنظراتي المعاتبة اللائمة إلى السماء الملبّدة بالغيوم، وألجم، بصعوبة، صرخةً طال احتباسها في صدري المثقل بالحزن. يخيّل إلي أني على وشك لفظ أنفاسي رعبا، سيكتب الطبيب الشرعي في تقريره سبب الوفاة الحزن الشديد. وسينشر الأصدقاء بوستات كثيرة تعدد مناقبي، ماذا بإمكانهم أن يقولوا سوى أنني كائنٌ هشّ سريع التأثر لا يحتمل تراكم الأحزان؟ يتملكني إحساس باليأس الكامل الشامل المرير.

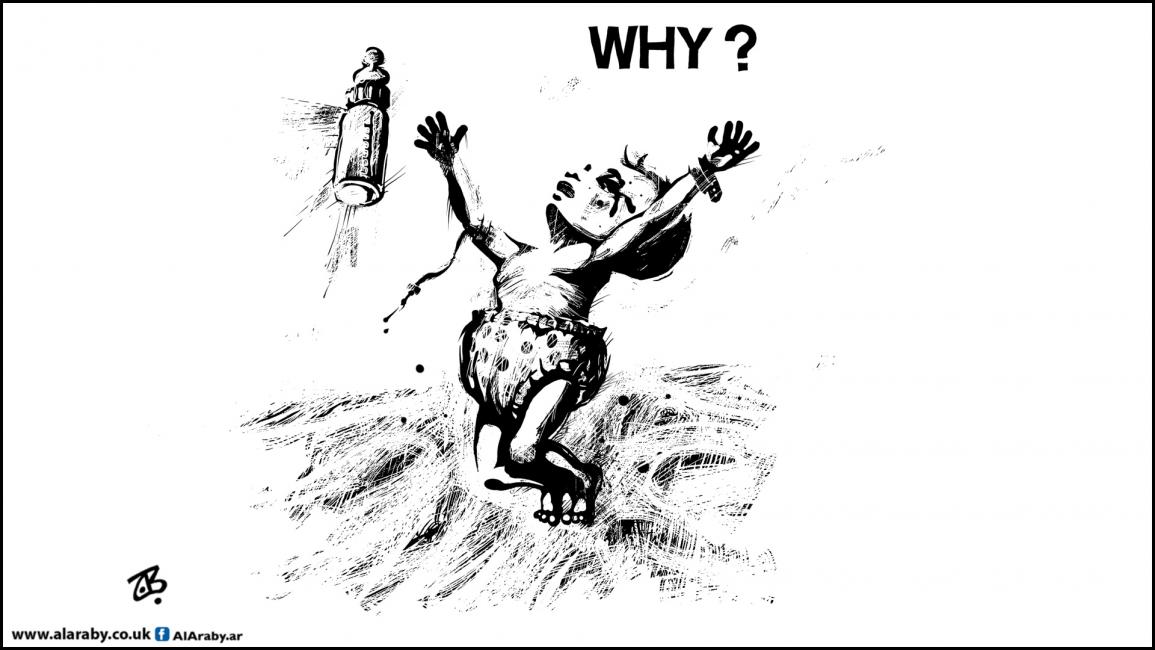

في هذه اللحظة العصيبة بالذات، يكتسح السواد كل شيء، يموت الأمل كليا، والحياة ذاتها لا تعود تصلح للحياة. ويتعيّن على عقلي المحتشد بمشاهد القتل والدمار أن يظلّ سويّا متماسكا، عليّ أن أواصل الحياة في ظل هذا الجنون الكوني. أرواح تُغتال على مدار الساعة، والعالم الموحش القاسي يكتفي بالشجب والتنديد، ثم يجلس متفرّجا على أشلاء غزّة، بعد أن ذبحت من الوريد إلى الوريد أي ظلم؟ أي وحشية؟ أي قسوة؟ ويمثل في الذهن السؤال الأصعب، الى متى؟ متى يتوقف كل هذا القبح؟ متى تنتهي هذه الفظائع؟ متى ترتوي هذه الأرض من دماء الأطفال؟! متى ستقول كفى؟

فلتذهب السياسة إلى الجحيم، وليصمت إلى الأبد دويّ الانفجارات، وليلتقط من تبقّوا من الضحايا المتعبين أنفاسهم، وليمنحوا وقتهم كي يتفجعوا على من راح من أحبتهم، وعلى بيوتهم وشوارعهم وحاراتهم ومخابزهم ومدارسهم ومستشفياتهم وعلى مدينتهم المغدورة المستباحة الذبيحة، ذلك أبسط حق لهم في ذمّة العالم غير الرحيم الذي خذلهم وتركهم جثثا هامدة، وجرحى، جوعى، ظمأى في العراء تحت القصف، من دون أن يرفّ له جفن.

المثير للغضب والحزن والخيبة أن ذلك كله لا يحدُث، والواقع الأسود على حاله. لم يتوقف الموتى عن الموت، والمشوّهون ومبتورو الأطراف لن يستعيدوها، والأيتام لن يستردّوا ذويهم، والأمهات الثكلى لن يضممن صغارهن إلى أحضانهن من جديد، والآباء المكلومون يكتمون الغيظ والحزن واللوعة. وما زالت آلة الدمار الهمجية تحصُد الأرواح بلا هوادة. المخيف أن كثيرين منا اعتادوا المشهد، وطبّعوا مع الظلم حقيقة قبحه على الأرض، وتجاهلوا، عن سبق إصرار، المجازر في غزّة، حفاظا على توازنهم النفسي تحت وطأة الإحساس بالعجز المطلق. أما المثير للقرف والاشمئزاز فهي فئة من أبناء جلدتنا من الصهاينة العرب، ممن يتبنّون خطاب العدو المجرم، يدعمونه ويبرّرون أفعاله، ويتواطأون مع جرائمه. الأكثر استفزازا من كل هؤلاء تلك النماذج السمجة، عديمة الإحساس والمشاعر، ممن يقيمون المهرجانات، يرقصون ويغنّون حيث تتمايل بعض الفنانات الرقيعات المتصابيات ممن بلغن أرذل العمر على السجاد الأحمر، بوجوههن المنتفخة، يبتسمن بصفاقة وبلادة وقلة حياء أمام الكاميرات، سعيدات بعمليات التجميل التي أعادت لهن وهم الصبا، وكأن الصغار لا يذبحون في اللحظة ذاتها، كأن البيوت لا تنهار فوق الرؤوس، وكأننا لا نموت في اليوم مليون مرّة حزنا وعجزا وقهرا.

أعود أدراجي حانقة. أتابع بقلبٍ واجفٍ تفاصيل المقتله على الشاشة، وأرتعب أكثر حين ينساب الدم غزيرا حارّا دافقا من بين أصابعي المرتجفة.