محاقن العفو السوريّ السامّ

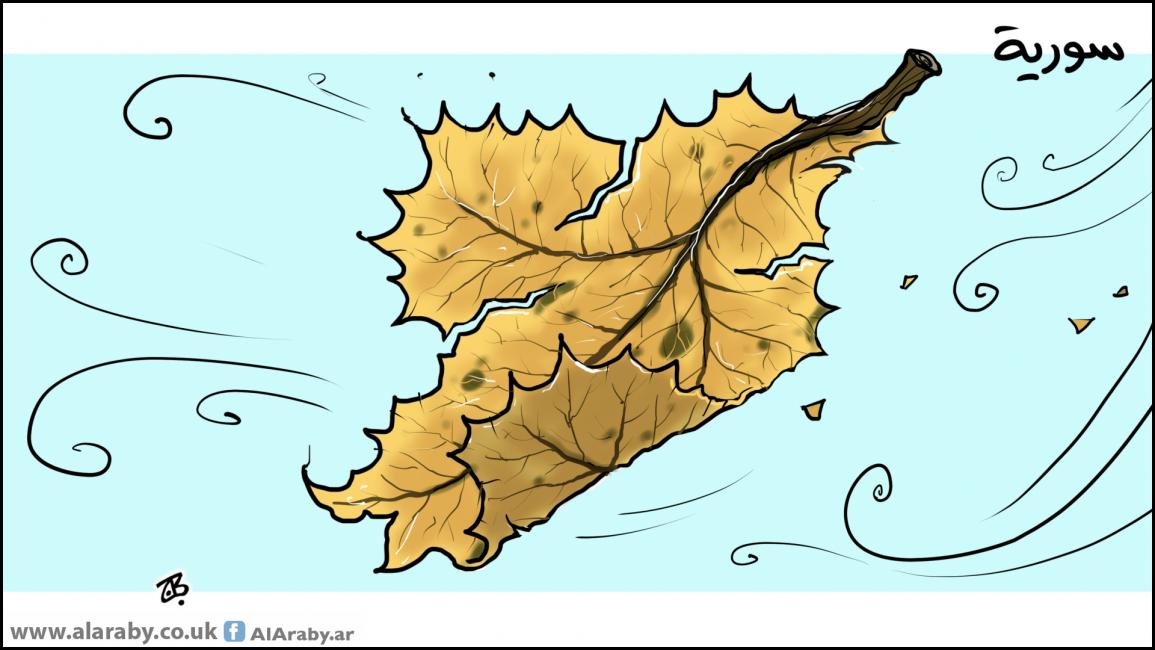

للسلطة الاستبدادية وسائل كثيرة في تطويع الشعوب، تناولها غوستاف لوبون في كتاب "سيكولوجية الجماهير"، وإيتيان دو لابواسييه في كتاب "العبودية الطوعية"، لعلّ أهمها التسلّط الأمني بالاعتقال والتعذيب. وفي سورية شهدت سطوة المؤسسات الأمنية شأواً كبيراً، خصوصا بعد الصراع التاريخي ضد الإخوان المسلمين، ما عنى أنّ العمل في الجيش أو الأجهزة الاستخباراتية بات يستحضر في ثناياه سلطان القوة وسلطة التمايزات الكبرى. بالتالي، عندما يُطرح سؤالٌ عن أسباب وحشية الأسد تجاه شعبه، تظهر التحليلات السياسية والتراشق الحزبي والتخوين المتبادل ونظريات المؤامرة. لكن ثمّة إجابة شافية هنا، ففي ضوء تعنّت جهاز الأمن السوري تماشياً مع شعار "أنا أو الفوضى" الذي أطلقه رأس الهرم عام 2011، تمخّضت توليفة عنفٍ متطرّفة وُجّهت لتعميق الانشطارات في الكيان السوري، برّرت قتل الأبرياء، واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين بدعوى "مواجهة العنف المحتمل ومحاربة الإرهاب". في كلتا الحالتين، اعتمد الأسد على العنف والمذابح كي يحمي حكماً يظنّ أنّ البلاد مجرّد كتيبةٍ عسكرية أو مختبرٍ لفئران التجارب. بعدها، رأينا العجب العجاب في سورية، فكلّ شيء فيها يجري على غير عادته. الصفقات تُعقد خلف الكواليس. الاتفاقيات خارج حدود المراقبة، والتبادلات في الغرف المعتمة، وليس هناك من يراقب هذه الانتهاكات والتجاوزات أو يحاسب أحدا عنها. هكذا، وبنسف سقف القانون، يكون الباب قد فُتح على مصراعيه أمام الأسد لإصدار القرارات الطائشة والأوامر القاصرة. ما عُرفت، بطبيعة الحال، باسم "مراسيم العفو"، التي تبدو أشبه بسياسة زئبقية ذات أغراض متنوّعة ومتعدّدة الجوانب، تخدم مصالح النظام السياسية والأمنية السائدة في مختلف مراحل الصراع. إلى جانب الاستخدام الانتهازي، يطغى بعدٌ روتينيٌّ أيضاً على هذه المراسيم التي تصدُر على نحو متباعد وغير منتظم، ولكن متكرّر دوماً. فثمّة مبرّراتٌ ثابتة وراء إفراج الأسد عن المعتقلين، تتّصل اتصالاً وثيقاً بالقمع والفساد اللذين شكّلا ركنَين من أركان "صموده" المزعوم.

الإفراج عن بعض السجناء السياسيين البارزين محاولة مفضوحة من السلطات السورية لتخفيف الضغوط الدولية على سجلّها في مجال حقوق الإنسان

يثير استخدام بشار الأسد المتكرّر "العفو"، التساؤل عن السبب الذي يدفع نظامه القمعي إلى تكبّد عناء منح العفو العام. هل يعكس رغبة الأسد في أن يظهر بمظهر الرئيس السمح؟ أم هل للنظام دوافع أكثر وضوحاً تتعدّى "الإحسان"؟ عموماً، سبق أن كانت قرارات العفو الرئاسية عن المعتقلين سمةً شبه منتظمة لحكم آل الأسد، ففي تسعينيات القرن الماضي، أطلق حافظ الأسد سراح آلاف السجناء السياسيين، خصوصا من الإخوان المسلمين. على صعيد متصل يرى مراقبون، في قرارات العفو عن معتقلين، التي أصدرها الأسد الابن خلال العقد الأول من حكمه، جهوداً آيلةً إلى تحسين صورته في الخارج. ذلك أنّ الإفراج عن بعض السجناء السياسيين البارزين، مثل رياض الترك عام 2002، كانت محاولة مفضوحة من السلطات السورية لتخفيف الضغوط الدولية على سجلّها في مجال حقوق الإنسان. هي التي تحرص على أن يكون المستفيد الرئيسي من مراسيم العفو سجناء أدينوا بجرائم عادية، في خطّة خبيثة لإطلاق سراح "مجرمين بغية خلق بنية عصاباتٍ لقمع المجتمع". فعلياً استمرّت سياسةُ "الحقن السام" بعد استعادة مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي عبر "اتفاقيات المصالحة"، حيث سعى النظام السوري إلى استخدام المرسومَيْن الصادرَيْن في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وسبتمبر/ أيلول 2019، ليُظهِر أنه يعالج المخاوف الدولية بشأن أمن السكان في المناطق التي استعادها. وفي نوفمبر/ تشرينالثاني 2020، سوّق القائمون على المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي نظّمته روسيا في دمشق، أنّ مراسيم العفو دربٌ رحيمةٌ مرصوفة بـ"الرعاية الرئاسية الحنونة" لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم.

وصف معارضون مرسوم العفو الجديد بأنه تلاعبٌ لا إنساني بالصدمة الوطنية، ومحاولة مبتذلة لتشتيت الانتباه عن مجزرة حي التضامن التي حظيت باهتمام عالمي

اليوم، وبالتساوق مع ما سبق، يُصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل/ نيسان. المرسوم الذي وُصف بأنه "عنوانٌ فضفاضٌ لإدانة الموقوفين عشوائياً"، أثار موجة عارمة من السخرية عبر منصّات التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه يأتي بعد التسجيل المروّع الذي نشرته صحيفة الغارديان لما وصفته بـ"مجزرة حيّ التضامن" داخل العاصمة السورية. وعليه، وصف معارضون مرسوم العفو الجديد بأنه تلاعبٌ لا إنساني بالصدمة الوطنية، ومحاولة مبتذلة لتشتيت الانتباه عن المجزرة التي حظيت باهتمام عالمي. في الحقيقة، ولأسباب متعدّدة، يستطيع النظام أن يختار منح "عفو عام" بدون أيّ خشيةٍ من التداعيات السياسية أو الأمنية. ومع أن الدعاية كان لها دور في كل مرسوم، استُخدِم "العفو" تحديداً لإبراز جانب "إنساني" للطريقة التي عامل بها النظام الثوّار المستسلمين. هذا النهج استُثمر بوضوحٍ في العفو الصادر في يوليو/ تموز 2016، والذي شمل ثوّاراً من حلب، وأُصدِر حالما طوقت القوات الروسية، وقوات الأسد المدعومة من إيران، المدينة. ثم أضحى هذا النهج عنصراً متكرّراً في السردية الرسمية مع مواصلة النظام سلسلة انتصاراته الواهمة التي أكدها وزير الخارجية السوري السابق، وليد المعلم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017: إن "المصالحات المحلية لم تكن لتحقّق ما حقّقته من نجاحات لولا العديد من مراسيم العفو التي أصدرها الأسد، والتي منحت الفرصة لكلّ مَن حمل السلاح للعودة إلى الحياة الطبيعية".

على المتفاوضين مع النظام أن يتنبّهوا إلى خبرة النظام في التلاعب بورقة المعتقلين وتجيير مراسيم العفو لتثبيت رؤيته السياسية، والآثار السلبية التي يمكن أن تتركها هذه المفاوضات

وإذا كانت مسألة الإفراج عن المعتقلين لتُطرَح على طاولة البحث، سواء في إطار عملية سياسية، أم باعتبارها شرطاً لرفع العقوبات أو المساعدة في إعادة الإعمار، كما هو معقول أكثر، وكما لا يزال بعضهم ينادي به، فعلى المتفاوضين مع النظام أن يتنبّهوا إلى أمرَين على الأقلّ: أولّهما خبرة النظام في التلاعب بورقة المعتقلين وتجيير مراسيم العفو لتثبيت رؤيته السياسية، وثانيهما الآثار السلبية التي يمكن أن تتركها هذه المفاوضات، والتي قد تضاعف حدّة الاعتقالات القسرية، والتعذيب، والإعدام. في المقابل، يصعب على السوريين، وهم يتخبّطون في غياهب السلوك العنفي لنظامٍ فاشي، تفسير سياسة العفو، ذلك أن أحكامها المبهمة لا تشير بشفافيةٍ إلى مَن سيشملهم القرار. وتفيد أدلّة قطعية بأن العفو العام يفاقم دورات الاعتقال القمعية، حيث تحدُث عمليات الإفراج في ظلّ استمرار قوات النظام في اعتقال السوريين تعسّفياً، وإخفائهم في أرجاء البلاد كافّة.

يكتسب هذا القول مصداقيته من أن نظام الأسد ابن العصبيات الشرعي، يقوم بصياغة منظومة القمع السياسية والاجتماعية والثقافية على هواه، ليحقّق قفزة ثابتة إلى مجتمعٍ يعتمد لغة العنف والترهيب لإخضاع السوريين، وتحويلهم إلى قطيع يُقاد كيفما يشاء، وأيّ خروج عن المسار، بوعي أو من دون وعي متعمد، تُستخدم القوة المفرطة لإعادته إلى درب العماء المطلق، أو تقطيعه إلى أوصال، ليكونوا عبرةً لبقية أفراد القطيع. صفوة القول إنه ينبغي أن يُفهَم العفو الرئاسي في السياق السوري أنه أداة متعدّدة الأوجه في يد نظام قمعيّ، ويجب ألا يُفهَم أبداً على أنه تنازل حقيقي. يجب أن لا يفهم هكذا على الإطلاق، تماشياً مع إيقاع خطابات الأسد الثابتة، الذي ما زال يعزو اندلاع الثورة إلى "المؤامرة الخارجية" و"المحرّضين" و"الفتنة"، ما يعكس السمات الشخصية له، من ارتياب مَرَضي ونرجسية وكذب وتهرّب من الواقع بإلقاء المسؤولية على الآخرين. وعليه، وعندما يقتضي الأمر، يخلع الأسد ابتسامته الهوليودية الفاقعة ليظهرَ وجه العائلة الدموي .. هكذا وببساطةٍ شديدة.