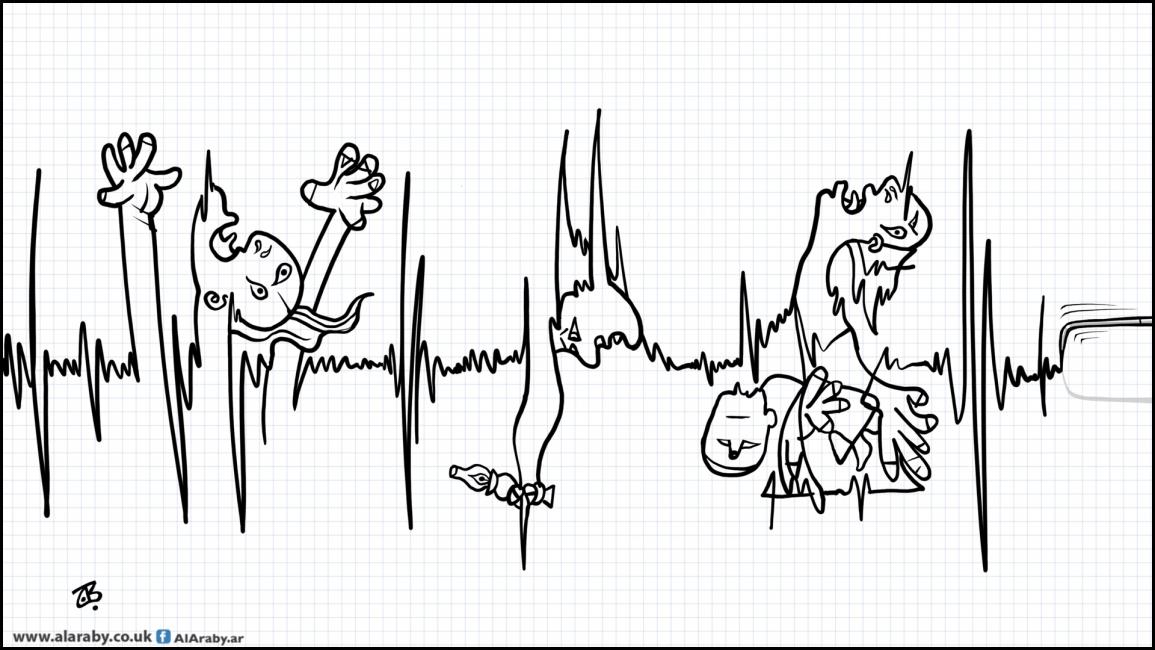

في علاقة الزلازل والعواصف بالربيع العربي

كانت الصدمة، في فاجعتي زلزال الحوز في المغرب وعاصفة درنة في ليبيا، أكبر من أن تُحتوى، والحزن عظيم ومتجدّد، وقد كان مقارباً فاجعة سورية وتركيا وزلزالهما، فأنت تتحدّث عن عشرات الآلاف ذهبوا من هذه الدنيا، في أيام قليلة، وغالبيتهم في ساعات محدودة، ودوران الأحداث الطبيعية التي يؤمن بقدريّتها المسلمون، تردّدت على هذا الكون المنظور في عدة حقب، ذهبت فيها أمم. غير أن معصرة القلب كانت قاسية عنيفة على المشاعر، مهما سعى المرء إلى التغافل، وإن كان ما يسمّى زمن التفاهة وعالمها الصاخب، حاضرٌ أيضاً لم يتوقّف عن ضجيجه، ولم يعتبر بالمأساة، ولم توقف عجلتُه المال العبثي، وتوجّهه إلى مصلحة الإنسان وغوثه، وكان لصورة ضحايا الناس والأحياء والمباني المجرَّفة بمن فيها، في درنة، وقع الصدمة المشهودة، كما أن الحال واحدٌ بين المغرب وليبيا، حين تَتابع الصور وتُنقل العبرات لمن فقدوا كل أهلهم وذويهم. وهناك لوحاتُ تضامنٍ وروح تآزر، وبطولات سجّلها أهل المغرب وليبيا، في مناطق الكوارث ذاتها، أو من هبّ لنجدتهم من بقية وطنهم، وتستطيع أن تقول إن الحال في المغرب كان أفضل، في ناحية التجاوب من مركزية الدولة، وخصوصا من جهة المخزن، وأن واقع ليبيا المأساوي بسبب الفوضى القائمة منذ الحرب الأهلية بعد الثورة، لا يزال مؤثراً في مآسي الناس اليومية، فضلاً عن الفواجع الكبرى.

وإن كان للمغرب واقع أفضل، غير أن هناك مساحات كُشفت من الفساد وعجز الناس وضعفهم، وقلة حيلتهم، تطرح سؤالاً ابتدائياً عن سبب هذا الفقر والعجز، والذي ساهم بعضُه في خلل القدرات، والبنى التأهيلية والتأسيسيّة في غوث الناس. نعم نجح الجيش في مهمته، وتابع الملك ما شهدناه، لكن ملفات أخرى سمعنا صوتها، في تلك القرى البعيدة الضعيفة، تشير إلى دلالات القصور المتراكم من عقود، وتذكّر برسالة مؤسّس جماعة العدل والإحسان الشيخ عبد السلام ياسين إلى الملك الحسن الثاني في 1974.

روح مغربية مؤكّدة، تستطيع أن تقرأها في إيمان المغاربة بالمرجعية الملكية، وبالذات في الرمزية الإسلامية المتأثرة بها

وهناك روح مغربية مؤكّدة، تستطيع أن تقرأها في إيمان المغاربة بالمرجعية الملكية، وبالذات في الرمزية الإسلامية المتأثرة بها، رغم وجود العلمانيات المتعدّدة، معتدلها ومتشدّدها، وحقيبة واسعة من الاتجاهات الدينية، الشرعية التراثية والفكرية، فنتوقّف هنا عند موقف الشعوب العربية القديم الجديد، من آمال التغيير هل هو مركزي ثوري جمهوري عنيف، وله قسط في دولنا العربية ومنها ليبيا والعراق وسورية قديماً، أو أن المزاج العربي العام، كل ما كان يرجوه منظومة إصلاح، تضمن له حرية الرأي والمشاركة الشعبية، والحقوق المدنية للحياة مع القيم التي يؤمن بها، والمساواة الاقتصادية. وبالتالي، كان الموج الربيعي في المغرب متّصلاً بكفاح السلام الاجتماعي الحقوقي لعبد السلام ياسين، والقوى الوطنية منذ الاستقلال، وبمحاولات عبد الإله بنكيران، لانتزاع مساحة لصالح تلك الحقوق من القصر، لكنه لم يُترك، وقطع الطريق عليه. ألم تكن هذه الطموحات والآمال ضمن خريطة الربيع العربي كله، أو ليس معالجة الفقر الشديد، رغم الكرامة الإيمانية الأبية في نفوس المغاربة، كان مطلباً متقدّماً، أولم يكن للمغرب قصة أخرى كان بالإمكان أن تدوّن، تتحوّل فيها المملكة إلى نظام قانوني ذي شفافية، وحيوية تنموية. وأجهزة تنفيذ نزيهة، تحققها حكومات منتخبة، ذات صلاحياتٍ عالية، فيشعر المغربي المهجري بأن له وطناً حيوياً يحتضنه ويحتضن خبرته واستثماراته، فيفيض على أهله وبلده، ويشارك الشعب في الداخل نهضة نوعية، لم تفكّر يوماً في إسقاط الملكية، فمن عطّل هذا المسار ومن منعه من أن يصل قبل وصول الزلزال؟

لسنا هنا نتغافل عن دور الملك الإيجابي بعد والده في العفو أو الإطلاق، ولا في عبور موجة الربيع العربي من دون دموية، غير أن آمال ذلك الربيع آنفا لم تتحوّل إلى ورشة عمل، ولم تتدفّق في أركان المغرب وروح الشباب، أنفاس الإصلاح، ولم يُصفّد الفساد، فكانت الآلام مشهودة معلومة بين يدي المغاربة، فعادت حمولة الإحباط لتجثم بصدرها. وأُذكّر هنا بحكومات الخليج العربية، ونظمها السياسية المتشابهة، ملكية أو أميرية سلطانية، فآمال شعوبها متطابقة، مع شعب المغرب، ومع الإيمان بالسلطة الملكية أو الأميرية رجاء تحقيق الاستقرار. لكن أين ثرواتها وأين سياساتها الإصلاحية، وأين هي تلك المنصّات التي يُعبّر فيها الشباب عن آرائهم، ويشاركون في دفعه وحمله في مهرجانات تفوّق وتنمية، لا مواسم ترفيه يستحلبها الغرب بلا مكيال، ويتوارى خلفها ضنك الناس الاقتصادي الشرس، والصوت المخنوق للإرادة الشعبية، فهنا قصّة تقارب مؤلمة عربية.

سقط الضحايا في ليبيا قبل وصول الربيع الذي ضيعه أعداء الثورة وبعض أهلها

الأمر في ليبيا أفدح وأكبر وأكثر ألماً، فالفاجعة هنا عبرت عبر السد، وقصته الكارثية مع الفساد، من زمن القذافي حتى حكومات أو دوائر نفوذ ما بعد الثورة، في طرفي الانقسام الأهلي. لقد ترك القذافي ليبيا قاعاً صفصفاً من البنية التحتية، وبعثر ثروة الشعب في وهم ثورته الحمقاء، وحياته الدموية الاستبدادية. ومع تلك الروح الأصيلة التي تراها في فزعة الليبيين وإيمانيّاتهم، التي صمدت قبل (وبعد) الثورة في حقوقهم وفي قيمهم، إلا أن إرث القذافي والثقافة التي خلّفها، في الصراع والانقسام الاجتماعي، عادت لتضرب ما بعد الثورة. فهل هذا يُسقط مسؤولية من جاء بعد الثورة، من كِلا الطرفين؟ بكل ثقة، كلّا..

شواهد الفساد، وخصوصا في عدم ترميم السدّين في درنة، بل وحتى في إنشاء مدينة ونقل الأحياء إليها، في منطقة آمنة، أو على الأقل التوجيه الاحتياطي لفيضان المياه، مع تدعيم السد، وصولاً إلى الفوضى التي تزامنت مع الساعات الأولى في توجيه الناس، ذلك كله فادح المأساة. فلم يفرّ الفاسدون من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه، لكنهم فرّوا إلى ثروة الفقراء والمضطرين، فهدموا بسرقتهم السدّين، فسقط الضحايا قبل وصول الربيع، الربيع الذي ضيعه أعداء الثورة وبعض أهلها.