اختبارات بشرية

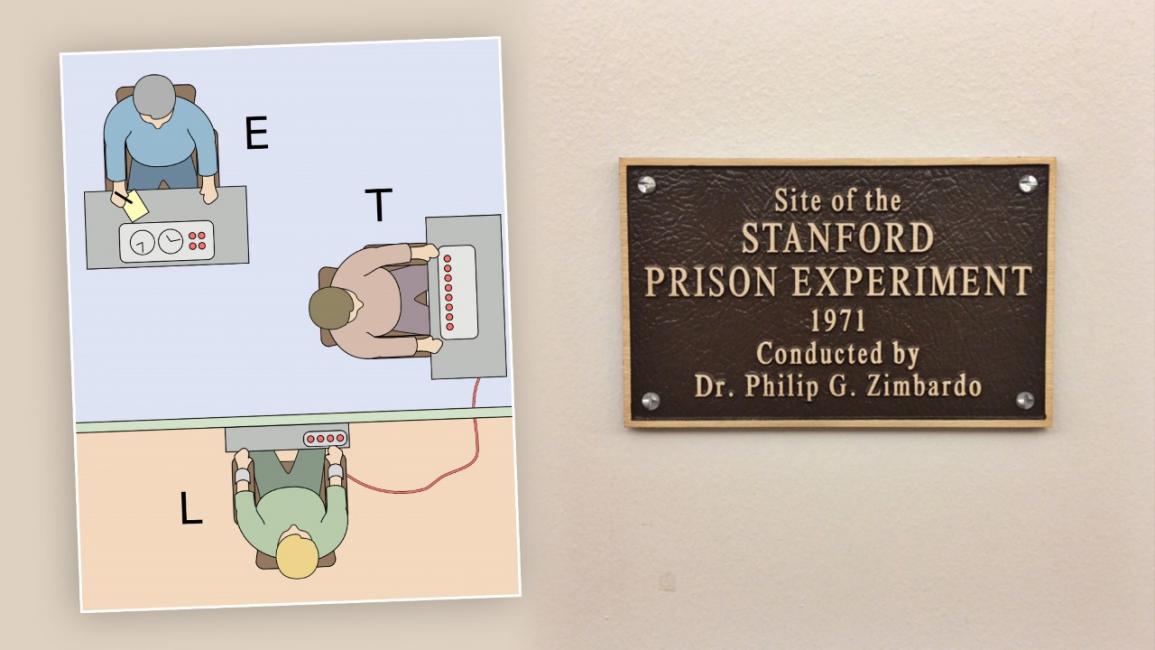

(لافتة مخصصة لموقع إجراء اختبار سجن ستانفورد ولوحة توّضح اختبار ملغرام)

مثّل اختبارا "ميلغرام" (عام 1961 ونُشرت نتائجه عام 1963) و"سجن ستانفورد" في عام 1971، في الولايات المتحدة، نموذجين مثاليين عن السلوك البشري في مسألة "طاعة الأوامر مهما كان الأمر غير أخلاقي". في الاختبار الأول، حاول العالم ستانلي ميلغرام، في دراسته، الإجابة عن سؤالٍ كان مطروحاً بشدّة في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، تحديداً مع بدء محاكمة أبرز قيادي نازيٍ هارب، أدولف أيخمان، في تل أبيب: "هل أن أيخمان ورفاقه نفّذوا الأوامر فقط، أم يُمكن اعتبارهم شركاء في الجريمة؟"، أي "الهولوكوست" (المحرقة اليهودية). وفحوى الاختبار المعقّد كان مدى قدرة الشخص للخضوع للأوامر، حتى لو أدّى ذلك إلى صعق شخص آخر بالصدمات الكهربائية إلى درجة موته. وفي الاختبار الثاني، شكّل العالم فيليب زيمباردو فريقين من المتطوعين: فريق أدّى دور السجّانين وفريق لعب دور السجناء، في سجن بُني في جامعة ستانفورد. وخلال ستة أيام فقط، هي مدة الاختبار، اعتنق الفريقان أدوارهما بحدّة، إلى درجة دفعت زيمباردو إلى وقف الاختبارات.

وُصفت التجربتان بأنهما كرّستا مبدأ "التنسيب المكاني" التي تعتبر أن الوضع القائم أو الواقع المعيش هو الذي أدّى إلى اعتناق الخاضعين للاختبار سلوكاً محدّداً. وهو أمرٌ غير مرتبط بشخصياتهم، فقد يُقال عن شخص إنه "موثوق به وإنسان رائع ويُمكن الاعتماد عليه" في اليوميات العادية، لكنه تحت تأثير "التنسيب المكاني"، سواء كان آمراً أو مأموراً، سجيناً أم سجّاناً، وغيرها من المفردات، بالتالي، يتحوّل إلى كائنٍ آخر، وأقرب إلى آلةٍ مستجيبة لتأثيرات المكان الموجود فيه، منه إلى كائن إنساني.

يُمكن عكس ذلك على عالمنا وزمننا الحاليين، كل في بلده، في ظلّ تأثيرات وباء كورونا، وفي مشكلات كل دولة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. سيُظهر لنا مدى ارتباط الناس في كل مكان بفكرة "التنسيب المكاني". بالتالي، أية حالة ثوروية يُمكن أن تنشأ، بناء على وعيٍ ما، لا يُمكن لها النجاح من دون فهم حقيقة المجتمع الذي نعيش فيه من جهة، وكيفية الخروج من "التنسيب المكاني" بالكامل من جهة ثانية، من دون الانزلاق إلى مبدأ "تبادل الأدوار" فقط.

في المقابل، لا قدرة لأحدٍ على منع الناس من التفكير بعدمية. في لبنان مثلاً، كل شيءٍ يشبه سجناً وسط اللامكان، تسيطر عليه الفوضى، ولا أحد يبالي بأحد. لا يمكن التفريق بين السجّانين والسجناء. الأمراض متفشية والسجّانون يراهنون بأرواح السجناء، والسجناء خائفون من التمرّد، والأطراف التي بَنَت السجن تناقش أموراً تافهة، وغير مكترثةٍ بمصائر السجّانين والسجناء. يمكن في هذا الإطار تحديداً فهم كيفية انكسار جوهر الحياة، وانتشار الأفكار العدمية. وحينها يُمكن معرفة سلوك الناس ومصادر خوفها.

سعى العالم النمساوي، فيكتور فرانكل، للإجابة على "لماذا لا تنتحر؟"، للناجين من معسكرات الاعتقال النازية في الحرب العالمية الثانية، في ظلّ خضوعهم لأهوالٍ شتّى، بلغت حدّ انتشار الأفكار العدمية بين المعتقلين وعدم الاكتراث بجوهر الحياة. عملياً، من الطبيعي لهؤلاء التفكير بذلك بغياب أي أفق، كونهم لا يعلمون ما الذي يجري خارج المعتقلات، ولا أخبار تصل إليهم عن تطوّرات الحرب والمعارك، وكأن كل حياتهم محصورة بين جدران السجن، وكل سلوكهم مرتبط بأوامر الضباط الألمان ومزاجيتهم. وما يراه الضابط، مثلاً، أمراً روتينياً في اختياره سجناء للقيام بأعمال قذرة قبل انشغاله بأمور أخرى، يراه السجين وكأنها معمودية نارٍ لا بدّ من تجاوزها للبقاء على قيد الحياة. حاول فرانكل، وهو ناجٍ أيضاً من الحرب العالمية الثانية، البحث عن "شعلة" تحفّز السجناء السابقين في التمسّك بالحياة، لأن الآثار الجسدية والنفسية ظلّت تلاحقهم بعد الحرب. واستعان بفكرة "استيلاد الشغف" إزاء أمر ما يحبونه. صحيحٌ أن كل شيء يبدو عدمياً في الوقت الحالي، لكنه ليس من الضرورة أن يكون كذلك غداً. هذا ما نحتاج إلى فهمه.