15 نوفمبر 2024

.. عن شرعيّة الطاغية

Gary Waters

صحيح أن الإقبال الشعبي الضعيف على صناديق الانتخابات الرئاسية في مصر يمثّل إحراجاً بالغاً للانقلابيين، فهم أرادوها "تفويضاً" شعبياً يسوّغ الانقلاب، ويطوي صفحة الشرعية الشعبية الحقيقية التي جاءت في انتخابات متتالية، عام 2012، بمجلسي شعب وشورى ورئاسة ودستور. غير أن ذلك لا ينبغي أن يعمينا عن حقيقة أن الطاغية غير معني، أصلاً، بأسس الشرعية وركائزها، بقدر ما تعنيه الحبكة ووسيلة الإخراج. فشرعية الطاغية نابعة من قناعته بقدرته على القمع والاستبداد، أولاً وقبل كل شيء، ثمَّ بوجود موضوع لطغيانه مستمرئ لذلك.

وهكذا، وعلى الرغم من أنه لم يتم لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ومعسكره، ما تمنّوه من مشاركة شعبية كثيفة في الانتخابات، تتعاطى مع مسألتي الحبكة والإخراج، كما في مظاهرات يونيو/ حزيران 2014، والذي اعترف مخرجها، خالد يوسف، أخيراً بفبركة أعداد المشاركين فيها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدفع أحداً إلى التخمين الساذج بأن الرجل سيتخلى عن كرسي الرئاسة "حَرَداً"، أو استشعاراً لغياب التفويض الشعبي "للقائد الضرورة"، كما لمّح لذلك عدد من "سَحَرة" الرجل، ممّن يقال إنهم إعلاميون!

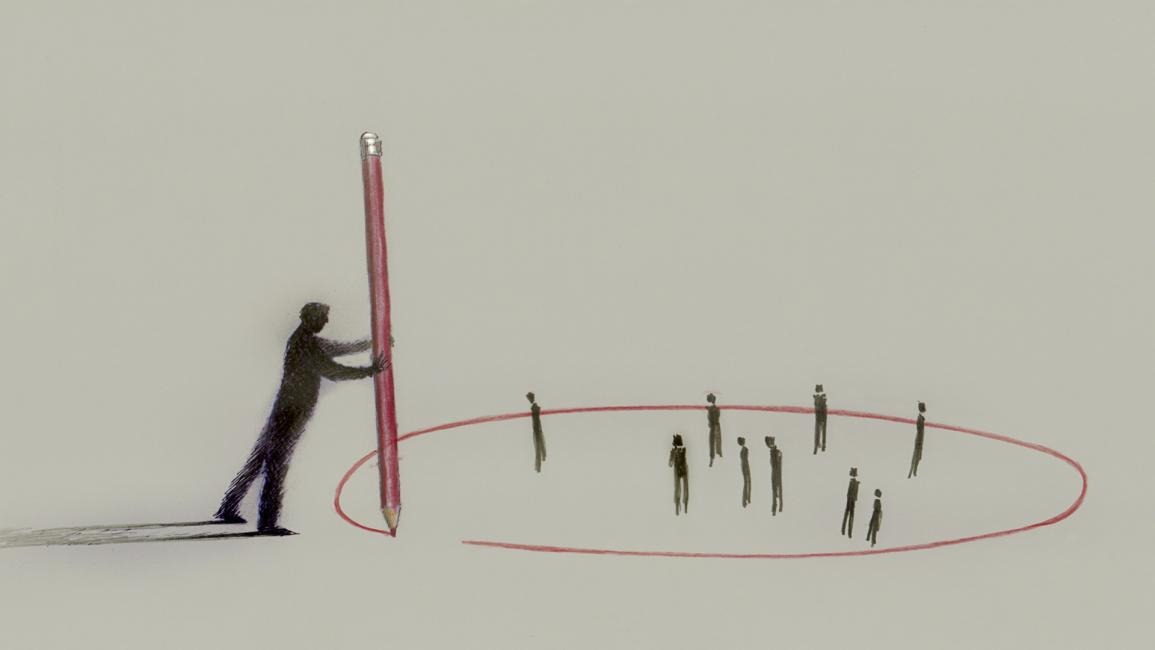

وهنا ينبغي أن يعيدنا إلى الأرضية الفلسفية الأوَّلِيِّةِ للطغيان والاستبداد. فصناعة الطاغية، أي طاغية، تحتاج إلى عنصرين رئيسين: الأول، تَوَفُرُهُ على وسائل القهر لرعيته، أو مَن هم موضوع طغيانه. والثاني، استسلام المُسْتَبَدِّ بهم لطغيان الطاغية وقمعه. وضمن هذين العنصرين العريضين، ثمّة مكوّنات فرعية، تدعم كل عنصر منهما.

وفي حالة عبد الفتاح السيسي اليوم، فإن "القائد الضرورة" نُصّب عملياً رئيساً منذ الانقلاب، بل ثمّة مَن كان يطالبه بتولّي الرئاسة "تفويضاً" لا انتخاباً، فالشرعية الشعبية المزعومة محسومة! هكذا قالوا حينها. ولكن، أراد بعض "سَحَرته" أن يتأكدوا من إحكام الحبكة وضبط الإخراج، لا في سبيل تعزيز حظوظ الرجل، وإنما للتزيين والتجميل. السيسي، كما أي طاغية آخر، ضمن مقعد القيادة والرياسة، بحكم اقتناعه، ومَن حوله، بقدرتهم على فرض ذلك.

في هذا السياق، يُنسب إلى معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، بعد انقلابه على مشروعية الدولة، وانتزاعه والأمويين الخلافة عنوة من الخليفة الراشدي، علي بن أبي طالب، رضوان الله عليه، قوله لرجالات من قريش، جاؤوا يهنئونه بالمُلك، ولمّحوا إلى فضلٍ لهم في نصره: "واللهِ ما وُلّيتُها بمحبّةٍ علمتها منكم، ولا مسرّةٍ بولايتي، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة". طبعاً، لا أعقد المقارنات هنا بين الصحابي معاوية والسيسي، ولكن لمنطق الظلم، باسم القدرة والغَلَبة، جذوره في تاريخنا، كما أنه سابق عليه، ومعاصر له، ومستمر بعده، بمعنى أن الظلم والطغيان لأن شخصاً ما، أو جهة معينة، قادران عليه، أمر خبرته البشرية في تاريخها الممتد.

غزا الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، العراق عام 2003 واحتله وفتّته ودمّره، لا لوجود مسوّغ شرعي يبرّر فعلته الهمجية تلك، بل لأن دولته قادرة على ذلك. وإدارته عندما قبلت، على مضض، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً لـ"تفويض" دولي وقانوني، إنما ذهبت من باب محاولة تزيين وتجميل وجه بشع لقرار مجرم، وعندما عجزت عن تحقيق مرادها ذاك، انقضّت على العراق، فاتكةً به ظلماً وعدواناً، فقط لأنها قادرة على فعل ذلك.

ما زلنا نتحدث ضمن العنصر الأول المُشكِّل لأرضية الاستبداد الأوَّلِيَّةِ، وهي قدرة الطاغية على الطغيان. وسبقت الإشارة إلى أن ثمّة "سحرة" لكل طاغية، يزيّنون له فعله، ويسوّقونه إلى ضحايا استبداده. والطاغية، بقوته وجبروته، دون وجود أولئك "السحرة"، أو تلك "الأدوات"، لا يملك حظوظاً كبيرة لإطالة عمر إجرامه وقمعه. تلك الأدوات تتطلّب رأس المال. هذا كان حال قارون مع فرعون، وتتطلّب الإعلام، وهذا ما كان يُراد من "سحرة فرعون"، كما أنه يتطلّب سلطة الدين المزيفة، لإخضاع الناس وجدانياً ومعنوياً، في وقت تخضعهم فيه القوة جسدياً ومادياً. فعلت الكنيسة الكاثوليكية هذا في القرون الوسطى، فباسم الجنة الموعودة ورضى الرب، استُعبِدَ الناس وظُلموا، بل واشتروا صكوك الخلاص! أيضاً، فعله كثيرون من فقهاء السلطان في التاريخ الإسلامي. فباسم "شرعية المتغلّب"، حَرَّمَ بعضهم الخروج على الطاغية المستبد المجرم، بذريعة أنها إرادة الله! وكأن الله خلق الناس ليظلموا بعضهم بعضاً!

إنه التحالف نفسه بين القوة ورأس المال و"سحرة" الإعلام و"مشعوذي" الدين، نراه اليوم في مصر، وفي جُلِّ دولنا العربية، لإخضاع الناس وكسر إرادتهم وتمريغ كرامتهم بالتراب. وهذا ما يقودني إلى العنصر الثاني، المشكّل للأرضية الأوَّلِيَّةِ لفلسفة الاستبداد والطغيان.

فلولا وجود موضوع، أي الشعوب هنا، قابل للاستبداد والقمع، لما هَنِئَ الطاغية بعدوانه وقمعه، ولما أَمِنَ انفجار غضب منفلتٍ من أي عقال. إنها المعادلة الأزلية التي تجعل من الضحية مقتنعاً بأنه ما خُلق إلا لكي يكون ضحية. إنها عملية غسيل الدماغ التي يمارسها الطاغية وأعوانه على البشر، منذ بواكير الخليقة بأنّ الرعيّة لا تعيش من دون راعٍ قوي وحَذِق، ونعم، مستبدّ وباطش في آن.

ناس كثيرون أُشْرِبوا قناعة بأن من حق الطاغية أن يبطش، ومن حقه أن يكذب، ومن حقه أن يسرق، ومن حقه أن يزوّر إرادة الناس، لماذا؟ لأنه قادر على فعل ذلك، ولأنه فهلوي وذكي وداهية! إنها تلك الدائرة النحسة بتكاملية عنصري التأسيس الفلسفي للطغيان، والتي أبدع المفكر عبد الرحمن الكواكبي بتوصيفها في كتابه القيّم: "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، أين يهيم المُسْتَبَدُّ به في المُسْتَبِدِّ، ويصبح وقود استبداده وقمعه. ومن ثمَّ، فإنك تجد ناساً كثيرين حاكمهم عادل، ولم يسرق مالهم ولم يبطش بهم، لا يُكِنُّونَ له احتراماً! حدث هذا مع الرئيس المُنْقَلَبِ عليه، الدكتور محمد مرسي.

نعم، السيسي، وغيره من طغاة العرب، ليسوا في حاجة إلى "تفويض" شعبي للقمع والاستبداد، اللّهُمّ إلا من باب الحبكة والإخراج، كما سبق القول. وهم، أيضاً، أَمّنُوا عنصراً ثالثاً مهمّاً في ترسيخ أساسات الاستبداد، ويتمثّل ذلك بالرضى والدعم الخارجي الغربي. وذلك لا ينبغي أبداً أن يمنعنا عن رؤية إرهاصات تغيير، وإن كانت بطيئة، في بنى المنطقة، ووعي شعوبها في ظل ثورة التكنولوجيا الهائلة اليوم، وفشل مشاريع الاستبداد في انتشال أمة العرب من قعر بئر العالم. وهذا يتطلب من نخب التغيير أن تستثمر أكثر في صياغة وتطوير فكر الحرية المُتَخَفِّفِ من علائق الاستبداد، في ثقافتنا ووعينا وممارساتنا، وذلك في أفق وَأدِ ما استطعنا منها، واجتراح عصر نهضة عربية جديدة، لا يكون فيها للطاغية والطغيان، تحت أي مسمى أو ذريعة، مكان.

وهكذا، وعلى الرغم من أنه لم يتم لقائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ومعسكره، ما تمنّوه من مشاركة شعبية كثيفة في الانتخابات، تتعاطى مع مسألتي الحبكة والإخراج، كما في مظاهرات يونيو/ حزيران 2014، والذي اعترف مخرجها، خالد يوسف، أخيراً بفبركة أعداد المشاركين فيها، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدفع أحداً إلى التخمين الساذج بأن الرجل سيتخلى عن كرسي الرئاسة "حَرَداً"، أو استشعاراً لغياب التفويض الشعبي "للقائد الضرورة"، كما لمّح لذلك عدد من "سَحَرة" الرجل، ممّن يقال إنهم إعلاميون!

وهنا ينبغي أن يعيدنا إلى الأرضية الفلسفية الأوَّلِيِّةِ للطغيان والاستبداد. فصناعة الطاغية، أي طاغية، تحتاج إلى عنصرين رئيسين: الأول، تَوَفُرُهُ على وسائل القهر لرعيته، أو مَن هم موضوع طغيانه. والثاني، استسلام المُسْتَبَدِّ بهم لطغيان الطاغية وقمعه. وضمن هذين العنصرين العريضين، ثمّة مكوّنات فرعية، تدعم كل عنصر منهما.

وفي حالة عبد الفتاح السيسي اليوم، فإن "القائد الضرورة" نُصّب عملياً رئيساً منذ الانقلاب، بل ثمّة مَن كان يطالبه بتولّي الرئاسة "تفويضاً" لا انتخاباً، فالشرعية الشعبية المزعومة محسومة! هكذا قالوا حينها. ولكن، أراد بعض "سَحَرته" أن يتأكدوا من إحكام الحبكة وضبط الإخراج، لا في سبيل تعزيز حظوظ الرجل، وإنما للتزيين والتجميل. السيسي، كما أي طاغية آخر، ضمن مقعد القيادة والرياسة، بحكم اقتناعه، ومَن حوله، بقدرتهم على فرض ذلك.

في هذا السياق، يُنسب إلى معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، بعد انقلابه على مشروعية الدولة، وانتزاعه والأمويين الخلافة عنوة من الخليفة الراشدي، علي بن أبي طالب، رضوان الله عليه، قوله لرجالات من قريش، جاؤوا يهنئونه بالمُلك، ولمّحوا إلى فضلٍ لهم في نصره: "واللهِ ما وُلّيتُها بمحبّةٍ علمتها منكم، ولا مسرّةٍ بولايتي، ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة". طبعاً، لا أعقد المقارنات هنا بين الصحابي معاوية والسيسي، ولكن لمنطق الظلم، باسم القدرة والغَلَبة، جذوره في تاريخنا، كما أنه سابق عليه، ومعاصر له، ومستمر بعده، بمعنى أن الظلم والطغيان لأن شخصاً ما، أو جهة معينة، قادران عليه، أمر خبرته البشرية في تاريخها الممتد.

غزا الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، العراق عام 2003 واحتله وفتّته ودمّره، لا لوجود مسوّغ شرعي يبرّر فعلته الهمجية تلك، بل لأن دولته قادرة على ذلك. وإدارته عندما قبلت، على مضض، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، طلباً لـ"تفويض" دولي وقانوني، إنما ذهبت من باب محاولة تزيين وتجميل وجه بشع لقرار مجرم، وعندما عجزت عن تحقيق مرادها ذاك، انقضّت على العراق، فاتكةً به ظلماً وعدواناً، فقط لأنها قادرة على فعل ذلك.

ما زلنا نتحدث ضمن العنصر الأول المُشكِّل لأرضية الاستبداد الأوَّلِيَّةِ، وهي قدرة الطاغية على الطغيان. وسبقت الإشارة إلى أن ثمّة "سحرة" لكل طاغية، يزيّنون له فعله، ويسوّقونه إلى ضحايا استبداده. والطاغية، بقوته وجبروته، دون وجود أولئك "السحرة"، أو تلك "الأدوات"، لا يملك حظوظاً كبيرة لإطالة عمر إجرامه وقمعه. تلك الأدوات تتطلّب رأس المال. هذا كان حال قارون مع فرعون، وتتطلّب الإعلام، وهذا ما كان يُراد من "سحرة فرعون"، كما أنه يتطلّب سلطة الدين المزيفة، لإخضاع الناس وجدانياً ومعنوياً، في وقت تخضعهم فيه القوة جسدياً ومادياً. فعلت الكنيسة الكاثوليكية هذا في القرون الوسطى، فباسم الجنة الموعودة ورضى الرب، استُعبِدَ الناس وظُلموا، بل واشتروا صكوك الخلاص! أيضاً، فعله كثيرون من فقهاء السلطان في التاريخ الإسلامي. فباسم "شرعية المتغلّب"، حَرَّمَ بعضهم الخروج على الطاغية المستبد المجرم، بذريعة أنها إرادة الله! وكأن الله خلق الناس ليظلموا بعضهم بعضاً!

إنه التحالف نفسه بين القوة ورأس المال و"سحرة" الإعلام و"مشعوذي" الدين، نراه اليوم في مصر، وفي جُلِّ دولنا العربية، لإخضاع الناس وكسر إرادتهم وتمريغ كرامتهم بالتراب. وهذا ما يقودني إلى العنصر الثاني، المشكّل للأرضية الأوَّلِيَّةِ لفلسفة الاستبداد والطغيان.

فلولا وجود موضوع، أي الشعوب هنا، قابل للاستبداد والقمع، لما هَنِئَ الطاغية بعدوانه وقمعه، ولما أَمِنَ انفجار غضب منفلتٍ من أي عقال. إنها المعادلة الأزلية التي تجعل من الضحية مقتنعاً بأنه ما خُلق إلا لكي يكون ضحية. إنها عملية غسيل الدماغ التي يمارسها الطاغية وأعوانه على البشر، منذ بواكير الخليقة بأنّ الرعيّة لا تعيش من دون راعٍ قوي وحَذِق، ونعم، مستبدّ وباطش في آن.

ناس كثيرون أُشْرِبوا قناعة بأن من حق الطاغية أن يبطش، ومن حقه أن يكذب، ومن حقه أن يسرق، ومن حقه أن يزوّر إرادة الناس، لماذا؟ لأنه قادر على فعل ذلك، ولأنه فهلوي وذكي وداهية! إنها تلك الدائرة النحسة بتكاملية عنصري التأسيس الفلسفي للطغيان، والتي أبدع المفكر عبد الرحمن الكواكبي بتوصيفها في كتابه القيّم: "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، أين يهيم المُسْتَبَدُّ به في المُسْتَبِدِّ، ويصبح وقود استبداده وقمعه. ومن ثمَّ، فإنك تجد ناساً كثيرين حاكمهم عادل، ولم يسرق مالهم ولم يبطش بهم، لا يُكِنُّونَ له احتراماً! حدث هذا مع الرئيس المُنْقَلَبِ عليه، الدكتور محمد مرسي.

نعم، السيسي، وغيره من طغاة العرب، ليسوا في حاجة إلى "تفويض" شعبي للقمع والاستبداد، اللّهُمّ إلا من باب الحبكة والإخراج، كما سبق القول. وهم، أيضاً، أَمّنُوا عنصراً ثالثاً مهمّاً في ترسيخ أساسات الاستبداد، ويتمثّل ذلك بالرضى والدعم الخارجي الغربي. وذلك لا ينبغي أبداً أن يمنعنا عن رؤية إرهاصات تغيير، وإن كانت بطيئة، في بنى المنطقة، ووعي شعوبها في ظل ثورة التكنولوجيا الهائلة اليوم، وفشل مشاريع الاستبداد في انتشال أمة العرب من قعر بئر العالم. وهذا يتطلب من نخب التغيير أن تستثمر أكثر في صياغة وتطوير فكر الحرية المُتَخَفِّفِ من علائق الاستبداد، في ثقافتنا ووعينا وممارساتنا، وذلك في أفق وَأدِ ما استطعنا منها، واجتراح عصر نهضة عربية جديدة، لا يكون فيها للطاغية والطغيان، تحت أي مسمى أو ذريعة، مكان.