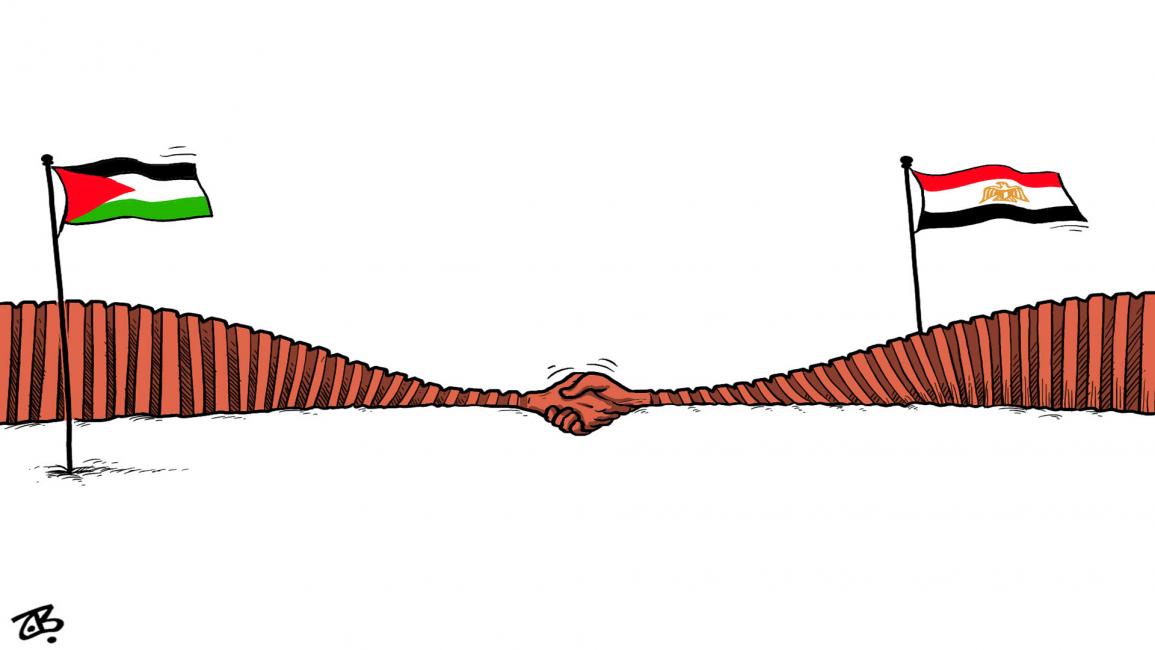

النظام المصريّ من الوساطة إلى انهيار المكانة

لم تكن محاولة النظام المصريّ لعبَ دور الوسيط في الحرب التي يشنّها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة أمراً مستجداً، حيث حرص هذا النظام، ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، أن ينأى بنفسه عن الصراع مع العدو، ليكتفي بدور الوكيل في المنطقة، من أجل تحسين شروط التفاوض بين القوى الفلسطينية من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، وإن لم يكن مستغرباً أن يلعب بعضهم دور الوسيط، خصوصاً في المفاوضات غير المباشرة، وهو ما يعرف في أدبيات العلوم السياسية بـ"سياسة الطرف الثالث"، مما يفترض في الوسيط الذي يتم اللجوء إليه أن يكون محايداً ومتحرراً من قيود عديدة، لا بد أن تخدم عملية التوفيق بين الأطراف المختلفة، غير أن الوقائع المتعلقة بوساطة النظام المصري (زمن مبارك أو زمن السيسي) تكشف أن هذا الوسيط كان، في حالات كثيرة، متحيزاً. وفي موقفه هذا، لا يأخذ جانب الطرف الفلسطيني، وإنما يراعي مصالح الكيان الصهيوني، نظراً للعلاقة التي تربط النظام الانقلابي في مصر براعيه الأميركي، ومحاولته لعب دور الوكيل الذي يخدم مصالح راعيه الدولي، قبل التفكير في مصلحة قوى المقاومة، وهو ما تكشفه بنود المبادرة المصرية للتهدئة، والتي يمكن تفسيرها انطلاقاً من عوامل متعددة:

ـ أولاً: انطلق النظام المصري، في مبادرته، من تصور يمنح الأفضلية للكيان الصهيوني، في لعبة موازين القوى، وهو ما دفعه إلى محاولة تحقيق مكاسب لمن اعتبره الطرف الأقوى على حساب الطرف الآخر، وهو تصور ينطلق من قراءة متعمدةٍ، تناهض المقاومة. أو هي، في أحسن الأحوال، قراءة خاطئة، حيث تكشف تطورات الصراع عن جملة من الحقائق، أهمها فشل العدو الصهيوني في عدوانه المتكرر على غزة، تحقيقَ أي انتصار حاسم. وإذا كان كلاوزوفيتس يعرف الحرب "بأنها فعل عنيف، يستهدف إخضاع العدو لإرادتنا"، أي أن تكتيكات كل معركة عسكرية إنما تصب في خانة استراتيجيا الأهداف العامة للحرب، التي تضعها القيادة السياسية، والغاية الأولى لكل استراتيجية هي الحصول على انتصار حاسم، أما الغاية السياسية للحرب، فتتمثل في فرض الإرادة على العدو. وقد فشل الجيش الصهيوني في الانتصار في معركة منع الصواريخ الفلسطينية التي واصلت قصف

مستوطناته ومدنه من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المعارك التي خاضها كشفت عن هشاشة نفسية حادة لدى جنوده، جعلتهم يتكبدون خسائر فادحة في المواجهات المباشرة على الأرض، وكل من يدرك المساحة الجغرافية الضيقة لغزة، وغياب أي عمق استراتيجي لها، وانقطاع أي مدد لوجستي عن المقاومة، يدرك أن حرب العدو على مستوى الميدان كانت خاسرة بكل المقاييس. ولا ينبغي، هنا، أن نطالب المقاومة بأن تتحرك عسكرياً، وكأنما هي جيش نظامي، لأن حرب الشعب لا تشترط أصلاً التكافؤ مع العدو، لا في العدد ولا في العتاد. ومن هنا، فإن تقديرات الوسيط المصري المنحاز الذي كان يتوقع حسماً سريعاً للمعركة، وخسائر فادحة للمقاومة، تجبرها على الاستسلام، وقبول أي مبادرة، مهما كانت مجحفة، إنما كانت خطأ قاتلاً، أفقده سمة الحيادية، أو حتى القدرة على التأثير في مجرى الأحداث، خصوصاً بعد رفض حركة حماس المبادرة في صيغتها المطروحة.

ثانياً: تأسست مبادرة النظام المصري على استراتيجيات تصارعية، تحمل روحاً عدائية واضحة تجاه المقاومة الفلسطينية، من حيث اعتبارها (أحد أجنحتها الرئيسية على الأقل) امتداداً لكيان سياسي/ إيديولوجي، هي في حالة صراع داخلي معه، (ونعني جماعة الإخوان المسلمين). ومن حيث الرغبة في إنهاك الخصم واستنزافه وتشويهه، من أجل إحكام السيطرة عليه، وهو أمر تجلى في حملة إعلامية حادة ضد حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، في مجملها، باعتبارها عدواً ـ لا للكيان الصهيوني فحسب ـ وإنما لما يعتقد الانقلابيون أنه الأمن القومي المصري.

ـ ثالثاً: بدا واضحاً أن النظام الانقلابي في مصر لم يكن ينظر استراتيجياً للأمور (لأن حقائق التاريخ ومنطق الجغرافيا تقول إن المقاومة هي الحليف الموضوعي لمصر، وإن الكيان الصهيوني هو العدو)، وانتهج أسلوب الإجبار وتضييق الخناق (عدم عرض المبادرة على "حماس" أولاً، وغلق المعابر والتعامل بعدائية مع الدول التي أبدت استعداداً لدعم غزة في صراعها مع الصهاينة)، وصولاً إلى رفض تقديم أي تنازل للمقاومة، بدعوى أنه ليس أمامها من خيار غير القبول بنص المبادرة التي تساوي بين الجلاد والضحية، وتعتبر الرد على الاحتلال نمطاً من الأعمال العدائية، وهو موقف أدى إلى حالة من "اللاتفاوض"، ورفض معلن من قوى المقاومة لمبادرة النظام المصري، ومقابلة الإجبار بالإجبار، الأمر الذي كان يمكن تجنبه بقدر بسيط من المعقولية والتفهم، وهو ما نجح فيه الرئيس محمد مرسي في أثناء حرب السجيل سنة 2012 .

ـ رابعاً: الهدف المرحلي للمعركة العسكرية والسياسية التي تخوضها المقاومة، اليوم، والتي لم ينجلِ غبارها إلى حد اللحظة، يتمثل في حل جملة من القضايا الملحة التي لا تقبل التأجيل مثل فتح المعابر وإغاثة الناس والبدء بإعادة الإعمار، وإن الإنجازات التي حققتها المقاومة على الأرض شكلت دافعاً للنظام المصري إلى العمل على منعها من أن تفرض نفسها طرفاً فاعلاً على المستوى الإقليمي، لا يمكن مجاوزته، أو التلاعب بإنجازاته، وتجييرها لمصلحة آخرين، كانوا يجلسون على الربوة في أثناء القتال، وهو أمر يمكن ملاحظته من جانبين: الأول خطاب الهزيمة الذي يروجه الإعلام الإنقلابي في مصر، للتقليل من ألق المقاومة ووهجها الذي اكتسبته، والثاني محاولة فرض أطراف فلسطينية انهزامية لاعباً أساسياً لتعود إلى غزة على ظهور الرافعات وصناديق الإغاثة.

كشفت المبادرة التي قدمها النظام المصري، ورفضها الطرف الفلسطيني، عن مدى الانهيار الذي لحق الدبلوماسية المصرية، وحالة التخبط التي يعانيها النظام الانقلابي في تحديد أولوياته. وإذا كان المخلوع حسني مبارك قد لعب أدواراً ممكنة، مستفيداً من الجغرافيا السياسية لمصر، فإن الوضع الحالي، تحت حكم عبد الفتاح السيسي، جعل مصر تنتقل من وضع الوسيط إلى مرتبة تصل إلى الشراكة في العدوان على غزة، وهو موقف سيزيد من عزلته أكثر، في الشارع المصري الثائر، وسيودي به في النهاية، ككل الأنظمة الفاقدة للحس الوطني، والتي لا تدرك معنى الولاء للأمة.