13 نوفمبر 2024

الجزائر.. الشّعب والسّلطة من القطيعة إلى الانصهار

يحتاج الموقف الحالي في الجزائر، وخصوصا مع التطورات المتسارعة، إلى قراءة مركزة على فاعلي الأحداث، وهما السّلطة والشّعب، وذلك قصد فهم ما يحفّز طبيعة تحرّكات كل طرفٍ، ممّا سيسهّل، في المستقبل المنظور، رسم مستقبل يلتقي فيه، في النهاية، الفاعلان لينصهرا، معا، في بناء دولةٍ قوية بحجم قارة.

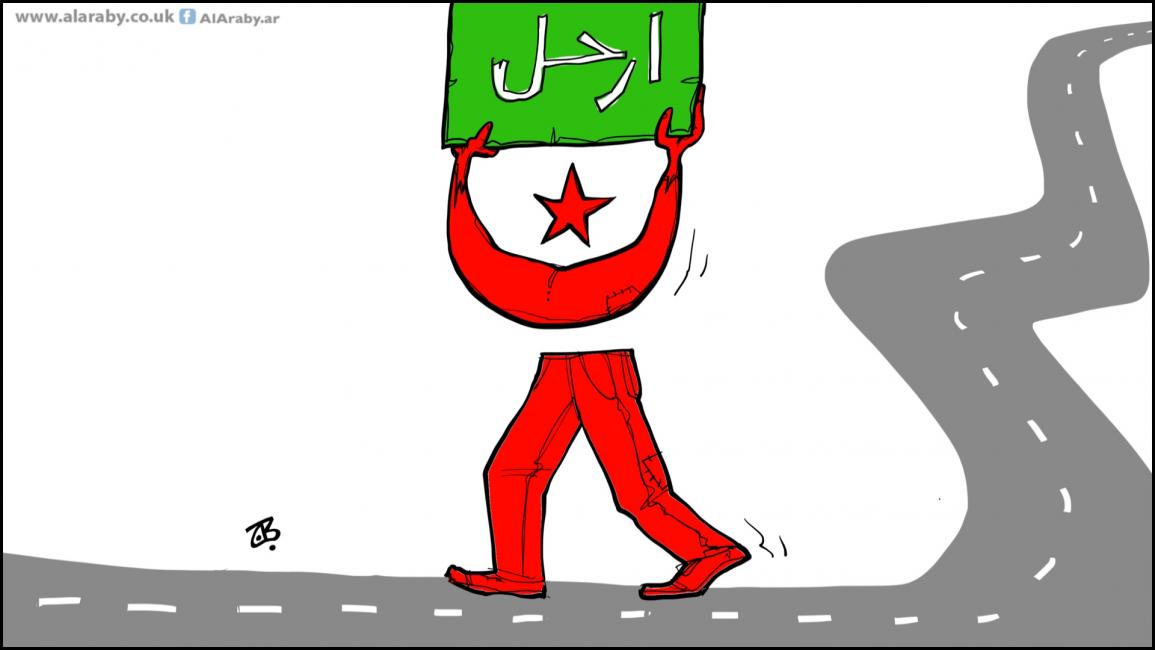

انقسمت أيام الأسبوع، في الجزائر، منذ بدء الحراك، بين السّلطة والشّعب، ليكون يوم الجمعة الحاشد للشعب، يقدم فيه مطالبه التي اختصرها في رحيل النّظام والتّغيير الجذري (الرحيل والتغيير الحاملان معنى دوران النخب وتجديدها كليا)، فيما تأتي باقي الأيّام للنّظام، بما فيه من توازنات/ صراعات/ تحالفات، يستجيب فيها لتلك المطالب، ولكن وفق ما يراه، وبالوتيرة التي تليق بسرعة من بلغ من العمر عتيّا، بالمعنيين السياسي والبيولوجي، ... إنها باختصار لعبة السياسة في بلدٍ يعيش في زمن آخر، بل في كوكب آخر.

ذلك هو المشهد، وهو يلخّص قصّة القطيعة التي حدثت غداة الاستقلال، وبقي كل منهما ينظر إلى الآخر بريبة، واستمرّ التعامل بتلك المقاربة، لنستيقظ، جميعا، على وقع جيل جديد ينبئ عن وجوده في عالم الاتّصـال، وبالوتيرة السّريعة، طالبا منها بتر تلك القطيعة، وبناء تواصل جديد. هنا، يُطرح سؤالان مهمان: ما قصّة تلك القطيعة؟ وما هو السبيل لاستعادة التواصل، وفق رؤية الجيل الجديد؟

يجب العودة إلى مرحلة الاستقلال لاكتشاف أولى مراحل القطيعة وأشكالها، حيث لم تتمّ استشارة الجزائريين في طبيعة النظام الذي سيحكمهم، بعد استعمارٍ استيطاني دام أكثر من 130 عاما، بل تمّ الاحتكام إلى لغة السلاح وتوازنات من يملك زمام القرار الصّلب، لإقرار من يخلف ذلك الاستعمار، لتكون تلك أولى خطوات تحويل مسار مضمون "بيان أول نوفمبر 1954" وأرضية "مؤتمر الصّومام" (أغسطس/ آب 1955) المشيريْن، كليهما، إلى الهدف من الثورة التحريرية الكبرى، إقامة الدولة الديمقراطية على أساس المبادئ الإسلامية، مع التأكيد على أولوية السياسي على العسكري، أي أنّ مرحلة الاستقلال الأولى كانت معاكسة، تماما، لهاتين الوثيقتين، وأوجدت القطيعة التي كبُرت، بعد ذلك، بالخيارات التي تمّ الاتجاه إليها، من دون استشارة للشعب قرابة ستة عقود منذ الاستقلال (1962).

وتتابعت سلسلة خيارات النظام لتعمّق القطيعة، حيث أدى شعار "الرجل المناسب في المكان

المناسب"، والمادة 120 المشهورة في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت تقضي بأن الانتماء لجبهة التحرير (الحزب الحاكم) والمنظمات الجماهيرية (كانت تدور في فلك الحزب الحاكم) القناة الوحيدة للوصول إلى مناصب بعينها أو التّرقية، أدّيا إلى ميلاد ثقافة سياسية تقدّس النّظام والقرب منه، وثقافة سياسية مضادّة تقدّس، من جهتها، المعارضة للنّظام، وتبتعد عنه قدر ما تستطيع، وخصوصا من خلال العزوف عن الفعل السياسي، والمشاركة السياسية، بمقاربة ذلك النّظام. وعندها بدأت المرحلة الثانية من القطيعة، وهي القطيعة بالنضال السّلبي من الشّعب بعامة، ومن بعضهم بأدوات أخرى، حتّى العنفية منها (حدثت في أواسط الثمانينيات ثم تسعينيات القرن الماضي). أمّا المرحلة الثالثة من القطيعة فهي التي تغذّت من العشرية السوداء (تلت الانفتاح الديمقراطي لثمانينيات القرن الماضي، وأدّت إلى مقتل مئات الآلاف من الجزائريين)، ومن العشريتين اللتين حكم فيهما الرّئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 1999، حيث تمّ غلق السّاحة السيّاسية، وتحفيز حالة الفراغ، ما صعّد من أدوار مؤسّستين مهمتين، الرّئاسة ورجال المال (وليس رجال أعمال)، كما صعّد من حالة العزوف عن الفعل السياسي إراديا من الجزائريين على مستوى المشاركة السياسية (الانتخابات). وعلى مستوى آخر، هو العمل الجمعوي (من خلال الجمعيات الأهلية) بعد إصدار قانون 2012 الذي صعّب من إجراءات إنشائها، لأنها قاعدة عمل المجتمع المدني، بعيدا عن السّلطة واستقلالها عنه، وصولا إلى ما حدث، أخيرا، أي بداية المرحلة الأخيرة من القطيعة، مرحلة المطالبة بالرّحيل الكلّي لميكانيزمات عمل النظام، آلياته، رموزه ونخبه.

كيف يمكن، من خلال هذه الهبّة الشعبية، استعادة عُرى تلك العلاقة الانصهارية بين الشّعب وممثّليه في أثناء فترة الحرب التحريرية الكبرى (1954 - 1962)، والتّي انتهت بدحر الاستعمار الاستيطاني الفرنسي؟ إنّها المسألة التي تستحقّ منّا كلّ الاهتمام، فليس ثمّة دولة في العالم تتطوّر وتبرز من بين الأمم، إذا كان حالها مشابها لما ذكر أعلاه عن الجزائر، وهو ما يستدعي الإشارة إلى عناصر من شأنها أن تعيد تلك اللحمة، باعتبارها مقدمةً لنهضة مستقبلية زاهرة، إن شاء الله.

من بين تلك العناصر اعتبار أن الأزمة شيء طبيعي، من الآن فصاعدا، ويمكن علاجها بالأدوات السياسية المُتاحة، في ظلّ منظومة قانونية، تحفظ للكلّ حقوقهم. مع الإشارة، هنا، إلى أن ما نعنيه بالأزمة الاختلاف الظرفي على مسائل قابلة للنّقاش/ الإدارة، وليس ذلك الخلاف الهيكلي والعميق الذي يحدث شرخا بين الشعب والسّلطة، ويصل إلى ما وصلنا إليه من قطيعة. كما يمكن الحديث، هنا، أيضا، عن أنّ الأزمات السياسية حيوية، لإحداث التّداول والتغيير، تكيّفا مع المتغيـّـرات، وتماشيا مع مبدأ دوران النّخب وتجديدها على الأقلّ في كلّ جيل.

يشير العنصر الآخر إلى وجوب وضع خطوط حمراء، يحتكم إليها الجميع، وهي سمة الدّولة القوية التي توضع في نصوصها المؤسّسة (دستور ومنظومة قوانين، إضافة إلى مؤسساتٍ

رقابية يرجع إليها عند الاختلاف في تفسير تلك القواعد وتطبيقها) قوانين لها من القداسة ما يمنع من تجاوزها مما يوجد، في الأخير، من الجميع، وقوفا عند تلك القواعد، والامتناع عن الإقدام على تجاوزها، فضلا عن مخالفتها، وإيجاد أوضاع غير قانونية، تضع أسس الدولة على المحك، على غرار ما حدث، في السنوات الأخيرة، في الجزائر، بسبب الاستمرار في التعنت على الحفاظ على الرّئيس الذي استقال، وهو علة وضعه الصّحي المعروف لدى الجميع.

هناك عنصر آخر حيوي، وهو منح الجميع، وفق الكفاءة والقدرة على ممارسة المسؤولية، الفرصة لتبوّء مسؤولياتٍ، تكون في صالح البلد، وهو ما لم يحدث، في السنوات التي أعقبت الاستقلال، ما أدّى إلى إقصاء الكفاءات الوطنية وإبعادها، مع ما أنتجه ذلك كلّه من تراجع وفشل طاول كل المجالات، وشمل كلّ المستويات في بلدٍ يملك مقوّمات ومؤهلّات هائلة، كان من الممكن أن تجعل من الجزائر بلدا قويا إقليميا. والحديث، هنا، عن نوعين من المسؤوليات، منها ما هو مؤسس على التعيين، ومنها ما هو مؤسس على الانتخابات، وكلاهما يكون بمرجعية الكفاءة والمقترحات لتقديم الأفضل، وفق مشروع وخطة عمل، ثم الرقابة على الأداء والممارسة، وصولا إلى التداول، وفق المتغيرات والمستجدّات، إعمالا لمبدأ تجديد النخب ودورانها.

ننتهي إلى عنصر مهمّ، وهو طبيعة المؤسّسات التي تكون لها القدرة على السّماح بممارسة السّلطة، في إطار القواعد القانونية التي تمت الإشارة إليها أعلاه، وهي المؤسّسات التي يجب أن تُبنى في ظل توافقات، وتكون تمثيليتها مضمونةً، وفق الاختلافات الموجودة داخل المجتمع. إضافة إلى هندستها بأسس المصداقية والثّقة لتقوم بوساطتها ورقابتها، وفق متطلّبات السير الطبيعي لشؤون السياسة العامة الناجعة، وتكون تلك المؤسسات مصاحبةً لتوازنات تكفل المعارضة للقرارات داخل تلك المؤسسات، والقدرة على الاحتكام للانتخاب أو القضاء، للفصل في الخلافات، بما يكفل مساواة الجميع، والحفاظ على مصالحهم كاملة من دون نقصان.

بسطت السطور السابقة دواعي القطيعة، والحلول التي تحول دون تجدّدها، في إطار الهبّة الشعبية التي تعيشها الجزائر منذ قرابة الشهرين. وهي تشكل، يقينا، إشاراتٍ إلى سبل القطيعة مع الأزمة، والبناء على دروسها لإنشاء ديمقراطيةٍ تكفل كرامة الجميع، وحقوقهم مستقبلا.. وإن غدا لناظره لقريب جدا، جدا.

انقسمت أيام الأسبوع، في الجزائر، منذ بدء الحراك، بين السّلطة والشّعب، ليكون يوم الجمعة الحاشد للشعب، يقدم فيه مطالبه التي اختصرها في رحيل النّظام والتّغيير الجذري (الرحيل والتغيير الحاملان معنى دوران النخب وتجديدها كليا)، فيما تأتي باقي الأيّام للنّظام، بما فيه من توازنات/ صراعات/ تحالفات، يستجيب فيها لتلك المطالب، ولكن وفق ما يراه، وبالوتيرة التي تليق بسرعة من بلغ من العمر عتيّا، بالمعنيين السياسي والبيولوجي، ... إنها باختصار لعبة السياسة في بلدٍ يعيش في زمن آخر، بل في كوكب آخر.

ذلك هو المشهد، وهو يلخّص قصّة القطيعة التي حدثت غداة الاستقلال، وبقي كل منهما ينظر إلى الآخر بريبة، واستمرّ التعامل بتلك المقاربة، لنستيقظ، جميعا، على وقع جيل جديد ينبئ عن وجوده في عالم الاتّصـال، وبالوتيرة السّريعة، طالبا منها بتر تلك القطيعة، وبناء تواصل جديد. هنا، يُطرح سؤالان مهمان: ما قصّة تلك القطيعة؟ وما هو السبيل لاستعادة التواصل، وفق رؤية الجيل الجديد؟

يجب العودة إلى مرحلة الاستقلال لاكتشاف أولى مراحل القطيعة وأشكالها، حيث لم تتمّ استشارة الجزائريين في طبيعة النظام الذي سيحكمهم، بعد استعمارٍ استيطاني دام أكثر من 130 عاما، بل تمّ الاحتكام إلى لغة السلاح وتوازنات من يملك زمام القرار الصّلب، لإقرار من يخلف ذلك الاستعمار، لتكون تلك أولى خطوات تحويل مسار مضمون "بيان أول نوفمبر 1954" وأرضية "مؤتمر الصّومام" (أغسطس/ آب 1955) المشيريْن، كليهما، إلى الهدف من الثورة التحريرية الكبرى، إقامة الدولة الديمقراطية على أساس المبادئ الإسلامية، مع التأكيد على أولوية السياسي على العسكري، أي أنّ مرحلة الاستقلال الأولى كانت معاكسة، تماما، لهاتين الوثيقتين، وأوجدت القطيعة التي كبُرت، بعد ذلك، بالخيارات التي تمّ الاتجاه إليها، من دون استشارة للشعب قرابة ستة عقود منذ الاستقلال (1962).

وتتابعت سلسلة خيارات النظام لتعمّق القطيعة، حيث أدى شعار "الرجل المناسب في المكان

كيف يمكن، من خلال هذه الهبّة الشعبية، استعادة عُرى تلك العلاقة الانصهارية بين الشّعب وممثّليه في أثناء فترة الحرب التحريرية الكبرى (1954 - 1962)، والتّي انتهت بدحر الاستعمار الاستيطاني الفرنسي؟ إنّها المسألة التي تستحقّ منّا كلّ الاهتمام، فليس ثمّة دولة في العالم تتطوّر وتبرز من بين الأمم، إذا كان حالها مشابها لما ذكر أعلاه عن الجزائر، وهو ما يستدعي الإشارة إلى عناصر من شأنها أن تعيد تلك اللحمة، باعتبارها مقدمةً لنهضة مستقبلية زاهرة، إن شاء الله.

من بين تلك العناصر اعتبار أن الأزمة شيء طبيعي، من الآن فصاعدا، ويمكن علاجها بالأدوات السياسية المُتاحة، في ظلّ منظومة قانونية، تحفظ للكلّ حقوقهم. مع الإشارة، هنا، إلى أن ما نعنيه بالأزمة الاختلاف الظرفي على مسائل قابلة للنّقاش/ الإدارة، وليس ذلك الخلاف الهيكلي والعميق الذي يحدث شرخا بين الشعب والسّلطة، ويصل إلى ما وصلنا إليه من قطيعة. كما يمكن الحديث، هنا، أيضا، عن أنّ الأزمات السياسية حيوية، لإحداث التّداول والتغيير، تكيّفا مع المتغيـّـرات، وتماشيا مع مبدأ دوران النّخب وتجديدها على الأقلّ في كلّ جيل.

يشير العنصر الآخر إلى وجوب وضع خطوط حمراء، يحتكم إليها الجميع، وهي سمة الدّولة القوية التي توضع في نصوصها المؤسّسة (دستور ومنظومة قوانين، إضافة إلى مؤسساتٍ

هناك عنصر آخر حيوي، وهو منح الجميع، وفق الكفاءة والقدرة على ممارسة المسؤولية، الفرصة لتبوّء مسؤولياتٍ، تكون في صالح البلد، وهو ما لم يحدث، في السنوات التي أعقبت الاستقلال، ما أدّى إلى إقصاء الكفاءات الوطنية وإبعادها، مع ما أنتجه ذلك كلّه من تراجع وفشل طاول كل المجالات، وشمل كلّ المستويات في بلدٍ يملك مقوّمات ومؤهلّات هائلة، كان من الممكن أن تجعل من الجزائر بلدا قويا إقليميا. والحديث، هنا، عن نوعين من المسؤوليات، منها ما هو مؤسس على التعيين، ومنها ما هو مؤسس على الانتخابات، وكلاهما يكون بمرجعية الكفاءة والمقترحات لتقديم الأفضل، وفق مشروع وخطة عمل، ثم الرقابة على الأداء والممارسة، وصولا إلى التداول، وفق المتغيرات والمستجدّات، إعمالا لمبدأ تجديد النخب ودورانها.

ننتهي إلى عنصر مهمّ، وهو طبيعة المؤسّسات التي تكون لها القدرة على السّماح بممارسة السّلطة، في إطار القواعد القانونية التي تمت الإشارة إليها أعلاه، وهي المؤسّسات التي يجب أن تُبنى في ظل توافقات، وتكون تمثيليتها مضمونةً، وفق الاختلافات الموجودة داخل المجتمع. إضافة إلى هندستها بأسس المصداقية والثّقة لتقوم بوساطتها ورقابتها، وفق متطلّبات السير الطبيعي لشؤون السياسة العامة الناجعة، وتكون تلك المؤسسات مصاحبةً لتوازنات تكفل المعارضة للقرارات داخل تلك المؤسسات، والقدرة على الاحتكام للانتخاب أو القضاء، للفصل في الخلافات، بما يكفل مساواة الجميع، والحفاظ على مصالحهم كاملة من دون نقصان.

بسطت السطور السابقة دواعي القطيعة، والحلول التي تحول دون تجدّدها، في إطار الهبّة الشعبية التي تعيشها الجزائر منذ قرابة الشهرين. وهي تشكل، يقينا، إشاراتٍ إلى سبل القطيعة مع الأزمة، والبناء على دروسها لإنشاء ديمقراطيةٍ تكفل كرامة الجميع، وحقوقهم مستقبلا.. وإن غدا لناظره لقريب جدا، جدا.