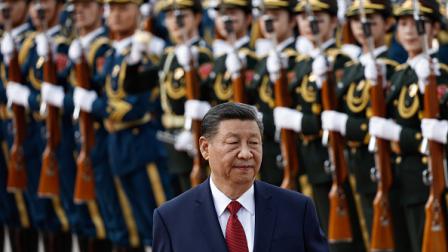

لعب الإعلان على قضايا اللاجئين (يوتيوب)

اضطرت شركة "بيبسي" الأميركية، العام المنصرم، إلى حذف واحد من إعلاناتها الفريدة الذي يصور محتجين (لا بد أنهم يطالبون بشيءٍ ما) وهم يتشاركون المشروب الغازي مع رجال الشرطة (الذين لا بد أنهم على الجهة الأخرى) كطريقةٍ لرأب الخلاف بين الجهتين.

اضطرت الشركة، ببساطة، إلى التخلي عن إعلانها (الذي تظهر فيه العارضة كيندال جينر وتعرّضت لانتقادات كبيرة بسببه) لأن المشهد في الشارع، في الاعتصامات الحقيقية، لم يحتمل حينها، أو في وقت آخر، تبادل "البيبسي"، وحل الخلافات بهذه الطريقة ومع نجوم الشاشة. وبهذه السرعة تغيّر العنوان من "إعلانٍ ناجح" إلى "كارثة علاقات عامة".

تحدث الحماقة إذن، أو يحتمل حدوثها، في كل مكانٍ تقريباً، لكن دعونا نقول إن الاحتمال يتضاعف حين تقرر شركة ما أن تركب موجة حدثٍ ساخن. وحتى الآن، فإن مغامرة شركة "زين" للاتصالات تبدو محققة لشروط "صناعة الكارثة" بالكامل.

من أين نبدأ؟

يشير محرك البحث "غوغل" إلى أن الإدانات باتت كثيرة. ولا شكّ في أنها غطت كثيراً من الزوايا التي يمكن غربلة الإعلان من خلالها. ولذلك سنتجنب التركيز على هذه النواحي، ونكتفي بالمرور سريعاً عليها.

من أين نبدأ إذن؟ لن تعيّن "زين" محللاً سياسياً، وليست ملزمة بذلك، لكن دعوة ترامب إلى الإفطار في القدس، في أي وقت عموماً وفي ظل الأحداث الدموية الأخيرة وذكرى النكبة الـ 70 خصيصاً، ليست بحاجة إلى محلل يوضح افتقارها إلى أي أساسٍ يجعل من هذه الدعوة/الرسالة ناجحةً أخلاقياً أو حتى إعلانياً.

وبعد تبيان هذا، يبقى من الإعلان أمران؛ أولهما الدعوة إلى الاستسلام وقد ارتدت حلّة "السلام" وصُورت بدقةٍ عالية. وثانيهما التأكيد على أن أبناء هذه المنطقة المضطربة عاجزون عن حل مشاكلهم بأنفسهم، والأغرب أن يكون مفتاح حلّهم في جيب بزة الرجل الذي يسبب المشاكل من جهة، ويمسك بأيديهم الناعمة من جهة أخرى ويقودهم نحو القدس.

ويمكن سحب المنطق السابق على كل التفاصيل الباقية والمناطق المنكوبة التي يتناولها/ يستغلها الإعلان، ولن نغوص في هذا الشأن أكثر من ذلك.

ولنسأل، في اتجاهٍ آخر، لم باتت الإعلانات اليوم حاملةً هم القضايا الكبرى؟

وقفت قضية خلف سلعةٍ يوماً وقالت: لم يعد لمقولة "الجنس يبيع" البريق ذاته. هذا ما يقوله خبراء الإعلان. وبقليل من الملاحظة ستبدو القضايا الإنسانية أو الاجتماعية مؤخراً أكثر جذباً للشرائح التي يستهدفها المعلنون. فاليوم، وبفعل متغيراتٍ عدة، ربما يكون تغير وسائل التواصل أبرزها، إضافةً إلى المناخ السياسي الهائج دائماً، فإن النقاش بات مفتوحاً على آخره.

ومن دون انشغال بالطريقة التي يمكن للواحد منا أن ينظر عبرها إلى مناخ النقاش هذا، بمفرداته ووسائطه، فإنه سيعترف لا شك بأن المنجم يزخر بالأحجار الثمينة. ولكي يفهم المرء هذه المعادلة، ما عليه سوى الاطلاع على إعلانات الأسلحة في الولايات المتحدة الأميركية، التي باتت تربط جديدها بـ "المرأة كما يجب أن تكون"، بعد أن كان هذا القطاع حكراً على الذكور المفرطين في ذكورتهم.

ويمكن أن نسحب منطق الهويات هذا على كافة الشرائح المسحوقة أو المستضعفة. سنجد أن شركاتٍ قامت بالتبرع بمبالغٍ مالية للاجئين أو لمنظماتٍ إنسانية، بينما قام بعضها بتوفير فرص عملٍ لهم وغير ذلك، رافعةً رايات التعددية والتمثيل. بينما تبنت شركات أخرى برامج مساواةٍ وحملات حقوقية. وستتضمن هذه القائمة شركاتٍ مثل "ايكيا"، و"ليفت" (التي كسبت موقعة كبيرة ضد غريمها "أوبر" عبر هذه الطريقة).

اقــرأ أيضاً

ومن البديهي ألا نعتقد أن هذه الأفعال ناجمةٌ عن حسن النية أو "المسؤولية الاجتماعية"، التي يحددها ميلوتن فريدمان بأنها تحقيق الأرباح ولا شيء آخر، بل نتيجة طبيعية للتفاعل مع سياقٍ اجتماعيٍ واقتصادي وسّع المظلة التي يمكن لمفردة مثل "ناشط" أن تنضوي تحتها، وجعل فرصة الشركات الكبيرة بلعب دور البطولة أمراً يسيراً، لا يستلزم سوى خطة علاقات عامة وبرنامج إعلانات وقليل من البذل.

إن اتخاذ موقفٍ من هذه الظاهرة ليس بالأمر السهل. فهل يجب رفض مسعى كهذا لاستغلاله المآسي والمظالم، أم أن الجهود التي تبذلها هذه الشركات هي أفضل ما يمكن تحصيله؟ ما يتطلب واقعية في التفكير منا.

لا يمكن لأحدهم أن يجاوب بصراحة. لا شك في أن ثمة حالات فردية (مهما كثرت) ستستفيد من مبادراتٍ كهذه، وستكتب لها فرص نجاة تستحقها بالطبع. لكن، وبنظرة أوسع، هل يمكن أن يكون هذا هو الحل؟ أم أن السياق الاقتصادي هو من يهيئ هذا النوع من التدخل، الذي شحذ المناخ السياسي همته؟

يذكر ديفيد هارفي في تاريخه الموجز للنيوليبرالية شيئاً أو اثنين عن هذه المسألة. ويقول إن السياسات النيوليبرالية التي أحدثت فراغاً في تقديمات الدول الاجتماعية وخدماتها، لحساب القطاع الخاص، جعلت من ظهور المنظمات غير الربحية ومفهوم العمل الخيري أمراً حتمياً لسد الفراغات ذاتها، ويصف هذا الميل بـ "حصان طروادة لهذه السياسات" ليتحول الأمر إلى خصخصةً للقطاعات الحساسة والضرورية. ووفقاً لهذا، فإن "الهبة" تبدو ضئيلةً إذا ما قورنت بالأرباح، سواء تلك التي ستُجنى مباشرةً نتيجة حملة ناجحة، أو تلك على المدى الطويل والناجمة عن تعديل التشريعات لصالح المؤسسات الكبيرة.

المستخدم الكسول

يقول أوسكار وايلد في مقاله "روح الإنسان في ظل الاشتراكية" إننا مصابون بـ "غيريةٍ" ضارة. تبدو الجملة السابقة غير منطقية للوهلة الأولى، إلا أن الإقبال على هذا النمط الجديد من إنقاذ العالم يفسر الأمر. إذ أن النية الطيبة لجماعة من البشر هي الدافع وراء بحثها عن حلٍ للمظالم البشعة التي تشهدها. وتكمن المشكلة، في نظر وايلد، في إقبالنا على اختيار حلولٍ غير جذرية، تُبقي الفقراء مثلاً على قيد الحياة من دون أن تطرد شبح الفقر، وتطيل في نهاية الأمر عمر المشاكل.

في حالتنا، فإن النية الحسنة هي العامل الذي يدفع زبوناً لاستعمال "ليفت" عوضاً عن "أوبر" مثلاً، فما دام الطريق مفتوحاً للمساعدة فإن المستهلك سيسلكه، من دون أن ينتبه إلى ضآلة جهده أمام حجم المشكلة الحقيقية. ولنفترض أن هذا "التريند" تغير في المستقبل، وعادت "زين" وغيرها إلى إعلانات النجوم- غير الإنسانية- والمنتجات البراقة "التي قد تختلف عن المنتج الأصلي". سيفقد المستفيدون نعمهم القليلة هذه، وليس هذا بالتصور البعيد في عصرٍ يتغير بسرعةٍ خارقة.

وينظر آليكس هولدر إلى المعادلة السابقة بمنظار مختلف ويتهم، عبر مقالٍ في "ذا غارديان"، المستهلكين بالأنانية. فما دامت الشركات "الإنسانية" لا تطلب منك أجراً إضافياً لقاء مكرمتها، سواء عبر الحملات والإعلانات أو عبر عروض "اشترِ القطعة الفلانية ليذهب جزء من ثمنها إلى المنكوبين الفلانيين"، فإن الأمر سيان بالنسبة للمستهلك؛ سيدفع الثمن ذاته- من دون أدنى تضحية- وسيكسب بطاقة انتساب مجانية إلى نادي الأشخاص الطيبين، وربما يخنق أي إحساس أو رغبة في التغيير بما اشتراه للتو، بعد أن أتم واجبه الأخلاقي.

إن سياقاً كهذا، هو الذي يسمح إذن للإعلان بالتوجه إلى المقاصد النبيلة والدروب الوعرة بحثاً عن الربح اليوم. وبينما تتغير معطيات في هذا السياق بحسب الجغرافيا، وتلعب دورها في صياغة الرسالة، إلا أن الطريقة أو القالب آخذ في الانتشار ومتعلق بنا، سواء كنا شخوصه في إعلان عالمي، أو إقليميٍ على الطريقة "العالمية".

اضطرت الشركة، ببساطة، إلى التخلي عن إعلانها (الذي تظهر فيه العارضة كيندال جينر وتعرّضت لانتقادات كبيرة بسببه) لأن المشهد في الشارع، في الاعتصامات الحقيقية، لم يحتمل حينها، أو في وقت آخر، تبادل "البيبسي"، وحل الخلافات بهذه الطريقة ومع نجوم الشاشة. وبهذه السرعة تغيّر العنوان من "إعلانٍ ناجح" إلى "كارثة علاقات عامة".

تحدث الحماقة إذن، أو يحتمل حدوثها، في كل مكانٍ تقريباً، لكن دعونا نقول إن الاحتمال يتضاعف حين تقرر شركة ما أن تركب موجة حدثٍ ساخن. وحتى الآن، فإن مغامرة شركة "زين" للاتصالات تبدو محققة لشروط "صناعة الكارثة" بالكامل.

من أين نبدأ؟

يشير محرك البحث "غوغل" إلى أن الإدانات باتت كثيرة. ولا شكّ في أنها غطت كثيراً من الزوايا التي يمكن غربلة الإعلان من خلالها. ولذلك سنتجنب التركيز على هذه النواحي، ونكتفي بالمرور سريعاً عليها.

من أين نبدأ إذن؟ لن تعيّن "زين" محللاً سياسياً، وليست ملزمة بذلك، لكن دعوة ترامب إلى الإفطار في القدس، في أي وقت عموماً وفي ظل الأحداث الدموية الأخيرة وذكرى النكبة الـ 70 خصيصاً، ليست بحاجة إلى محلل يوضح افتقارها إلى أي أساسٍ يجعل من هذه الدعوة/الرسالة ناجحةً أخلاقياً أو حتى إعلانياً.

وبعد تبيان هذا، يبقى من الإعلان أمران؛ أولهما الدعوة إلى الاستسلام وقد ارتدت حلّة "السلام" وصُورت بدقةٍ عالية. وثانيهما التأكيد على أن أبناء هذه المنطقة المضطربة عاجزون عن حل مشاكلهم بأنفسهم، والأغرب أن يكون مفتاح حلّهم في جيب بزة الرجل الذي يسبب المشاكل من جهة، ويمسك بأيديهم الناعمة من جهة أخرى ويقودهم نحو القدس.

ويمكن سحب المنطق السابق على كل التفاصيل الباقية والمناطق المنكوبة التي يتناولها/ يستغلها الإعلان، ولن نغوص في هذا الشأن أكثر من ذلك.

ولنسأل، في اتجاهٍ آخر، لم باتت الإعلانات اليوم حاملةً هم القضايا الكبرى؟

وقفت قضية خلف سلعةٍ يوماً وقالت: لم يعد لمقولة "الجنس يبيع" البريق ذاته. هذا ما يقوله خبراء الإعلان. وبقليل من الملاحظة ستبدو القضايا الإنسانية أو الاجتماعية مؤخراً أكثر جذباً للشرائح التي يستهدفها المعلنون. فاليوم، وبفعل متغيراتٍ عدة، ربما يكون تغير وسائل التواصل أبرزها، إضافةً إلى المناخ السياسي الهائج دائماً، فإن النقاش بات مفتوحاً على آخره.

ومن دون انشغال بالطريقة التي يمكن للواحد منا أن ينظر عبرها إلى مناخ النقاش هذا، بمفرداته ووسائطه، فإنه سيعترف لا شك بأن المنجم يزخر بالأحجار الثمينة. ولكي يفهم المرء هذه المعادلة، ما عليه سوى الاطلاع على إعلانات الأسلحة في الولايات المتحدة الأميركية، التي باتت تربط جديدها بـ "المرأة كما يجب أن تكون"، بعد أن كان هذا القطاع حكراً على الذكور المفرطين في ذكورتهم.

ويمكن أن نسحب منطق الهويات هذا على كافة الشرائح المسحوقة أو المستضعفة. سنجد أن شركاتٍ قامت بالتبرع بمبالغٍ مالية للاجئين أو لمنظماتٍ إنسانية، بينما قام بعضها بتوفير فرص عملٍ لهم وغير ذلك، رافعةً رايات التعددية والتمثيل. بينما تبنت شركات أخرى برامج مساواةٍ وحملات حقوقية. وستتضمن هذه القائمة شركاتٍ مثل "ايكيا"، و"ليفت" (التي كسبت موقعة كبيرة ضد غريمها "أوبر" عبر هذه الطريقة).

ومن البديهي ألا نعتقد أن هذه الأفعال ناجمةٌ عن حسن النية أو "المسؤولية الاجتماعية"، التي يحددها ميلوتن فريدمان بأنها تحقيق الأرباح ولا شيء آخر، بل نتيجة طبيعية للتفاعل مع سياقٍ اجتماعيٍ واقتصادي وسّع المظلة التي يمكن لمفردة مثل "ناشط" أن تنضوي تحتها، وجعل فرصة الشركات الكبيرة بلعب دور البطولة أمراً يسيراً، لا يستلزم سوى خطة علاقات عامة وبرنامج إعلانات وقليل من البذل.

إن اتخاذ موقفٍ من هذه الظاهرة ليس بالأمر السهل. فهل يجب رفض مسعى كهذا لاستغلاله المآسي والمظالم، أم أن الجهود التي تبذلها هذه الشركات هي أفضل ما يمكن تحصيله؟ ما يتطلب واقعية في التفكير منا.

لا يمكن لأحدهم أن يجاوب بصراحة. لا شك في أن ثمة حالات فردية (مهما كثرت) ستستفيد من مبادراتٍ كهذه، وستكتب لها فرص نجاة تستحقها بالطبع. لكن، وبنظرة أوسع، هل يمكن أن يكون هذا هو الحل؟ أم أن السياق الاقتصادي هو من يهيئ هذا النوع من التدخل، الذي شحذ المناخ السياسي همته؟

يذكر ديفيد هارفي في تاريخه الموجز للنيوليبرالية شيئاً أو اثنين عن هذه المسألة. ويقول إن السياسات النيوليبرالية التي أحدثت فراغاً في تقديمات الدول الاجتماعية وخدماتها، لحساب القطاع الخاص، جعلت من ظهور المنظمات غير الربحية ومفهوم العمل الخيري أمراً حتمياً لسد الفراغات ذاتها، ويصف هذا الميل بـ "حصان طروادة لهذه السياسات" ليتحول الأمر إلى خصخصةً للقطاعات الحساسة والضرورية. ووفقاً لهذا، فإن "الهبة" تبدو ضئيلةً إذا ما قورنت بالأرباح، سواء تلك التي ستُجنى مباشرةً نتيجة حملة ناجحة، أو تلك على المدى الطويل والناجمة عن تعديل التشريعات لصالح المؤسسات الكبيرة.

المستخدم الكسول

يقول أوسكار وايلد في مقاله "روح الإنسان في ظل الاشتراكية" إننا مصابون بـ "غيريةٍ" ضارة. تبدو الجملة السابقة غير منطقية للوهلة الأولى، إلا أن الإقبال على هذا النمط الجديد من إنقاذ العالم يفسر الأمر. إذ أن النية الطيبة لجماعة من البشر هي الدافع وراء بحثها عن حلٍ للمظالم البشعة التي تشهدها. وتكمن المشكلة، في نظر وايلد، في إقبالنا على اختيار حلولٍ غير جذرية، تُبقي الفقراء مثلاً على قيد الحياة من دون أن تطرد شبح الفقر، وتطيل في نهاية الأمر عمر المشاكل.

في حالتنا، فإن النية الحسنة هي العامل الذي يدفع زبوناً لاستعمال "ليفت" عوضاً عن "أوبر" مثلاً، فما دام الطريق مفتوحاً للمساعدة فإن المستهلك سيسلكه، من دون أن ينتبه إلى ضآلة جهده أمام حجم المشكلة الحقيقية. ولنفترض أن هذا "التريند" تغير في المستقبل، وعادت "زين" وغيرها إلى إعلانات النجوم- غير الإنسانية- والمنتجات البراقة "التي قد تختلف عن المنتج الأصلي". سيفقد المستفيدون نعمهم القليلة هذه، وليس هذا بالتصور البعيد في عصرٍ يتغير بسرعةٍ خارقة.

وينظر آليكس هولدر إلى المعادلة السابقة بمنظار مختلف ويتهم، عبر مقالٍ في "ذا غارديان"، المستهلكين بالأنانية. فما دامت الشركات "الإنسانية" لا تطلب منك أجراً إضافياً لقاء مكرمتها، سواء عبر الحملات والإعلانات أو عبر عروض "اشترِ القطعة الفلانية ليذهب جزء من ثمنها إلى المنكوبين الفلانيين"، فإن الأمر سيان بالنسبة للمستهلك؛ سيدفع الثمن ذاته- من دون أدنى تضحية- وسيكسب بطاقة انتساب مجانية إلى نادي الأشخاص الطيبين، وربما يخنق أي إحساس أو رغبة في التغيير بما اشتراه للتو، بعد أن أتم واجبه الأخلاقي.

إن سياقاً كهذا، هو الذي يسمح إذن للإعلان بالتوجه إلى المقاصد النبيلة والدروب الوعرة بحثاً عن الربح اليوم. وبينما تتغير معطيات في هذا السياق بحسب الجغرافيا، وتلعب دورها في صياغة الرسالة، إلا أن الطريقة أو القالب آخذ في الانتشار ومتعلق بنا، سواء كنا شخوصه في إعلان عالمي، أو إقليميٍ على الطريقة "العالمية".