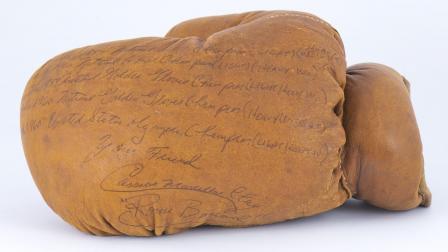

لوحة للفنان السوري عمر حمدي - مالفا

"هل يقتل الفنان التشكيلي نفسه حقاً؟"، خطر هذا السؤال، وأنا أتابع سيرة الفنان التشكيلي السوري عمر حمدي، أو مالفا، منذ بدايات تجربته وحتى لحظة رحيله، عن طريق المقربين منه؛ من فنانين أو أهلين، أو عن طريق ما توفر بين يدي من كتابات عن عمله أو سيرته التي دونتها زوجته جانيت كوركيس في "عمر حمدي؛ قصة حياة أو لون"، التي قرأتها مرات عدة، وكانت من الكتب التي توزع باليد في سبعينيات القرن الماضي، وغير متوفرة وقتها في المكتبات شأنها كشأن الكتب المسموح تداولها بإذن من وزارة الإعلام السورية التي كان يعمل فيها قراء برتبة "مخبر"، إلا في حالات قليلة.

الدافع إلى طرح السؤال، هو ما نُقل عن طريق الطبيب المشرف على علاج مالفا Dr.Reinhard Schuster، الذي حذرّه عندما اكتشف مرضه: "أبعد الألوان عن مرسمك". إلا أن مالفا كان رغم ذلك يعود بين الفينة والأخرى إلى مرسمه، على أمل أن يرسم لوحته الأخيرة "وجه عمر حمدي"، تلك اللوحة التي لم يمهله مرضه الذي احتد لإنجازها. وهو الفنان الذي اختصر العالم كله في وجوه شخصيات لوحته، بل وتوّزع وجهه في وجوه عالم فني كامل.

لكن لِم كان على مالفا رسم بورتريه شخصي لنفسه؟ أهي النرجسية المسوّغة، التي تساور ذات كل مبدع، أم لأنه الوجه الذي تابعه منذ أن فتح عينيه على المرايا، وبات يتابعه بين حبو الطفولة وسرير المشفى الأخير SMZ Ost-Donauspital؛ وما بينهما؛ الصبا والشباب والكهولة. إذ إن عينيه كانتا بوابتي روحه على الكون، وقد اختزنتا سيرة عمرها عقوداً، لوجه واحد، في محطاته المختلفة، قبل أن يخترق حصونه فيروس المرض، ويجعله أشبه بورقة صفراء رهن الذوي، تخلو من أرومة الأصفرالذي طالما كان جزءاً من المعادلات اللونية التي اعتمدها مالفا.

لكن "هل يقتل الفنان نفسه حقاً؟". ثمة رعونة ذات جذر مازوشي تصل إلى مقام الوحشية تعامل عبرها مالفا مع لوحته، إذ بدأت مسيرته مع فضاء اللوحة، عبر شفرة الحلاقة المهملة المرمية، التي كان يستعملها كي يضرب بها قماش اللوحة. وكان يهندس ألوانه، التي ستنتظم ضمن إطار الواقعية التعبيرية، بما يجعلها أقرب إلى عفوية ذلك الطفل الذي كان يرى أن بعثرته لمجرد لونين على بياض لوحة، قد يكون أصدق من لوحات كل فناني العالم. ولعله كان دائم السير نحو ذلك الطفل في أعماقه، فلم يكتفِ بالشفرة - أداته الثانية بعد أصابعه - حتى بعدما صارت لديه أفضل أنواع الريشات العالمية الحديثة. فقد ظلّت أصابعه تطفح برائحة ألوانه، طوال ساعات متواصلة، من دون أن يمسحها. يستريح قليلًا قبل أن يعود إلى لوحته، وكأن "شاويش" القطن - الذي كان يستحثه وأختيه الكبريين وهم يعملون في حقل القطن الحسكي، يجنون ندفه أو جوزاته - لا يزال صوته يتردد في مسمعه، بعد أن تحوّل هذا العمل إلى هيام لم ينتهِ إلا مع النفس الأخير من حياته.

هذه العلاقة الحميمة بين عمر الفنان السوري والألوان منذ لوحته الأولى وحتى الأخيرة، كانت تقدم له المتعة، وأية متعة أعظم من متعة الإبداع؟ بيد أنها كانت تنعكس على صحته - تدريجياً - فهي كما ثبت - طبياً - وراء مرض "اللوكيميا" الذي تعرّض له دمه، ليكون الفنان التشكيلي، شأن العامل في مجالات الدهان، في مرمى الكيمياء اللامرئية، معرّضاً لهذا المرض، ولا بدّ له من وقاية نفسه. دفع مالفا حياته ثمن هذه المصاهرة بين روحه، وألوانه، وكان عليه أن يجنب نفسه هذا الجو من خلال اتّباع سبل الوقاية "المفترضة"، وفي مطلعها تجنب لمس الألوان على نحو مباشر، بالإضافة إلى استخدام "الكمامات" الطبية، ناهيك عن توفير شروط التهوية الصحية، داخل المرسم، وهو ما لم يفعله فناننا، كما هو معروف عنه.

اقرأ أيضًا : لؤي كيالي، "ثم ماذا؟"

أكان مالفا جاهلًا بما يجري له؟ أم كان يعرف أن ثمن "خلق" لوحته التي تشبه قلبه، باهظ لا محالة؟ حيث كان أخطبوط السرطان يوسّع شبكته داخل جسده ويحكم الهيمنة عليه، بينما هو ساهٍ عن كل ذلك، يواصل إنتاجه، وإن كانت ثقته بمبدع هذه اللوحة جد كبيرة، إذ كان يظنُّ أن من استطاع أن يتحمل كل صنوف الألم في حياته، من دون أن يتخلى عن لوحته، لا يمكن له أن يهزم.

هذه الطمأنينة، كانت حافزاً مبيّتاً في نفسه المتلاطمة كمحيط، والهادئة كصفحة مرآة، لكي يواصل هذا المرض مداهمته لهذا العالم الوديع، البريء، الذي ليس له سوى مجرد أحلام عامة تخص الناس جميعاً، كما علّمته ثقافته التي نهل منها، في بيته، وبيئته، ورؤاه الفكرية المتشكّلة، من دون أن ينسى محبة من هم مقرّبون منه.

لقد كان اعتراف طبيبه له بالقول: "مالفا، أنت تعاني من السرطان"، صادمًا له جدًا، لم يعدم ثقته بمقاومة هذا الوباء الذي تأخّر في اكتشافه، حيث كانت هذه الحقيقة ذلك الخط الرَّفيع، ما بين النقائض: الإبداع واللاإبداع، الجمال والقبح، الحب واللاحب، الحياة والموت، غير أنه سرعان ما صار يفكر بالخطوة التالية، وهي كيف سأقف في وجه هذا العدو الذي استوطنني، من دون استئذان؟ فاتحاً كل نوافذ التفاؤل حتى آخر لحظات وعيه التي هُزمت أمام شبح الغيبوبة الفاجع.

اقرأ أيضًا: نزار صابور في القلمون، وجوه وأيقونات

لكن لِم كان على مالفا رسم بورتريه شخصي لنفسه؟ أهي النرجسية المسوّغة، التي تساور ذات كل مبدع، أم لأنه الوجه الذي تابعه منذ أن فتح عينيه على المرايا، وبات يتابعه بين حبو الطفولة وسرير المشفى الأخير SMZ Ost-Donauspital؛ وما بينهما؛ الصبا والشباب والكهولة. إذ إن عينيه كانتا بوابتي روحه على الكون، وقد اختزنتا سيرة عمرها عقوداً، لوجه واحد، في محطاته المختلفة، قبل أن يخترق حصونه فيروس المرض، ويجعله أشبه بورقة صفراء رهن الذوي، تخلو من أرومة الأصفرالذي طالما كان جزءاً من المعادلات اللونية التي اعتمدها مالفا.

هذه العلاقة الحميمة بين عمر الفنان السوري والألوان منذ لوحته الأولى وحتى الأخيرة، كانت تقدم له المتعة، وأية متعة أعظم من متعة الإبداع؟ بيد أنها كانت تنعكس على صحته - تدريجياً - فهي كما ثبت - طبياً - وراء مرض "اللوكيميا" الذي تعرّض له دمه، ليكون الفنان التشكيلي، شأن العامل في مجالات الدهان، في مرمى الكيمياء اللامرئية، معرّضاً لهذا المرض، ولا بدّ له من وقاية نفسه. دفع مالفا حياته ثمن هذه المصاهرة بين روحه، وألوانه، وكان عليه أن يجنب نفسه هذا الجو من خلال اتّباع سبل الوقاية "المفترضة"، وفي مطلعها تجنب لمس الألوان على نحو مباشر، بالإضافة إلى استخدام "الكمامات" الطبية، ناهيك عن توفير شروط التهوية الصحية، داخل المرسم، وهو ما لم يفعله فناننا، كما هو معروف عنه.

اقرأ أيضًا : لؤي كيالي، "ثم ماذا؟"

أكان مالفا جاهلًا بما يجري له؟ أم كان يعرف أن ثمن "خلق" لوحته التي تشبه قلبه، باهظ لا محالة؟ حيث كان أخطبوط السرطان يوسّع شبكته داخل جسده ويحكم الهيمنة عليه، بينما هو ساهٍ عن كل ذلك، يواصل إنتاجه، وإن كانت ثقته بمبدع هذه اللوحة جد كبيرة، إذ كان يظنُّ أن من استطاع أن يتحمل كل صنوف الألم في حياته، من دون أن يتخلى عن لوحته، لا يمكن له أن يهزم.

هذه الطمأنينة، كانت حافزاً مبيّتاً في نفسه المتلاطمة كمحيط، والهادئة كصفحة مرآة، لكي يواصل هذا المرض مداهمته لهذا العالم الوديع، البريء، الذي ليس له سوى مجرد أحلام عامة تخص الناس جميعاً، كما علّمته ثقافته التي نهل منها، في بيته، وبيئته، ورؤاه الفكرية المتشكّلة، من دون أن ينسى محبة من هم مقرّبون منه.

لقد كان اعتراف طبيبه له بالقول: "مالفا، أنت تعاني من السرطان"، صادمًا له جدًا، لم يعدم ثقته بمقاومة هذا الوباء الذي تأخّر في اكتشافه، حيث كانت هذه الحقيقة ذلك الخط الرَّفيع، ما بين النقائض: الإبداع واللاإبداع، الجمال والقبح، الحب واللاحب، الحياة والموت، غير أنه سرعان ما صار يفكر بالخطوة التالية، وهي كيف سأقف في وجه هذا العدو الذي استوطنني، من دون استئذان؟ فاتحاً كل نوافذ التفاؤل حتى آخر لحظات وعيه التي هُزمت أمام شبح الغيبوبة الفاجع.

اقرأ أيضًا: نزار صابور في القلمون، وجوه وأيقونات