ماذا بعد فشل "كاسر الأمواج" الإسرائيلي؟

ارتفع، في الأيام الأخيرة، في الضفة الغربية، منسوب العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه. وهي العمليات التي تعلن جماعة عرين الأسود (نابلس)، وقوفها وراء جزء منها، بالإضافة إلى ما يأتي من جنين، وغيرها. ينذر هذا النشاط الفلسطيني العسكري بفقدان قوات الاحتلال السيطرة، بالتوازي مع تحرُّك لافت في القدس؛ إثر محاصرة مخيَّم شعفاط، بعد عملية إطلاق النار على تجمُّع لجنود الاحتلال، على معبر شعفاط، من المسافة صفر، وأسفرت عن مقتل مجنّدة، وجرح جنود آخرين، أحدهم في حالة حرجة.

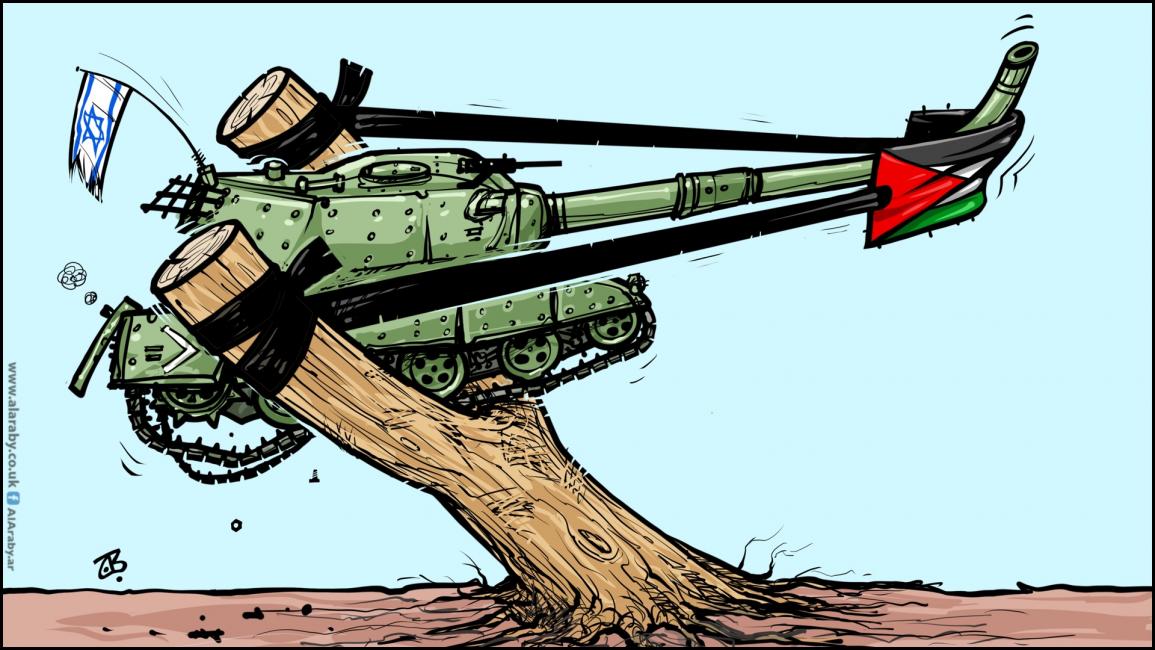

يأتي هذا التوسُّع في المقاومة المسلَّحة، ولا يزال الاحتلال منخرطًا فيما يسمِّيها عملية "كاسر الأمواج"، التي بدأت في شهر مارس/ آذار الفائت، والقائمة على أخذ زمام المبادرة، في استهداف كلِّ فلسطيني محتمَل الخطورة. ومع تواصُل عمليات الاحتلال تلك، بالتصفيات والاعتقالات اليومية، من دون هوادة، ومع زجّ إسرائيل نصف قوة جيشها في الضفة الغربية، تتبلور حالة قتالية منظَّمة مضادَّة تُحبط تلك الروح، وتؤشِّر إلى استهلاكها، وتعلن خيبتها، كما يتجلَّى ذلك في نابلس، وعرين الأسود، وكما تظهره جنين، ومخيمها بحالته النضالية الشعبية الملهِمة.

ولا يخفى أن قادة الاحتلال لا يحتملون مثل هذه الحالة أنْ تطول؛ إذ مجرّد ظهور حالة مسلّحة، غير منضبطة يُعَدّ علامة فشل، وإنذارًا بفقدان السيطرة الأمنية. كما أن من شأن الخسائر في أرواح الجنود والمستوطنين تقليل حظوظ القائمين على الحكومة الحالية في الانتخابات المقبلة، بداية الشهر المقبل (نوفمبر/ تشرين الثاني)، فضلًا عن المجمَع عليها، احتلاليًّا، من أولوية الأمن، بما يحفظ ويساعد في استمرار المشروع الاستيطاني والتهويدي، وكي يستمرّ، وفق تصوّرات الاحتلال، كبحُ الروح النضالية للفلسطينيين، جيلًا، فجيلًا.

من شأن الخسائر في أرواح الجنود والمستوطنين تقليل حظوظ القائمين على الحكومة الحالية في الانتخابات المقبلة

ولكن ما الخيارات، والتدابير الناجعة؟ أول ما يخطر بالبال زيادة القوة والبطش، لأن "ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة"، مع أن هذا الخيار يواجه محاذير، منها زيادة الانتقادات الدولية، ومن ذلك أخيرًا قول المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بشأن تعليق الأمين العام للأمم المتحدة على حصار إسرائيل مخيم شعفاط ك"عقاب جماعي": "بالنسبة لنا، من الواضح أنه، ومهما كانت الاحتياجات الأمنية، يجب أن تتم بطريقة متناسبة، لا نريد أن نرى أيَّ زيادة في العنف". وغالبًا لا يأبه قادة الاحتلال بالرأي العام الدولي، وبالأمم المتحدة والقانون الدولي، حين يدافعون عن نهجهم الإجرامي؛ بذريعة الأمن، وأن من حقِّهم حماية مواطنيهم. مع ما في ذلك من مغالطة فادحة، فيما يتعلّق باستهداف جنودٍ يمارسون الاحتلال، بأداة عسكرية مدجَّجة، وحتى المستوطنين المسلَّحين، والأكثر همجيةً، وعدوانًا، على أرواح الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومزارعهم، والمعوِّقين لمجمل الحياة الفلسطينية.

وفي هذا السياق؛ تكثر الدعاوى، من وزراء في حكومة الاحتلال، وغيرهم، إلى اجتياح الضفة الغربية، وخاصة شمالها، جنين، ونابلس، على غرار عملية السور الواقي 2002، من ذلك قول وزير الأمن الداخلي عومر بارليف: "لا يوجد شك في أنّ الأحداث التي تقع في الأسابيع الأخيرة، هي بزخم كبير. نحن نبذل جهودنا، لكن إذا لم يكن كافيًا سنضطر إلى شنّ عملية واسعة شماليّ الضفة الغربية". ولكن هذه العملية، اليوم، محفوفة بمخاطر أكبر، وخصوصًا انعكاساتها على السلطة الفلسطينية، وهي على غير ما كانت عليه، أيام قيادة ياسر عرفات، حيث كانت المسافة أقرب بينه وبين الشعب، وكان من الواضح أنه مشمولٌ في أهداف تلك العملية، فكان التعاطف الشعبي والالتفاف واضحًا وداعمًا، أما السلطة اليوم، فبرغم من تصريحات الانتقاد للاحتلال، ومحاولة التناغم مع الحالة الشعبية، إلا أن مواقفها الجوهرية الرافضة للمقاومة المسلحة، بل العاملة ضدها، يجافي كثيرًا بينها وبين الشعب؛ فلن تحظى بالتأييد الشعبي السابق، بل قد تُفهم هذه العملية الاحتلالية بأنها لإنجاز ما عجزت السلطة عن إنجازه.

مجرّد ظهور حالة مسلّحة، غير منضبطة يُعَدّ علامة فشل، وإنذاراً بفقدان السيطرة الأمنية

وهنا ملحوظ مهم، تظهره الحالة الشعورية والمزاج العام، إذ لا يُستَبعد حدوث انشقاقات داخل قوات الأمن التابعة للسلطة، في حال أمعن الاحتلال قتلًا وتدميرًا، ومعنى الإقدام على عملية واسعة ومؤلمة، المقامرة بمصير السلطة. وذلك على أرضية انسداد الطريق السياسي، وصعود اليمين الإسرائيلي المتطرّف والعنصري، وخفوت الزعامة في قيادة السلطة، مع تقدّم قياداتٍ بسقف أخفض، وبخطاباتٍ لا تخلو من استفزاز، للوجدان الشعبي، في مسائل صميمية، كما كان من تصريحات محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، التي جرحت مشاعر أمهات الشهداء، وصادمت التعاطف الشعبي العميق والواسع مع صبرهن وتضحياتهن. وكان هذا مؤشّرًا إلى محدودية الهامش الذي يمكن أن تتحرّك فيه القيادات الفلسطينية الراغبة في الحدّ من هذه الحالة الجديدة، القديمة، في تمجيد الشهداء، وفي تقبُّل بذل الأثمان الباهظة، من الأرواح، في خضم هذه المعركة المفروضة على الشعب الفلسطيني. وهذا الخطاب المجافي لمشاعر الفلسطينيين، وإن لم يكن عامًّا، ورسميًّا، أو صريحًا، إلا أن السلطة الفلسطينية لا تتبنَّى نقيضه رسميًّا، ولم يصدُر موقف رسمي يدينه، في جوهره. وأين من هذا خطاب ياسر عرفات الذي كان شديد الحرص على تماهيه مع نبض الناس، ومرتكزات وجدانهم؟! وإن كان على الصعيد السياسي والوطني، كان بلغ في التنازلات الحدَّ الذي صرّح بأنه لا يمكنه المزيد عليه، حين اعترف بإسرائيل على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، على أن ينال دولة فلسطينية، بعد انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية التي احتُلَّت عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمةً لها. وبرغم هذا الثمن المؤلم، إلا أن فلسطينيين كثيرين ظلُّوا على تأييدهم له؛ لأنه بقي في نظرهم الزعيم المناضل، والرمز الوطني غير المنفصل عن شعبه وآلامه.

كل ما تتوفر عليه السلطة الفلسطينية هو تكرار طلب الحماية الدولية

والآن، لم يعد قادة الاحتلال، مع صعود هذه النوعيات من الزعامات المزايِدة، والطائشة، تأبه لصورة قادة الفلسطينيين، في نظر شعبهم، فهم يريدونهم أداة من أدواتهم السافرة، حين يلزم الأمر، واستمرارًا لنشاط الاحتلال، بشكل مباشر، ومحدّد، في استهداف من فشلت قوات الاحتلال في تصفيتهم، أو اعتقالهم، كما أظهرته حالة اعتقال المطلوب مصعب اشتية، في نابلس، تلك النقلة الخطِرة، وغير الممهَّد له، بأرضية ناجزة، من الخطاب الوطني، وكل ما تشهره السلطة من مبرّرات، يقوم على دعاوى مخالفة من تستهدفهم للقانون، لكن الواقع الذي يحتدم فيه الصراع، يُضعِف تلك الدعاوى؛ كون المطلوبين ليسوا من المعروفين بالسوابق الإجرامية، أو المتورِّطين في مظاهر الانفلات الأمني، إنما كثير منهم مُحرَّرون من سجون الاحتلال، أو مطلوبون لديه.

وفي وقت يشاهد فيه الفلسطينيون والعالم عصابات المستوطنين، يكرّرون اعتداءاتهم، في وضح النهار، على الفلسطينيين، وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال، فإن الفلسطينيين لا يجدون قوات الأمن الفلسطيني قادرة على حمايتهم، وكل ما تتوفر عليه السلطة الفلسطينية هو تكرار طلب الحماية الدولية، وفي انتظار تلك الاستجابة الدولية التي طال انتظارها، لا يبقى للفلسطينيين إلا التعويل على محاولات تخليق أجسام مقاومة، ولو بفارق ماديّ كبير لصالح الاحتلال، وفي ظروفٍ معادية بالغة التعقيد. ولكن مجرّد وجود تلك المجموعات والأفراد المناضلين بالسلاح، في جنين ونابلس، ثم في غيرهما، يمثّل صُداعًا مستمرًّا لقادة الاحتلال، ويعيد طرح الأسئلة الأولية، عند هذه المنعطف؛ إلى العودة إلى الوراء والاحتلال المباشر؟ أم إلى مراعاة متطلبات السلطة، واستبقاء شعرتها الدقيقة، أو الواهنة، مع شعبها؟