لبنان: الوحدة الوطنية في الاضطهاد

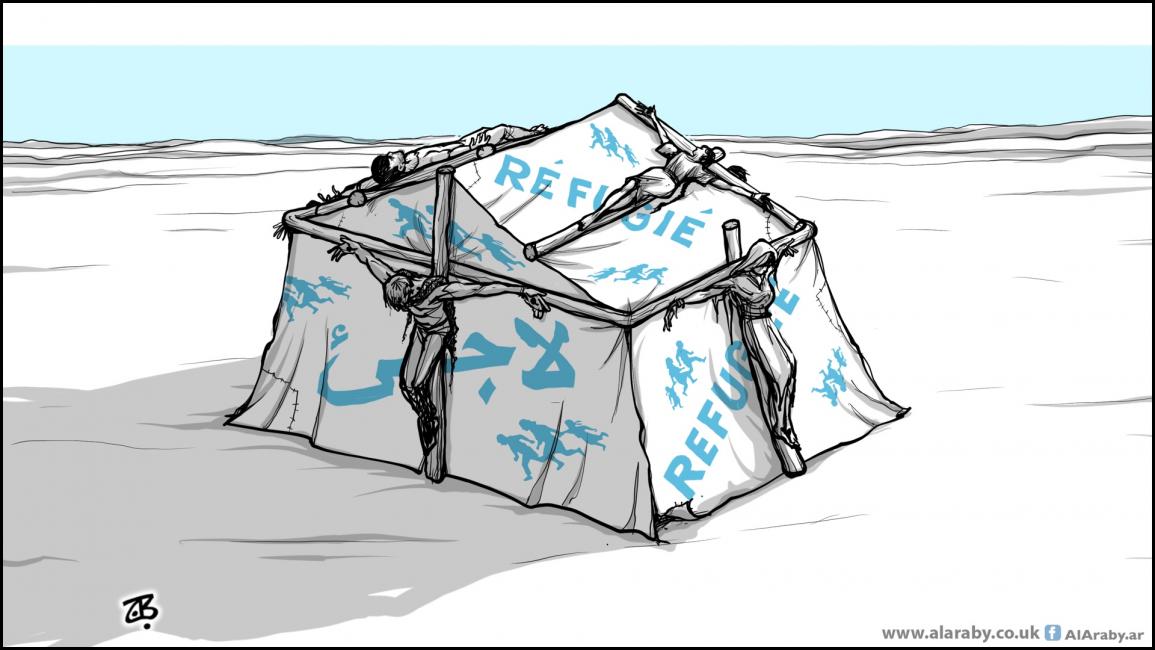

ما هي مشكلة لبنان مع اللاجئين ومخيماتهم عموماً؟ هل هي مجرّد "عنصرية عادية" غير محصورة في هذا البلد، لكنها تطفو على السطح كلما تقلّصت فرص العمل وموارد الدخل؟ أم إن القصة كره للذات من فئات لبنانية وازنة تنتقم من تاريخها، بما أن اللبنانيين تعريفاً مجموعة لاجئين اجتمعوا على مراحل زمنية متتالية في بقعةٍ أتاحت جغرافيتها فضاءً آمناً نسبياً من الاضطهاد، أو ببساطة مكاناً لأحلام صغيرة بخوض مغامرات مهنية وشخصية؟ أو إن الأصل في فهم جرائم مثل تلك التي حرقت مخيم اللاجئين السوريين قرب المِنيَة (شمال) يكمن في عجز اللبنانيين عن إشعال حرب أهلية في ما بينهم نظراً إلى اختلال توازن مريع لمصلحة حزب الله، فتراهم يبحثون، في كل المناطق وبشكل عابر للطوائف، عن الفئة الأكثر هشاشة، بهدف تفريغ فائض الكراهية في وعاء ضعفها. ومَن أضعف من اللاجئين السوريين، وهم بلا نظام يريدهم في بلدهم، ولا سلاح بيدهم في شتاتهم، ولا معارضة تتحدث باسمهم، وإن انتفضوا لبستهم تهمة "داعش" وتسابق العالم على ذبحهم؟ أو إن الحكاية عبارة عن لبنانيين يريدون الثأر من النظام السوري وسجله الأسود معهم، فتراهم يضطهدون ضحايا الأسدية الأصليين؟

أغلب الظن أن شيئاً من هذا كله مجموعاً يمكنه تقديم ملامح وصف لهذا العار اللبناني الذي لا يمسحه سوى شباب وشابات تختلف أسماؤهم في كل مرة يتعرض فيها اللاجئون لجريمة عنصرية في منطقة لبنانية ما، وتتشابه سلوكياتهم في الإيواء والحماية بقدر الإمكان والإنقاذ والإطعام والإسكان وجمع المساعدات لمحاولة إثبات أنه لا يزال هناك بشر يستحقون صفتهم الآدمية. هؤلاء وحدهم ينقذون "اللبنانيين" من هذه الـ"ال" التعميمية. هؤلاء، بغض النظر عن نسبتهم المئوية، يعتذرون للسوريين المرميين في الجحيم اللبناني عن حقارة العنصريين من أبناء بلدهم، ويجهدون لتخفيف وقع بهائمية بعض زملائهم في المواطنة. وحدهم، بأفعالهم الكثيرة وكلماتهم القليلة، يطلبون الصفح من السوريين عن قتلهم في سورية وفي لبنان. في سورية قتلهم ولا يزال ينكل بهم حزب هرّب ناسَه إلى هناك طلباً للنجدة خلال حرب يوليو/ تموز 2006. ثم تكفل بعض ناسه في لبنان بمواصلة رد الجميل، اضطهاداً أو تحريضاً أو قتلاً وحرقاً وتشغيلاً بالسخرة.

اضطهاد الضعفاء أحدثَ وحدةً وطنية بين طوائف اللبنانيين. يكاد ينعدم ذكر اسم بلدة واحدة من دون استذكار حادثة عنصرية يغيب عنها في الكثير من الأحيان تنديد أو غضب شعبي أو اعتراض يُعتد به في أوساط اللبنانيين. في ذلك البلد، تفرض المجالس البلدية على اللاجئين السوريين حظر تجوال يومياً منذ المغيب حتى الفجر. استنفر متذاكون لربط الحظر بمعطيات أمنية، فصدرت الإحصاءات اللبنانية الرسمية لتكذبهم، بما أن الجنايات والجرائم المسجلة في لبنان على يد سوريين، لا تزيد عن النسبة الطبيعية لعددهم البالغ نحو مليون ونصف المليون، من بينهم الشهم والمجرم، والسارق والطيب، والمتطرف والمعتدل، مثلما هو حال مختلف شعوب الأرض.

لم يُقتل لاجئ واحد في جريمة المنية. لم تكن هناك حاجة إلى القتل. فعل الحرق كتعبير عن كراهية جماعية، أي عن العنصرية، يبقى أعنف سلوك بشري. فيه نزع لإنسانية الفئة المستهدفة، وبعد هذا النزع، يصبح القتل تحصيل حاصل. أما الأصعب في كل القصة، إنما هو الاعتراف بأن العنصريين كثر بيننا، وبالتالي لا مجال إلا للتحاور معهم بدل أن يكون مكانهم السجن. وعلى سيرة الكثرة والقلة، يصعب، بل يستحيل قياس نسبة العنصريين في لبنان وفي أي بلد آخر. يتطلب الأمر تحاليل وأدوات عجز العلم والطب عن اختراعها. لكن بغض النظر عن أعداد العنصريين في مقابل الإنسانيين، فإن العنصري يقتل، يكره، يحرق، يعتدي، يضطهد، بينما غير العنصري يكتب، يتضامن، يحزن بصمت، يغرّد، وإن انفجر غضباً فإنه يشتم وربما ينتحر إحباطاً. معادلة مختلّة لم تعد تحتملها القيم المتبقية في هذا العالم، وهي لا تُنتج إلا إرهاباً يومياً كذلك الذي استضافته المنية وبشرّي في الأمس، وقبلهما تل الزعتر وصبرا وشاتيلا. كأنّ مجزرتيهما حصلتا للتوّ.