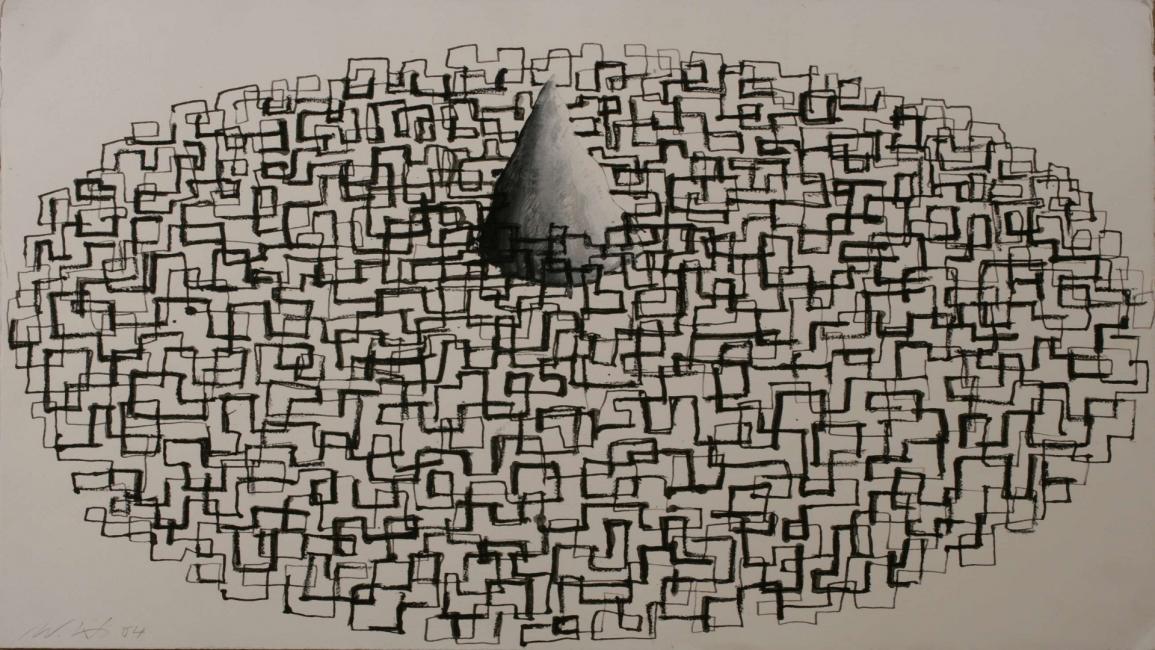

انتصارات كطرق إلى هزائم

(وليد سيتي)

منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الرابعة على غزّة، لا صوت يعلو فوق خطاب "الانتصار" في أوساط عربية وفلسطينية. كان ذلك مفهوماً بما أن مصطلح الانتصار هنا لا يُستخدم في معناه الحرفي، ولا في مفهومه الأكاديمي، بل هو ترجمة لشعور بنشوة الرد غير المسبوق على العدوان، وللقدرة على إيلام العدو، وللإحساس بأن الأدرينالين كان يرتفع إلى الدماغ في كل مرة كانت تأتي صور وأنباء عن وصول صواريخ من غزّة إلى تل أبيب ومناطق أخرى لم يسبق أن ذاقت طعماً ولو تقريبياً لما تذيقه إسرائيل للفلسطينيين منذ عقود. أما عن مقتل مدنيين إسرائيليين أو أجانب وإصابة آخرين في داخل الخط الأخضر، فلا يُطلب حزن على مدنيين يُقتلون هناك من شعب كله قتيل وجريح ومشرد ومضطهد هنا. 12 قتيلاً داخل الخط الأخضر، في مقابل 253 في غزة وحدها، في هذه الجولة من العدوان حصراً من دون احتساب أيٍّ من ملاييننا القتلى والمهجرين والمعذبين والمعوّقين والأسرى منذ ما قبل عام 1948.

كانت سيادة خطاب الانتصار مفهومة للوهلة الأولى، عندما كان حكماء يشرحون أن المصطلح إنما يحيل في هذا السياق إلى حرمان الاحتلال من تحقيق الانتصار، أي منعه من إنجاز هدفه، وهو نيل استسلام فلسطيني شامل في غزة خصوصاً، وأن كلمة الانتصار تعني في هذه الحالة سعادة في محلها بإنجاز الصمود. أصبح هذا الصمود مرادفاً للانتصار، وحرمان المعتدي من إنجاز أهدافه، انتصاراً، وافتخارنا بالقدرة على إيلام العدو انتصاراً أيضاً وأيضاً. لكن خطاب الانتصار راح يزيد عن حده الزمني المعقول، ويتجاوز البعد المعنوي الرمزي، فأصبح ممكناً التشكيك في النيات، وخصوصاً أن معظم ما ينطق به مسؤولو السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ انقلاب "حماس" عسكرياً في القطاع قبل 14 عاماً، يُصرف بدقة في سوق تعزيز الانفصال الجغرافي والسياسي بين المنطقتين، وهو ما ظهر ميل شعبي إلى إبطاله بالفعل خلال أحداث الأيام الماضية، لا بالبيانات ولا باجتماعات القاهرة والدوحة وإسطنبول.

بغض النظر عما إذا كان انتصاراً أو لا ذلك الذي انتهت إليه الأيام الـ11 من المجازر والدمار وخراب البيوت وتدمير أحد أفقر البقع الجغرافية في العالم، فإنّ جعل الانتصار شعاراً بذاته، يثير قلقا مبرراً، حتى ولو لم يقترن "النصر" بصفة إلهية هي ملك حصري لحزب الله. وجب التذكر كل يوم أن ذاك "الانتصار الإلهي" في حرب 2006 لم يكن سوى مطلع لمعزوفة "7 أيار يوم مجيد من أيام المقاومة" مثلما وصفه حسن نصر الله، بما كانته أحداث ذلك التاريخ من ربيع 2008 من حرب أهلية لأيام ثلاثة قتل فيها 60 شخصاً باجتياح حزب الله بيروت واحتلالها عسكرياً وزرع أحقاد طائفية وفرض تغييرات ديمغرافية لا تزال تتفاقم. وبين "انتصارَي" حزب الله، على إسرائيل وعلى معارضيه في الداخل اللبناني، مرّت سنة وأشهر سبعة من تعظيم حرب صيف 2006 وما انتهت إليه من دمار شامل ودماء غزيرة وقرار دولي وسّع هامش الرقابة الدولية على لبنان وحزب الله. تعظيم الانتصار في حالة حزب الله شرّع أبواب تخوين كل من يسأل عن الحق الذي قرر بموجبه حزب يتفاخر بأنه إيراني التسليح والتمويل والتدريب والعقيدة والنشأة، أن يجرّ البلد إلى ما لا قيامة منه. هكذا، جاء اجتياح 7 أيار 2008 كتعويض عن عجز إثبات تحقيق انتصار ضد إسرائيل.

مبالغة "حماس" في استعراض "الانتصار" من شأنها إثارة ريبة يفاقمها شكر إسماعيل هنية لإيران والتحريض الذي يُسمع في طهران بأن الجبهة يجب ألا تهدأ. صحيح أن "حماس" ليست "حزب الله"، لكن رغبة التقليد تمكن ملاحظتها في محطات كثيرة. صرف ما يوصف بأنه انتصار لـ"حماس"، في داخل الساحة الفلسطينية، سيكون الانتصار الحقيقي لتل أبيب. الاستمرار في عزف موّال الانتصار في غزة، بينما تتسارع وتيرة تهجير المقدسيين من مدينتهم، وبينما الميدان يتسع للاعتقالات وللاستيطان في الضفة، وللتنكيل بفلسطينيي 1948، سيكون هدية ثمينة لإسرائيل: قالتها مليون مرة: خذوا دولتين لا واحدة. خذوا غزة وسمّوها دولة، خذوا أخرى في رام الله، ولنا باقي فلسطين.