التماهي الرجعيّ في الثورة السورية

تعدّدت أسباب الشعور بالخوف بعد الثورة السورية (15 مارس/ آذار 2011)، ولم يكن من خيار أمام السوريين لمقاومة ذلك الشعور سوى الهجرة أو انتظار القتل، بعد أن كانت الخيبة تُطارد من يمثّلهم أمام العالم في أغلب محاولاتهم. ثمّة استثناءات من سوريين عجزوا عن أخذ موقف إنسانيّ أمام الحدث التاريخيّ لسقوط العدالة والأخلاق والقانون، وهم يرَون صعود الأحكام العرفيّة والمحاكم العسكريّة، وتخوين سوريين آخرين بسبب المعارضة. وقد ساهم هؤلاء، وهم موالو نظام بشّار الأسد، على نحو عميق، بتسيير المؤسّسات الحكومية، وبقائها تعمل حسب منافعهم. لم يكن يعنيهم التلوّث الرسمي بدماء السوريين، لقناعتهم، ربّما، بأنّهم سيلاقون المصير نفسه: الهجرة أو القتل.

الذين هاجروا إلى خارج سورية، أو الذين هُجّروا إلى آخر معاقل المعارضة في إدلب شماليّ البلاد، كانوا قد بنوا تجاربهم السّياسية في الشارع، تقريباً من دون دليل. ابتكروا الطرق والوسائل التي تعبّر عن ثورتهم، لكنّ التجربة التي كانت بمختلف أجسامها السّياسية على أرض الواقع تُعيد إنتاج لغة النظام في معالجة التمرّد والمطالبة بالحرّيات. بالتوازي مع ذلك، تشكّلت أمامنا ملامح حلمٍ لم يخرج من رومانسيّة الثورة - رفض الخوف، إلى الفعل الحقيقي في المجتمع- التغيير السياسيّ، عسكرياً بالضرورة، إلّا إذا استثنينا الصعود الكبير للفصائلية على حساب هيئاتٍ سياسية توجّهها، لا العكس، لتتحوّل تلك الهيئات بعد خسارة مساحات واسعة من الحاضنة الشعبية - الشارع مُجرّد منصّات تفاوض تديرها دول إقليميّة، دولٌ كان لها أثر واضح في تحوّل الثورة بضعَ مطالبات فرديّة توّجتها مساهمة كبيرة للثوّار من حملة السلاح بانتزاع الحالة الثوريّة من المجتمع، ثمّ رميها إلى طاولات الاستسلام أو التفاوض، التي يسميها إعلام نظام الأسد "مصالحات وطنيّة".

محاولات السوريين في الجزء الذي تسيطر عليه فصائل عسكريّة مُعارضة في إدلب تعاني من بطش يجدّد شبابه مع الجماعات التابعة لهيئة تحرير الشّام

ربّما هبطت أسهم تمثيل الثورة السورية، والظنّ أنّ شراسة النظام عقوداً ضيّقت فهم التغيير السياسيّ بين أغلبية أفراد المجتمع، حتّى إنّ السلطة قد بلورت في مخيلة الشعب السوري صورة قاسية تعكس المصير المنتظر لكلّ سوري يتحدّث مُجرّد كلام في السياسة، وهو الاعتقال والتخوين. وهكذا تنامت البدائل الارتجالية التي تريد أن تستثمر جزئية الخوف لدى السوريين، إلّا أنّ أكثر ما أُخذ عليها هو الاستخدام المُشابه لسلطة النظام من أجل فرض التغيير السياسي بالقوة الجاهلة، الذي لم يكن سوى سوء فهم للتغير الثوريّ المنطلق من ضدّية كلّ ما أثبت فشله في أحقاب سورية عديدة، ليس آخرها هيمنة الطائفة الواحدة على البلاد.

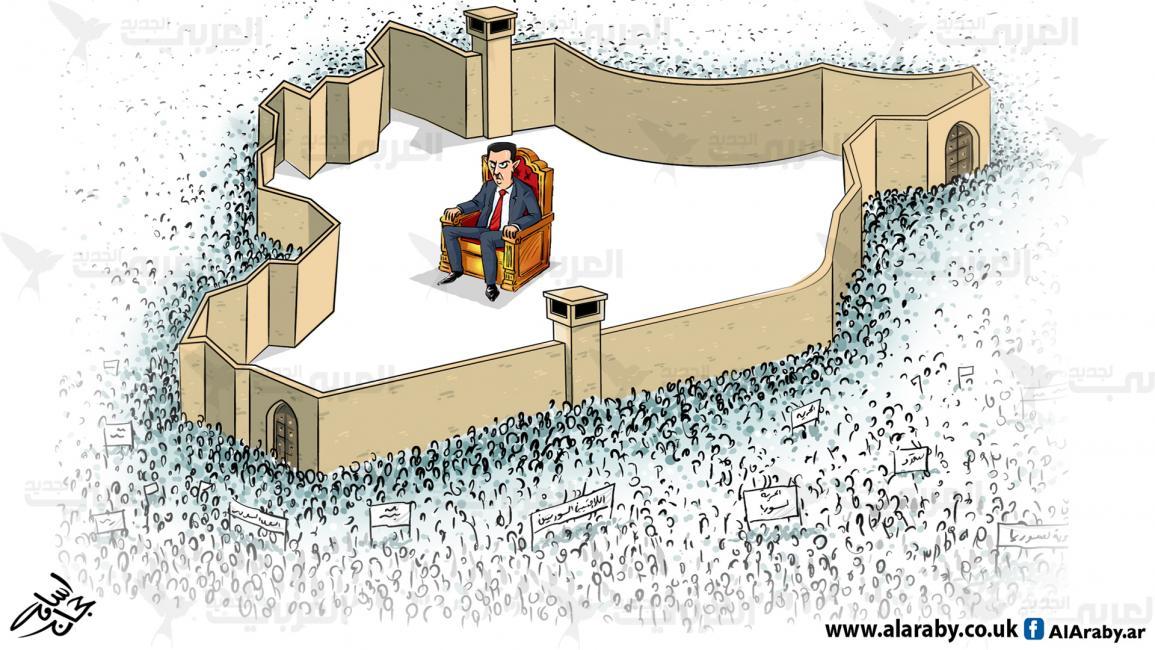

كانت تلك البدائل العاجلة تعتمد على الفرصة الراهنة للاحتجاج الشعبي، كانت تحاول الخروج من فهم اللّغة القاتلة بين قوّة السّلطة الحاكمة والأتباع الخائفين منها، ولا يستطيعون الانتفاض ضدّها، لكنّ الوقت كان قد حان، نزل النّاس إلى الشوارع، ثمّ تسلّحت ثورتهم بالأدوات نفسها (تقريباً) التي كانوا يعانون منها مع نظام الأسد. هل قدّمت تلك الأجسام الثوريّة، عسكريّة أو سياسية، ما لديها ضمن سياق الاختبار الميدانيّ وقبول النقد والمُحاكاة والتواصل مع كلّ الطبقات الاجتماعيّة في سورية؟ أم أنّها خضعت لعملية تغليب فكريّة، صُلبها العقائدي لم يستوعب أنّ الشارع السوري المُنتفض كان قد تجاوزها وهو يبحث عن خلاصه من ثلاثيّة الهيمنة الخاصة بنظام الأسد؛ سلطة السلاح، وتعزيز الخوف، والتمييز الطائفيّ؟ هل كانت الغاية من التمرّد في سورية تغيير نظام يسيطر على معظم الجيش وكلّ الأجهزة الأمنيّة، التي تلاحق المعارضين، وكانت فكرة الوطن بالنسبة إلى هذا النظام بقاء شخص واحد يُدعى بشّار الأسد في سُدّة الحكم مهما كلّف الأمر؟

يبدو السؤال السابق بديهيّاً لجهة التفكير بالتغير بضربة واحدة، تغيير رأس النظام، من دون الانتباه إلى أنّ عائلة هذا الرأس متجذّرة منذ نحو 60 عاماً في الهيمنة على البلاد والنفوس والعلاقات الأمنية في المنطقة. لا نكران، هنا، لأحقيّة الناس أن يحلموا بالتغيير، وقد دفعوا أثماناً كبيرة من أجل بناء مُخيّلة جديدة قائمة على رفض العبوديّة، والتفكير بحريّة، إلّا أنّ هناك "أشباه أعداء" لذلك الحُلم، لم يحملوا سلاحاً، وكان أغلبهم لا يبالي بقتل جيرانه بسبب رفضهم للأسد وقد تظاهروا بالنسيان فقط، لآلاف المشاهد القادمة من مدن سورية سحقها وهجّر أهلها طيران الأسد، لأنّها تمرّدت على بشّار. بالرغم من يقين بأنّ الثورة هي أفكار حيّة، مُتحرّرة، تناصر وتنتمي إلى الناس وتطالب بحقوقهم، وأنّ محاولات السوريين في الجزء المتبقّي الذي تسيطر عليه فصائل عسكريّة مُعارضة في مدينة إدلب، تعاني اليوم من بطش يجدّد شبابه مع الجماعات التابعة لهيئة تحرير الشّام، وكلّ تلك الأخبار الواردة من هناك تُحيلنا على سؤال الصامتين طوال الثورة عن انتمائهم الأخلاقيّ والمشاركة، حتّى بقول كلمة مع أبناء بلدهم، الذين نضج وعيهم باكراً، فنزلوا إلى الشارع للمطالبة بالحرّية وإسقاط النظام. أين هم هؤلاء الأشباه اليوم؟

عادة ما تطلق تسمية "الرماديين" على هؤلاء، لكنّهم اليوم يتلوّنون بفجاجة الفردانيّة. كانوا ينتظرون أن ترجح كفّة ميزان القوّة لينقّلوا ولاءهم، نقلاً وليس انتماءً، ما بعد ثورة 2011 في سورية، هؤلاء الذين لم يتأكّدوا بعد أنّ الدم الذي سقط في سورية هو لآلاف الأبرياء، وأنّ هناك مئات الآلاف من السوريين قد لجأوا حول العالم بعد أن قطعوا البحار والحدود الشائكة للوصول إلى مكان لا يعرفون عنه شيئاً، لكنّ النظام لن يقتلهم بسبب معارضتهم هناك. هؤلاء، الذين اقتُلِعوا من جذورهم التاريخيّة وذاكرتهم ولغتهم وأرضهم بحثاً عن فرصة غير مفهومة، ربّما، للحياة، بعد اكتشافهم أنّ الحياة من دون ثورة لا قيمة لها.

"الرماديون" الذين عزّزوا وجود النظام من خلال صمتهم إلى جانب الموالين للأسد في الكفّة ذاتها كانوا جداراً منيعاً للحرّية، يراقبون من دون الجرأة على أخذ موقف أمام الضحايا، لا بل إنّ جزءاً منهم كانوا في كلّ ذكرى سنوية لانطلاق الثورة يلومون الضحايا، الأحياء منهم والأموات، يلومونهم على ارتكاب ذاك "الكابوس"، حسب وصف شاعرة سورية تحمل إقامة ذهبية. من أين يا ترى يأتي الاحتقار للتمرّد؟ إنّ الطبيعة البشريّة لا تُخبرنا بأيّة خصالٍ نفسيّة نستطيع من خلالها فهم ذلك الاحتقار. فكلّ طبيعة بشريّة، فرديّة، قابلة للتشكيل إلى ما لا نهاية، بحسب برتراند راسل. لكن من الواضح، في المشهد السوريّ، أنّ الوقوف في الصفوف الجانبيّة للثورات عادةً يكون في مصلحة السلطة الحاكمة، التي اعتاد الواقفون جانباً طغيانها والخوف منها، كيف يا ترى؟

يشكّل الشخص الصامت أمام الجريمة نوعاً من الإيمان المُطلق بعبثيّة النتائج، لأنّه رأى لقوة القتل الحكم الفصل لنهاية الحياة، والشخص الصامت هو نموذج منتشر بنسبة كبيرة بين أغلب السوريين في الداخل، وقد ارتكزت عليهم السلطة الثقافية لنظام الأسد، وكانوا على جانبي المجتمع والثقافة، وأحياناً في الإعلام والأعمال "الخيريّة". كانوا يمثّلون بروباغاندا تريدها فلسفة العنف النابعة من عسكر الأسد، التي تعتمد أصلاً على تربية الناس بالناس، على مبدأ "لم نمت، ولكنّنا رأينا كيف مات غيرنا"، وهناك فرق، طبعاً، بين الموت والقتل، فالأول طبيعيّ غالباً، أمّا الثاني فهو بفعل فاعل حُكماً، وهذا الفاعل، هنا، هو السلطة الحاكمة، وبالتالي، لا يريد الصامت أن يفقد الحياة لأنّه لم يخرج من الشعور الأساسيّ الذي تحدّثنا عنه في البداية، وهو الخوف.

لا يقلّ الترويض الاجتماعيّ الذي يعاني منه النّاس في المنطقة العربية كارثية عن القبول بالجريمة التي تحدُث في سورية بمشاركة الشهود الصامتين

لقد كافأت السلطة هؤلاء الصامتين بتركهم يسافرون ويعودون... هكذا يحرّرون خوفهم من خلال النشاط الثقافي مثلاً، من وإلى بلدان عربية كانت لها مواقف مضادّة للثورة، وهم يدعمون أيضاً، احتقار التمرّد، ويحاربون بكلّ الوسائل "الربيع العربي"، وللملاحظة هنا؛ كان حرّاس الصمت أو الرماديون السوريون يتغنّون بالحريّات والثورات في كتاباتهم ونقاشاتهم حتّى وصلوا إلى أبراج "النماء" و"الرفاه"، وراحوا يخدمون حكومات "الإقامات الذهبية" في مراكزها وهيئاتها الثقافية، فأصبح الصامت على الدم السوري ينظّر من هناك إلى كلّ شيء إلا الثورة والتمرّد، والكرامة الإنسانية، والعدالة والحرّية. هل كانت الوصفة السحرية لهؤلاء رفض "الربيع العربي" علناً؟ بوصفهم يلعبون أدواراً معينة في الإعلام والثقافة، ويروّجون لخطاب تلك الحكومات الداعمة لنظام الأسد حين يعتبرون الثورة مُجرّد فوضى وبلطجة وكوابيس ضدّ الحياة. يخلطون المفاهيم على طريقة السقوط إلى الأعلى، هرباً من القيود التي حطّمتها الشعوب المُنتفضة بحثاً عن حرّياتها؟

لا يقلّ الترويض الاجتماعيّ الذي يعاني منه النّاس في المنطقة العربية كارثية عن القبول بالجريمة، التي ما زالت تحدُث في سورية، وبمشاركة الشهود الصامتين اليوم، وهم مادّة التماهي الرجعيّ للثورة السورية، أولاً، ثم العسكر ومن يواليهم، يتقاسمون الغنائم على جسد البلاد، والناتج النهائي هو جعل الناس صفراً في نسب التمرّد ضدّ نظام بشار الأسد.