27 اغسطس 2020

هل دشن كورونا حرباً على الصين؟

منذر الحوارات

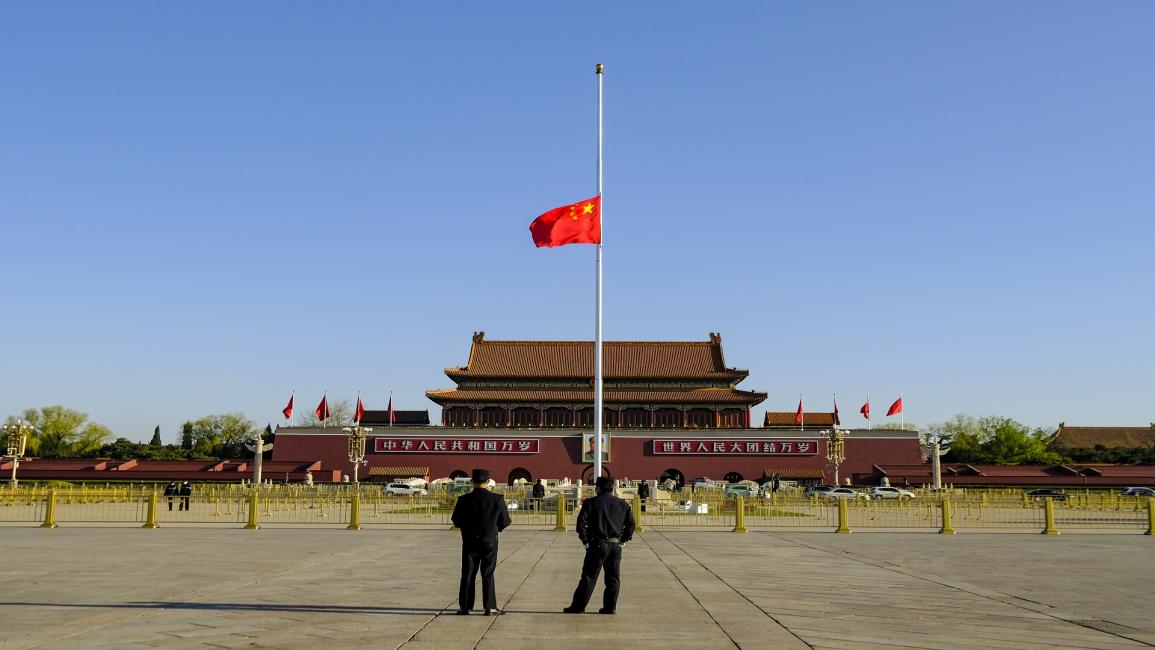

مشهد في ساحة تيان آن مين في بكين (4/4/2020/Getty)

ما بين ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019، مرورا بيوم إعلانه من منظمة الصحة العالمية جائحةً، في 11 مارس/آذار 2020، وإلى كتابة هذه السطور، لا تزال التكهنات تطغى على الحقائق، ما فتح المجال على مصراعيه لشتى أنواع التأويلات والاستخدامات بشأن ماهية الفيروس، تركيبته ومنشئه ومكان ظهوره، وغاب المنطق عن بعضها، وحضرت الصدمة والذهول في بعضها الآخر، فلم يتوقع أكثر المتشائمين أن عصر الذكاء الخارق سيشهد هزيمة مروّعة أمام كائن غير مرئي، جعل القرية الكروية في أشد لحظاتها عزلةً، على الرغم من كل ما حصلت عليه خلال العقود الأخيرة من قدرة غير متصوّرة للتواصل البيني، فهي في كل الأصقاع حشرت بقسوة بين جدران مساكنها أو قبعت وراء أقنعتها الواقية إذا أرادت الخروج، في حالةٍ لا تذكّر إلا بالقلاع المحاصرة بجيوش جرّارة، تفرض عليها العزلة والجوع، ولكن هذه المرة متعلقة بأهداب أنوف كل واحد. أما الفريق الذي شط به خياله لاستخدام الفيروس للتنفيس عن احتقاناته التاريخية، فقد جعل من الفيروس وسيلته، فشيطن الحدث، كلّ حسب مبتغاه، فكارهو الغرب اعتبروه مؤامرة أميركية، غرضها تدمير صعود الصين، لمنعها من الوقوف في وجه الولايات المتحدة، وكارهون للصين اعتبروه نتاج التجارب البيولوجية الصينية، ولم يخل الموقف من الاستخدامات الطريفة لكل الفرق السياسية والدول المتحاربة، ففي منطقتنا العربية مثلاً، دارت اتهامات متبادلة بين إيران ودول خليجية، وبين المتمردين الحوثيين والسعودية، وهذه شواهد إقليمية على استغلال الفيروس لتنفيسات محلية، ومثلها شواهد على مستوى العالم، تكاد تكون بين أغلبية الدول المتصارعة.

وكان يمكن التغاضي عن ذلك كله، لولا حدثان غيّرا طبيعة الاستخدام السياسي للفيروس، حينما سمّاه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الفيروس الصيني، متهماً بذلك الصين بأنها سبب في

وجوده أو بأنها سبب في نشره، بإخفائها المعلومات بشأن حقيقة المرض، وهذا ما أكّده اتهامه لاحقاً منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين، التي اتهم مسؤول بارز فيها أيضا الولايات المتحدة بنشر الفيروس في ووهان بواسطة الجيش الأميركي، فماذا يعني هذا الاتهام المتبادل؟

الاتهامات المتبادلة لا تغادر السياسة أبدا، فالولايات المتحدة حينما تتهم الصين تريد أن تحمّلها نتائج تفشي الفيروس عالمياً، ولهذا نتائج مستقبلية خطيرة، ولكن عدم سكوت الصين واتهامها أميركا فهذا يعني أنها تريد أن تفتح باب الجدل الذي لن ينتهي، وستكون له أطرافه المتشابكة. ولم يغب عن الصين استرجاع العام 2008، حينما انهار الاقتصاد العالمي بسبب انهيار سوق العقار الأميركي. إذاً هو اتهام باتهامين، ولكن ماذا وراء الأكمة؟ إنها المخاوف الأميركية من مقدرة الصين الرهيبة على ضبط إيقاع المرض والسيطرة عليه، بواسطة إمكانات تقنية مذهلة، استطاعت أن ترصد حركة الناس من خلال وجوههم ومعلوماتهم الشخصية، وخريطة تحرّكاتهم بواسطة ما عرف بال Big Data، أي منظومة البيانات الضخمة، والتي وضعت العالم وجهاً لوجه أمام الإمكانات الصينية الذكية، والتي قد تترجم على أرض الواقع بسيطرةٍ لا متناهية على سلوك البشر.

ولكن ما الذي يزعج الولايات المتحدة هنا، طالما أن الحدث داخل الصين؟ بالتأكيد، سيذهب بعضهم إلى أن الرغبة الأميركية في تدمير قدرات الصين هي السبب، قد يكون ذلك في جزء منه صحيحا، ولكن الاعتقاد الذي تكوّن لدى بعضهم، خصوصا بعد تحذيرات ساسة أميركيين عديدين، من أن الخوف من تراجع الولايات المتحدة أمام إمكانات التكنولوجيا الصينية، خصوصاً بعد فشل الولايات المتحدة في معركتها ضد هواوي، وجيلها الخامس الذي يعتبر بموازاة الثورة الصناعية، وفشلها أيضاً في إقناع حلفائها بعدم تبنّي هذه التقنية التي إن حصلت سوف تنهي الاحتكار الأميركي عصر التقنية، وستهدد ما تعتبره الولايات المتحدة الأمن الاستراتيجي لها، لأن الشبكات الناقلة في دول الحلفاء ستكون صينية، وهذا سوف يؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى تراجع القوة الأميركية بعد أن تراجعت قوتها الناعمة، بسبب أفق ضيق لإدارات متلاحقة.

وعلى الرغم من تطمينات عالم السياسة والدبلوماسي الأميركي، جوزيف ناي، أن الصين لا تمتلك القدرة لأن تكون قوة قائدة، بسبب مشكلات كبرى تعاني منها، ومن أهمها أن مجتمعها يشيخ، ما سيزيد من كلفة الرعاية الاجتماعية، وأن اقتصادها بني على نمط ماوي من الاكتفاء الذاتي، ويعتمد فقط على الصادرات، الأمر الذي يجعله رهينةً لبقاء الآخرين أقوياء قادرين على الاستهلاك. وهنا تكون الولايات المتحدة والغرب معنيين. يضاف إلى ذلك غياب أي شكل للإصلاحات الداخلية، سواء للقضاء أو تبعية الشركات للدولة، أو تغيير طريقة الحصول على السكن، أو الفصل بين الحزب الشيوعي والدولة. وبحسب ناي أيضاً، ربما أصبحت الصين ضحية نجاحاتها، فالدولة أصبحت مجتمعاً من الطبقة الوسطى، الطبقة النشطة سياسياً، والتي لن يلائمها أبداً منطق النخبة الحاكمة، والتي لا ترى في أي إصلاح إلا تعزيزاً لدور الحزب الشيوعي، وهذا ما لا تحتاجه الصين، عدا عن أن قمع الحريات والأقليات العرقية يحدّ من جاذبية الصين، ويحد قوتها الناعمة، وكذلك رغبتها في العودة إلى العظمة العالمية.

تتخذ الصين التي تبدو مثل رجل الأعمال الباحث عن المكاسب موقفاً سلبياً من جميع القضايا

الخارجية، وتنتظر مواقف الدول الأخرى لتحدد موقفها، فهي أبداً لم تتصدر مشهد الدبلوماسية الدولية فاعلا رئيسيا، على الرغم من أن سياستها تتسم بالحدة والغضب، عندما تتعلق النقاشات بقضاياها الداخلية، مثل قضية التبت، وإقليم سينجيانغ ذي الأقلية المسلمة من الإيغور. وأيضاً حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فيها، أو النزاعات الإقليمية البحرية في المياه المحيطة بها، تلك أمور لا تسمح الصين لأحد بالاقتراب منها إلا وتثور ثائرتها. وعلى الرغم من أن الصين فاعل كوني أكثر منها قوة عظمى، فإن القناعة تتعزّز لدى الولايات المتحدة أن زعامتها العالمية مهدّدة بأن تزعزعها الصين، وربما تنهيها. ويدلل المتشائمون الأميركان على ذلك بخطواتٍ صينية متتالية، لا تقتصر فقط على امتلاك ناصية الذكاء الاصطناعي والتطور التقني المذهل، ولكن سعي الصين إلى إنشاء بنك آسيوي تديره هي، لإنهاء احتكار البنك الدولي، وأيضاً احتكار الصين 95% من المعادن الاستراتيجية النادرة، والتي لا بديل لها في الصناعات التقنية الحديثة، وبدء الصين استخدام قوتها الناعمة بمد جسور التاريخ إلى المستقبل، بواسطة طريق الحرير، لتقول للجميع إن الصين تريد مغادرة كتب التاريخ إلى مستقبل الأمم، وتدخل إلى ذلك من باب شراكة الماضي، لتحولها إلى شراكة المستقبل.

وكما يقول أمين معلوف، "الغرب في مأزق، ليس لأن حضارته أمست مقصرة عن حضارات الآخرين، بل لأن الآخرين تبنوا حضارته، فحرموه مما كان يشكل نوعيته وتفوقه". ولكن الصين اقتصر تبنّيها على النموذج التقني، ولم يتعدّه إلى العناصر الأخرى من النموذج، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالتجربة أخيرا مع فيروس كورونا أنتجت نموذجاً صينياً محكوماً بقوة التكنولوجيا، يتحكّم من خلال الوجوه والشيفرات الإلكترونية بحركة المجتمع وطريقة إدارته مركزياً، ما ينهي أي أمل بنهاية التاريخ عند حدود الديمقراطية الغربية كما تنبأ فوكوياما، فهذا النموذج الصيني متقن الضبط سيكون بصيص النور لثلثي سكان العالم الذين يبحثون عن نموذجٍ يغيب أي مشاركة للمجتمعات في صناعة القرار، ولتتخلص من الصداع المزمن الذي يسبّبه الغرب في حديثه عن الديمقراطية. إذاً، تنتج الصين نموذجاً جذاباً سيتشكل بموجبه محور جديد من الرافضين، ولكن هذه المرّة ليس فقط كما كان النموذج السوفييتي، والذي تميز بالفقر والحرمان، بل بنموذج متخم بالرفاهية.

إذن، سيواجه الآن مشروع الغرب المختنق بمأزقه الداخلي تحدّياً وجودياً من الخارج. يستخدم هذا التحدي كل أدوات الغرب باستثناء ديمقراطيته، فهل سيستسلم أم يبدأ الحرب؟ القصة بدأت الآن، فهل تصمد الصين أم سيكون مصير الاتحاد السوفييتي ماثلاً في مستقبلٍ قد يطول أو يقصر، حسب صمود كل طرف؟ ويمتلك الغرب كل أدواته السابقة التي هزمت المنافس السابق، فهل يجد الحافز للبدء؟ الأمور صعبة، ولكن الغرب دوماً كان شرساً وقاسياً، بالذات عندما يتعلق الأمر بوجوده.

الاتهامات المتبادلة لا تغادر السياسة أبدا، فالولايات المتحدة حينما تتهم الصين تريد أن تحمّلها نتائج تفشي الفيروس عالمياً، ولهذا نتائج مستقبلية خطيرة، ولكن عدم سكوت الصين واتهامها أميركا فهذا يعني أنها تريد أن تفتح باب الجدل الذي لن ينتهي، وستكون له أطرافه المتشابكة. ولم يغب عن الصين استرجاع العام 2008، حينما انهار الاقتصاد العالمي بسبب انهيار سوق العقار الأميركي. إذاً هو اتهام باتهامين، ولكن ماذا وراء الأكمة؟ إنها المخاوف الأميركية من مقدرة الصين الرهيبة على ضبط إيقاع المرض والسيطرة عليه، بواسطة إمكانات تقنية مذهلة، استطاعت أن ترصد حركة الناس من خلال وجوههم ومعلوماتهم الشخصية، وخريطة تحرّكاتهم بواسطة ما عرف بال Big Data، أي منظومة البيانات الضخمة، والتي وضعت العالم وجهاً لوجه أمام الإمكانات الصينية الذكية، والتي قد تترجم على أرض الواقع بسيطرةٍ لا متناهية على سلوك البشر.

ولكن ما الذي يزعج الولايات المتحدة هنا، طالما أن الحدث داخل الصين؟ بالتأكيد، سيذهب بعضهم إلى أن الرغبة الأميركية في تدمير قدرات الصين هي السبب، قد يكون ذلك في جزء منه صحيحا، ولكن الاعتقاد الذي تكوّن لدى بعضهم، خصوصا بعد تحذيرات ساسة أميركيين عديدين، من أن الخوف من تراجع الولايات المتحدة أمام إمكانات التكنولوجيا الصينية، خصوصاً بعد فشل الولايات المتحدة في معركتها ضد هواوي، وجيلها الخامس الذي يعتبر بموازاة الثورة الصناعية، وفشلها أيضاً في إقناع حلفائها بعدم تبنّي هذه التقنية التي إن حصلت سوف تنهي الاحتكار الأميركي عصر التقنية، وستهدد ما تعتبره الولايات المتحدة الأمن الاستراتيجي لها، لأن الشبكات الناقلة في دول الحلفاء ستكون صينية، وهذا سوف يؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى تراجع القوة الأميركية بعد أن تراجعت قوتها الناعمة، بسبب أفق ضيق لإدارات متلاحقة.

وعلى الرغم من تطمينات عالم السياسة والدبلوماسي الأميركي، جوزيف ناي، أن الصين لا تمتلك القدرة لأن تكون قوة قائدة، بسبب مشكلات كبرى تعاني منها، ومن أهمها أن مجتمعها يشيخ، ما سيزيد من كلفة الرعاية الاجتماعية، وأن اقتصادها بني على نمط ماوي من الاكتفاء الذاتي، ويعتمد فقط على الصادرات، الأمر الذي يجعله رهينةً لبقاء الآخرين أقوياء قادرين على الاستهلاك. وهنا تكون الولايات المتحدة والغرب معنيين. يضاف إلى ذلك غياب أي شكل للإصلاحات الداخلية، سواء للقضاء أو تبعية الشركات للدولة، أو تغيير طريقة الحصول على السكن، أو الفصل بين الحزب الشيوعي والدولة. وبحسب ناي أيضاً، ربما أصبحت الصين ضحية نجاحاتها، فالدولة أصبحت مجتمعاً من الطبقة الوسطى، الطبقة النشطة سياسياً، والتي لن يلائمها أبداً منطق النخبة الحاكمة، والتي لا ترى في أي إصلاح إلا تعزيزاً لدور الحزب الشيوعي، وهذا ما لا تحتاجه الصين، عدا عن أن قمع الحريات والأقليات العرقية يحدّ من جاذبية الصين، ويحد قوتها الناعمة، وكذلك رغبتها في العودة إلى العظمة العالمية.

تتخذ الصين التي تبدو مثل رجل الأعمال الباحث عن المكاسب موقفاً سلبياً من جميع القضايا

وكما يقول أمين معلوف، "الغرب في مأزق، ليس لأن حضارته أمست مقصرة عن حضارات الآخرين، بل لأن الآخرين تبنوا حضارته، فحرموه مما كان يشكل نوعيته وتفوقه". ولكن الصين اقتصر تبنّيها على النموذج التقني، ولم يتعدّه إلى العناصر الأخرى من النموذج، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالتجربة أخيرا مع فيروس كورونا أنتجت نموذجاً صينياً محكوماً بقوة التكنولوجيا، يتحكّم من خلال الوجوه والشيفرات الإلكترونية بحركة المجتمع وطريقة إدارته مركزياً، ما ينهي أي أمل بنهاية التاريخ عند حدود الديمقراطية الغربية كما تنبأ فوكوياما، فهذا النموذج الصيني متقن الضبط سيكون بصيص النور لثلثي سكان العالم الذين يبحثون عن نموذجٍ يغيب أي مشاركة للمجتمعات في صناعة القرار، ولتتخلص من الصداع المزمن الذي يسبّبه الغرب في حديثه عن الديمقراطية. إذاً، تنتج الصين نموذجاً جذاباً سيتشكل بموجبه محور جديد من الرافضين، ولكن هذه المرّة ليس فقط كما كان النموذج السوفييتي، والذي تميز بالفقر والحرمان، بل بنموذج متخم بالرفاهية.

إذن، سيواجه الآن مشروع الغرب المختنق بمأزقه الداخلي تحدّياً وجودياً من الخارج. يستخدم هذا التحدي كل أدوات الغرب باستثناء ديمقراطيته، فهل سيستسلم أم يبدأ الحرب؟ القصة بدأت الآن، فهل تصمد الصين أم سيكون مصير الاتحاد السوفييتي ماثلاً في مستقبلٍ قد يطول أو يقصر، حسب صمود كل طرف؟ ويمتلك الغرب كل أدواته السابقة التي هزمت المنافس السابق، فهل يجد الحافز للبدء؟ الأمور صعبة، ولكن الغرب دوماً كان شرساً وقاسياً، بالذات عندما يتعلق الأمر بوجوده.

مقالات أخرى

28 يوليو 2020

25 يونيو 2020

15 فبراير 2020