20 يوليو 2024

من أوجاع التعليم المصري

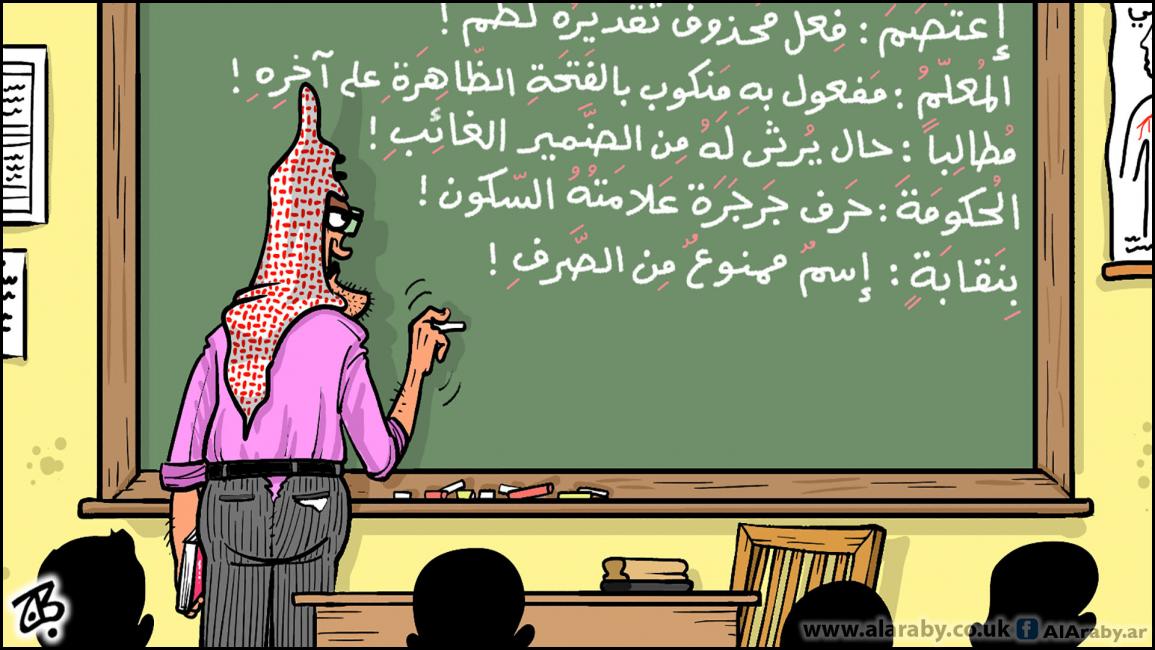

شهد الفضاء الإعلامي المصري أخيرا جدلا واسعا بين المؤيّدين والمعارضين لمنظومة تطوير التعليم الجديدة، لكن المُتفَق عليه من الجميع، بصورة صريحة أو ضمنية، أن التعليم المصري يعاني من مشكلاتٍ بنيوية، وهيكلية، تحتاج إلى إصلاح جذري، فقد صار يفتقد أبسط المقومات الأساسية السليمة، حتى وصفه شيخ التربويين المصريين، سعيد إسماعيل علي، بأنه أصبح "مُفسِداً، ومُهلِكاً، وأداة لتخريب الذهنية المصرية"، على حدّ تعبيره.

بيْد أن المنظومة الجديدة تغافلت عن غياب البنية الأساسية اللازمة، وركّزت على تطوير المناهج، وتوزيع الأجهزة اللوحية (التابلت) على التلاميذ الذين يعانون التكدّس الشديد في الفصول، حتى إنّ بعضهم لا يجد مقعداً يجلس عليه. والأدهى أنها لم تُعِر المُعلّم (العنصر الرئيسي الأهمّ في العملية التعليمية) من الاهتمام إلا لماماً، بالحديث عن برامج التدريب، من دون التطرّق لضرورة الارتقاء بوضع المعلّم مادياً، وتأهيله تربوياً ومعرفياً، نظراً لخطورة الدور الذي يلعبه في المنظومة التعليمية، فهو عمودها الأساسي الذي تقوم عليه، المنوط به تشكيل عقول التلاميذ في سني الدراسة الأولى.

تعرّض المبدع الراحل، أسامة أنور عكاشة، في رائعته "رحلة السيّد أبو العلا البشري"، إلى

كان من ضمن ما تعرّض له التدهور الكبير الذي حاق بمنظومة التعليم في مصر، عبر إبراز التناقض القيمي والموضوعي الهائل بين شخصيتي زكريا البشري، تأدية الراحل الكبير محمد توفيق، ومرتضى البشري، بأداء المُبدع الراحل محمد متولي، وهما شخصيتان من اللحم والدم تنتميان إلى الواقع، وليستا من الخيال، حيث مثّل الأول نموذج المُعلّم في الحقبة شبه الليبرالية، ومدى جودة تكوينه القيمي، والتربوي، والعلمي الرفيع، ورؤيته مهنته رسالةً، وليست مجرّد وظيفة للتكسّب، وما كان يحظى به المُعلِّم من وضع اجتماعي مرموق، انعكس على تقدير المجتمع له، فضلاً عن تقديره ذاته واعتداده بنفسه، واعتزازه الشديد بلقب "حضرة الناظر"، وقد كان (كان بكل أسى وأسف) هذا اللقب مهيباً، له رنين خاص، ويحظى بمكانةٍ رفيعةٍ في المجتمع المصري، في النصف الأول من القرن العشرين، وقد تُوّجت جهود زكريا البشري وتميّزه الوظيفي، بحصوله على "البكوية" من الملك فاروق، عندما كان طه حسين وزيراً للمعارف في حكومة مصطفى النحّاس الأخيرة، حيث رفع حسين شعاره الشهير "التعليم كالماء والهواء"، واستكمل مجّانيّته حتى المرحلة الثانوية، بعدما بدأها بالمرحلة الابتدائية، عندما كان الساعد الأيمن وزير المعارف في حكومة حزب الوفد عام 1943، نجيب الهلالي.

ويشار هنا إلى أن منظومة التعليم المصري، في النصف الأول من القرن العشرين، كانت على درجةٍ كبيرة من الجودة، وقد انعكس هذا على مستوى المُتعلّمين من حاملي الشهادات الدراسية، باختلاف درجاتها، ويكفي إلقاء نظرة على ذلك الجيل الرائع من المُبدعين الذين أثروا الحياة الفكرية، والثقافية، والأدبية، في مصر والعالم العربي في القرن العشرين، لنجد أن غالبيتهم تلقوا تعليمهم في تلك الحقبة.

أمّا مرتضى البشري فهو نموذج المُعلّم في حقبة ما بعد الانفتاح، بعدما تدهورت مكانته، وبدأت منظومة التعليم المصري رحلة التدهور والانهيار، مصحوبة بظهور ظواهر جديدة مثل المدارس الخاصّة، والدروس الخصوصية، حيث مثّل مرتضى جيل "المُدّرس الخصوصي" (جيل يختلف تماماً وكلياً عن جيل زكريا البشري) الذي لا همّ له إلا السعي وراء الربح، وقد رأى مهنته مجرّد وسيلةٍ للارتزاق، والإثراء المجرّد من أي قيمةٍ تربوية أو إنسانية، وقد انعكس هذا على تكوينه الشخصي والأخلاقي، بعدما صار شخصيةً انتهازيةً لا تعرف سوى لغة المادّة والمال.

وفي الجزء الثاني "أبو العلا 90"، أسّس مرتضى مركزاً للدروس الخصوصية بالشراكة مع

الشاهد هنا أن الاهتمام بجودة المعلّم ينعكس مباشرةً على المنظومة التعليمية، وأن لإصلاح التعليم خطوات محددّة، وسلّم من الأولويات، أجمع عليها الخبراء، في مقدمتها توفير الأعداد الكافية من المُعلِّمين المُؤهَّلين، وخفض كثافة الفصول الدراسية، ثمّ تأتي بعدها خطوة تطوير المناهج. أمّا صبّ الجهود والموارد المحدودة على توفير "التابلت" لتلاميذ يصل كثيرون منهم إلى المرحلة الإعدادية، وهم لا يجيدون القراءة والكتابة بشكل سليم، فهو أشبه بتلبيس ثيابٍ جديدة لجسد مُهترئ مُتهالِك. والطريف أنّ هذا يأتي في ظلّ نكث الحكومة التزامها الدستوري، بتخصيص نسبةٍ من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، فالأمر هنا يتجاوز إعادة اختراع العجلة إلى السير في عكس الاتجاه.