حيال مدوّنة الأنثروبولوجي التونسي المقيم في سويسرا منذر كيلاني (1948)، والتي تتضمّن اليوم عشرين مؤلّفاً بالفرنسية، نقف على مفارقة وهي أن عنواناً وحيداً من بينها وصل إلى العربية ("اختلاق الآخر"، 2015، ترجمة نور الدين العلوي)، إلى جانب عددٍ من مقالاته العلمية التي نقلها حسن بن سليمان. ألا يشير ذلك إلى نوع العلاقة التي تربط الثقافة العربية بأحد أكثر العلوم الإنسانية تنشّطاً في عالم اليوم؟

في حديثه إلى "العربي الجديد"، يؤكّد كيلاني أن هذه الوضعية لا تجعله يشعر بمظلومية تتعلّق بشخصه، لكنها تجعله يأسف على موقع المعرفة في مجتمعاتنا، يقول: "قلّة الاهتمام هذه نجد أثرها مع شريحة كبيرة من المشتغلين في المجالات الفكرية، بل يمكن الذهاب أبعد والقول إن هذه المجالات برمّتها يُدفع بها إلى الظل". وعن سبب هذا الوضع، يعتقد كيلاني أن "هذه المعارف طوّرت نزعة نقدية، وهي في سعي دائم لوضع الإصبع على مواطن الداء وكشف تناقضات الممارسات والخيارات".

هذه النزعة النقدية التي يتحدّث عنها كيلاني تتجلّى في أعماله، خصوصاً على مستوى إعادة قراءة المدوّنة الأنثربولوجية نفسها، مثل بحثه حول اكتشاف أميركا، والذي وضّح فيه أن ما اكتُشف إنما هو ما أراد الأوروبيّون اكتشافه وليس حقيقة القارّة الجديدة. وفي كتابه الأخير، يُظهر كيف أن الغربيّين الذين تحدّثوا عن أكلة لحوم البشر كانوا يُسقطون صورةً على السكّان الأصليّين، وأن العين المتفحّصة ستجد بأن المستعمرين كانوا هم أكلة لحوم البشر في الحقيقة.

حول هذه النزعة النقدية في كتاباته، يقول كيلاني: "منذ ستّينيات القرن الماضي، نشطت الأنثروبولوجيا في علمية النقد الذاتي، وقد أصبح ذلك تراثاً معرفياً لأي باحث أنثروبولوجي، وعليه بالتالي أن يكون نقدياً تجاه أدواته ومناهجه ونظرته إلى المواضيع التي يدرسها، وإلى تاريخ المجال الذي يشتغل فيه". يشير هنا إلى كتابه "الكونية الأميركية وضواحي الإنسانية"، والذي أثبت فيه أن "الخطاب الذي يتحدّث عن الحضارة والديمقراطية يستند إلى وجهة نظر خاصّة ومحدودة، ثم يجري تعميمها باعتبارها كونية".

يتابع بالقول: "هكذا نفهم أن هذا النوع من الخطاب الذي تنتجه الأنثروبولوجيا، وغيرها من المعارف لا يمكن أن يكون كونياً إلّا إذا ساهمت كل المجتمعات في الأنثروبولوجيا، أي أن تشارك في بناء الكوني". ينبّه كيلاني إلى أنه "لا ينبغي أن ننتقل من أنثروبولوجيا من المركز إلى الأطراف إلى وضعية معاكسة تماماً، وإنما أن نقيم حالة ذهاب وإياب دائم".

يربط ذلك بمسيرته العلمية، فيقول: "هذا ما حاولت أن أكوّنه كباحث، وقد استندت على خصوصيات تجربتي الشخصية، فأنا تونسي أي أنني من الأطراف بحكم الأصل، وأنا من المركز بحكم التكوين المعرفي، وأعتقد أن هذه ميزة في الأنثروبولوجيا اليوم؛ فلم يعد ممكناً إنتاج معرفة انطلاقاً من رؤية أحادية ثابتة".

يضيف: "بشكل عام، أنطلق من فهم للأنثربولوجيا باعتبارها محاولة لدراسة المجتمعات في تنوّعها، وهذا البحث في التنوّع يقود إلى التعرّف على المشترك، وتلك هي المسافة التي ينبغي أن تقطعها الأنثروبولوجيا في كل مرّة: من الخاص إلى الشامل، كما في عنوان أحد أعمالي".

يضيف: "بشكل عام، أنطلق من فهم للأنثربولوجيا باعتبارها محاولة لدراسة المجتمعات في تنوّعها، وهذا البحث في التنوّع يقود إلى التعرّف على المشترك، وتلك هي المسافة التي ينبغي أن تقطعها الأنثروبولوجيا في كل مرّة: من الخاص إلى الشامل، كما في عنوان أحد أعمالي".

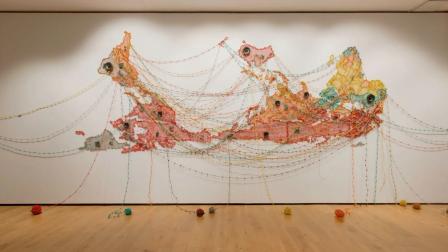

نقاط كثيرة في الكوكب تربط بينها مسيرة الباحث التونسي، حيث انتقل ضمن اشتغالاته الميدانية بين "بورابورا" (غينيا الجديدة في قارة أوقيانوسيا) إلى "طقوس السفينة الميلانيزية" (إندونيسيا)، إلى "صور الريف في منطقة الألب السويسرية" أو "فرنسا والحجاب الإسلامي: الكونية والمقاربة والتراتب"، مروراً بدراسة عن "الماء والعروش في واحة قصر قفصة" (تونس)، إضافة إلى أبحاث تتعلّق بظواهر عامّة، مثل جنون البقر، وهو بحث أفضت مخرجاته إلى انتقاد النظام الاقتصادي العالمي والعلاقة التي يعقدها البشر مع الآلة والحيوان. هنا يشير كيلاني إلى أن بعض النتائج تثبت أن الأنثروبولوجيا يمكن أن تكون نقداً للحداثة نفسها، أي أنها انتقلت خلال قرابة قرنين من موضوع "البدائي" إلى فهم الحداثة.

يتضمّن هذا القول إشارة تاريخية إلى الأدوار التي مارستها الأنثروبولوجيا، خصوصاً في العصور الكولونالية، وهو ما يدعونا للتساؤل عن موقف الأنثروبولوجي غير الغربي من الصورة السلبية التي باتت تتلبّس بمجال اختصاصه. يقول كيلاني: "صحيح أنه قد جرى انتقاد الأنثروبولوجيا باعتبارها كولونيالية، ولكن الأمر نفسه ينطبق على كل العلوم الإنسانية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نقد الأنثروبولوجيا انطلق من داخلها، وللمفارقة فقد بدأ من المركز تحديداً".

ربما تجعلنا الميادين المتنوّعة التي اشتغل عليها كيلاني، وأيضاً ذلك النقد الذي وجّهه للنصوص والتمثلات المؤسسة للأنثروبولوجيا، نتساءل إن كان هذا المنجز ممكناً من نقطة خارج المركز. يرى صاحب "اختلاق الآخر" أنه "علينا أن نمارس الأنثروبولوجيا من كل النقاط، وهذا هو السبيل لكسر فكرة المركز ذاتها".

يستدرك هنا فيقول: "ربما على المستوى الميداني لن تكون هناك نفس الفرص المتاحة للتحرُّك صوب جنوب أميركا أو وسط أفريقيا لو لم يكن الباحث في المركز، لكن ذلك أمرٌ لا يتعلّق بالأنثروبولوجيا أو بالمعرفة تحديداً، بل بموازين قوى العالم بشكل عام، فلو نظرنا مثلاً إلى السياحة سنجد أنها على مقاس المواطن الغربي، أما مواطن بلدان الأطراف فهو مقيّد بأكثر من عائق، بداية من صعوبة التنقل مادياً وصولاً إلى إجراءات السفر من تأشيرات وتوفّر خطوط تربط نقطين من الأطراف".

الأخطر من كل ذلك، بحسب كيلاني، هو أن بلدان الأطرف هي التي تتخلّى، في حالات كثيرة، على المساهمة في إنتاج المعرفة إذ يجري التفريط حتى في ما هو متاح وممكن. في هذا السياق، يشير إلى أن هناك اليوم دعوة من الغرب لتطوير أنثروبولوجيا غير مركزية، فكم هي نسبة التجاوب أو حجم الاستعداد لذلك؟

تمثّل تونس بلداً يقع خارج "مركز" الإنتاج المعرفي العالمي، فكيف يرى صاحب "من أجل كونية نقدية" واقع الأنثروبولوجيا في بلده؟ بشكل صريح، يعتبر كيلاني أنه من الصعب الحديث عن أنثروبولوجيا في تونس رغم الجهد الذاتي الذي يبذله الباحثون، حيث يعتبر أن "علم الإنسان" لم يحظ بإرادة حقيقية للتأسيس، وربما لا يوجد وعي بجدواه.

تمثّل تونس بلداً يقع خارج "مركز" الإنتاج المعرفي العالمي، فكيف يرى صاحب "من أجل كونية نقدية" واقع الأنثروبولوجيا في بلده؟ بشكل صريح، يعتبر كيلاني أنه من الصعب الحديث عن أنثروبولوجيا في تونس رغم الجهد الذاتي الذي يبذله الباحثون، حيث يعتبر أن "علم الإنسان" لم يحظ بإرادة حقيقية للتأسيس، وربما لا يوجد وعي بجدواه.

يشير هنا إلى خطأ وقعت فيه الجامعة التونسية، وربما العربية بشكل عام، وهو اعتبار الأنثربولوجيا علماً هامشياً، في الوقت الذي جرى فيه الاهتمام على نحو ما بعلم الاجتماع، في إطار سُمعة هذا الأخير بكونه "علم الحداثة"، حتى أن ما تحقّق للأنثربولوجيا في تونس كان معظمه من جهود باحثين تخصّصهم الأصلي في علم الاجتماع.

هذه الوضعية، تدعونا بحسب كيلاني إلى النظر بشكل أوسع في الظروف الموضوعية التي سمحت بظهور العلوم الإنسانية في الغرب. يُرجع ذلك إلى انهيار نماذج الوصاية والكهنوت السياسي والديني، يقول: "لا يمكن للعلوم الاجتماعية أن تزدهر إلّا في مجتمع مفتوح، بحسب مصطلح كارل بوبر، فهي في النهاية فضاء لتبادل وتداول الأفكار ونقد متواصل للذات والآخر، وكل هذا غير ممكن في مجتمع واقع تحت وصايات عدة ولا نجد فيه أريحية في إدارة الاختلاف".

يقود هذا التحليل كيلاني إلى تذكّر بداياته كباحث، حيث يشير إلى أنه يجد في تونس تنوّعاً حضارياً يجعل منها بيئة قابلة للبحث الأنثربولوجي، بل إن تونس تُشكّل في نظره "دعوةً لممارسة الأنثروبولوجيا"، لكن مقابل ذلك، هناك نظام سياسي واجتماعي لا يتيح نماء هذا الشكل من المعرفة، وهو ما جعله يفكّر في مواصلة الدراسة في أوروبا.

يقول: "صادف أنني عشت في شبابي ثورة 1968 الطلابية، وقد تزامن ذلك مع حدوث قطيعة ذات خلفيات سياسية مع تونس، ما جعلني أبتعد لفترة من الزمن". يضيف: "لكني في وقت من الأوقات، قررت استرجاع هويّتي التونسية، وقد فعلت ذلك من خلال الأنثروبولوجيا؛ حيث خصّصت دراسةً حول قصر قفصة، وفي فترة لاحقة اشتغلت على ثورة 2011 أنثروبولوجياً". بشيء من الدعابة، يشير كيلاني إلى مفارقة، وهو أنه يشعر في كثير من الأحيان أن فهم مجتمعات بعيدة، في أقصى شرق آسيا أو في أوقيانوسيا، أسهل من فهم مجتمع نعتقد أننا نملك كل ما نحتاجه لسبر أغواره.

يعتبر الباحث التونسي أن أحد شروط إنتاج أنثروبولوجيا حديثة ومثمرة هو التخلّص من وهم الموضوعية، والتي يعتبرها "أشبه بصنم في العلوم الانسانية"، حيث أنه "يجري تصوُّر باحث - مثال يكون بلا أصل ولا جنس ولا موقع اجتماعي، وهذا غير ممكن، بل على العكس تؤثّر كل هذه العناصر في البحث".

من هنا يدعو كيلاني إلى مزيد من الاعتراف بالبعد الذاتي في البحث الأنثروبولوجي. يقول: "حين أنظر إلى مساري مثلاً، أجد أنه لا يمكن إلّا أن يكون لتونسي ذي ثقافة فرنسية ومقيم في سويسرا. أعتقد أن الأنثروبولوجيا هي في النهاية إجابة عن سؤال "من أنا؟" حتى لو لم يطرحه الباحث بصريح العبارة"، مشيراً، في نهاية حديثه إلى "العربي الجديد"، أنه يعمل على تطوير التصريح بهذا الجانب الذاتي في أعماله القادمة وصولاً إلى كتابة "سيرة ذاتية فكرية" داخل إطار الخطاب الأنثروبولوجي.