10 ابريل 2019

مصر.. حصاد حقول الدم

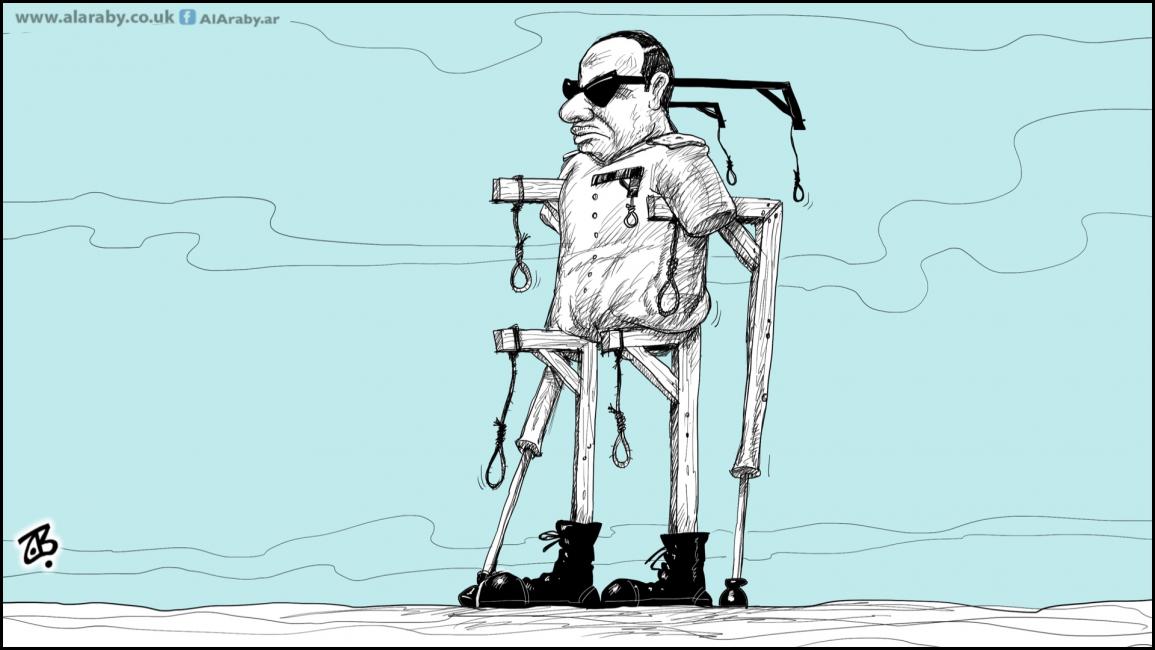

لم تعد سماء مصر تمطر إلّا دماً منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي بانقلابه المشؤوم وإطلاقه العنان للعنف الفجّ. وقد يكون، في كامل اعتقاده، أنّه يتحكّم في الأقدار أيضاً، مثل فرعون موسى الذي كان يعتمد، في سياسة شعبه، على حلمه الذي يصوّر له زوال ملكه، فيقتل الآلاف لمجرّد رؤيةٍ رآها. وعندما قيل للسيسي مثل ما قيل لفرعون: أفنيت الناس وقطعت النسل؛ أمر أن يُقتل الشبان شهراً، ويستحيوا شهراً آخر.

لم يكن السيسي بحاجةٍ إلى كل شلالات الدماء، ليثبت مدى سيطرته على مفاصل الدولة، وأنّ قبضته هي الأقوى في تاريخ مصر، سواء أكانت قوة حقيقية أو متوهمة، يستطيع بها القضاء على كل من يعارضه بدون دليل مادي، أو باعترافٍ يُنتزع تحت وطأة التعذيب والعنف النفسي وجلسات الموت البطيء، فقد جاء منقلباً على الدستور، وواصل في تنفيذ جرائمه التي تجاوز بها كل ما يمكن تخيّله من تجبّر ووحشية. ولإثبات طغيانه، لم يكن بحاجةٍ إلى هبّةٍ شعبيةٍ عنيفةٍ، تسري نسائمها من جنوب الوادي مع النيل، ليستيقظ شعب مصر، ينفض عنه غبار القهر والذل، بعد أن كان مفجرّ الثورات، فالقوة في عالم اليوم لا تستلزم شجاعة ولا شرفاً، يمكن اكتسابها بتوالي الظلم والتواطؤ الدولي.

منذ مجيئه، نصب السيسي أعواد المشانق لكل من يعارض انقلابه، مستهدفاً بشكلٍّ أخص

الشباب الغضّ. وهؤلاء في رأيه لا يكفي إعدام واحد أو اثنين منهم ليتعظ على الأقل غيرُهم، فرأى ألّا بد من تنفيذ حكم الإعدام بالجملة، فلا وقت لديه لاختبار التأثير البطيء والمتباعد. فالإعدامات الجماعية كافيةٌ لإحداث صدمةٍ تشلّ التفكير، وتفقد الناس الثقة في أنفسهم، ومقدرتهم على التغيير. خلال فبراير/ شباط الماضي، أعدم نظام السيسي ستة شباب في قضيتين عرفتا بـ"أحداث كرداسة" و"قتل ابن المستشار". لم ينته الشهر حتى نُفّذت أحكام إعدام أخرى على تسعة شباب، بعد أن اتهمهم النظام بقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، في 29 يونيو/ حزيران 2015. لا لشيء إلّا لأنّهم قالوا لا للانقلاب، فمعارضتهم، في عُرف النظام، جريمة أمن وطني، وفي دين القاضي والمفتي كفرٌ بواح، فلأي ملةٍ وأي دين تُنسب هذه الأحكام؟

لم تقصّر الأصنام المصنوعة لتنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من التصفيات، في أداء عملها، بل جاءت بأكثر مما كان يُرجى منها. ولكن لأنّ السيسي لا يستطيع العيش مع احتمال مجيء قاضٍ عادل، مولودٍ من ليالي الظلم الحالكة، فقد كلّف زبانية النظام بأن يؤسّسوا ما يزين هذا الطغيان ويسوّغ الباطل. ويستلزم هذا الأمر مرور المتقدّمين إلى العمل في القضاء والنيابة العامة بعمليات فرز أمني، من خلال دورات تأهيل في الأكاديمية الوطنية، حتى يتم فحص انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، وفقاً لمعايير أمنية صارمة. وتطوّرت هذه الخطوات، التي انفردت بنشر معلومات عنها "العربي الجديد" منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى المضي نحو مزيدٍ من إجراء التعديلات الدستورية التي تنصّب السيسي رئيساً للسلطة القضائية، في تجاوزٍ خطير لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ذهب مع أول رياح اقتلاع الديمقراطية من جذورها في يوليو/ تموز 2013.

يقوم مشروع الدولة المصرية الحالي على عمل الجميع تحت صولجان الحاكم. القضاء أداة لأحكام تصفية المعارضين بانشاء دوائر قضائية عرفت بـ"دوائر الإرهاب". والشرطة والجيش والأمن لترهيب الشعب المصري، بكل ما أوتوا من قوة. وبالطبع، الإعلام لتزيين الظلم والتطبيل للنظام وصناعة الأعداء ومحاربتهم. وما الإعدامات المتوالية إلّا محاولة بائسة من النظام الانقلابي أنّه ماضٍ في إحكام قبضته، وأن لا أمل أو مجرّد خيال بأن تتجدّد ثورة 25 يناير، أو تتصاعد أصواتٌ محتجةٌ من باب أضعف الإيمان. وليست هذه الرسائل الدموية للشعب المغلوب على أمره وحده، وإنّما للمعارضة المصرية التي، للغرابة، لم يُسمع لها صوت جاد من داخل مصر التي حوّلها السيسي إلى سجنٍ كبير، أو من فضاء الخارج.

وسط هذه الأجواء التي يختلط فيها الحزن بالسخط، شوهد تسجيل فيديو لانتحاب الأم المكلومة التي شهدت عند وداع ابنها، محمود الأحمدي، بعد إعدامه ومن على حافة قبره، أنّ ابنها تمنّى الشهادة ونالها. وهذا لا يعني أنّه كان بعيداً عن التشبّث بالحياة، ولا حريصاً عليها، إذ إنّ في جداله، المسجّل أيضاً، مع القاضي ومحاولاته دفع التهمة عنه، وعن زملائه، بحقيقة انتزاع اعترافه تحت التعذيب، رسالة إلى العالم أنّهم لم يُخلقوا ليموتوا بهذه الطريقة غير الإنسانية.

لم تفلح الفظائع التي ارتكبت منذ مجيء النظام الانقلابي معمّداً بدماء الأبرياء في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتصفيات السجون من دون محاكمات؛ في امتصاص صدمة هذه الإعدامات الجماعية. وهنا يستوي الشرق والغرب في رد الفعل تجاه هذه المشانق التي نُصبت لتنفيذ أحكام بمحاكماتٍ صوريةٍ، حتى يعجّل إعدام الشباب. وكذلك يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً في محاكماتٍ بعيدةٍ عن العدل، يتم فيها تفصيل الدستور، ليناسب مقاس الحُكم الذي يقرّره النظام لا القضاء، والسياسة لا القانون.

لم يأتِ السيسي بجديد في مسلسل إنكاره الممتد، حين حاول إخلاء مسؤوليته بقوله إن لا أحد

يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله. كما لم يكن صوته متسقاً، وهو يتحدّث عن الإرهاب، في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، بعد إعدام الشباب بأربعة أيام، وأمام عشرات من رؤساء وملوك دول عربية وأوروبية. ومن فرط الحرص على محاولات التأكيد على هذه الحجة، بدأ هبوب رياح جديدة تستشعر جروح خناجر الإرهاب الحقيقي، وارتدادها إلى أعماق الشعب المصري، بل إلى صدر الوطن، إذ كيف يتحدّث عن الإرهاب من يمارسه محروساً بقوة القانون ورجاله.

لا يُتوقّع أن تكون قد انطلت على المجتمع الدولي خدعة العدل بالحكم القضائي الجائر الذي سلب هؤلاء الشباب كرامتهم وإنسانيتهم المكفولة في كل الشرائع والقوانين، ولكنّه التغاضي المعهود، فهذه الدول الصامتة، وبكيلها المطفّف للمواقف والمبادئ، لم تعلن حتى عن إدانة بروتوكولية في شكل قلقٍ لزج، وجاءت إلى المؤتمر في الموعد من دون انسحاب أو اعتراض على ما يدور في الدولة المضيفة، فهي تريد مكافحة الإرهاب، من دون أن تخسر دعايتها الديمقراطية المنادية بحقوق الإنسان، وعلى النظام المصري أن يشرعن سلوك الدولة، حسب ما تقتضيه تدابيره الأمنية، ليحتفظ بامتياز المطالبة بسلطاتٍ لامحدودة، لتبرير سياسته. ولعل هذه الواقعية المجسّدة لفرض فزّاعة الإرهاب على المشهد الدولي قد أصبحت اليوم غطاءً أيديولوجياً لنظام السيسي، مثل غيره، به يبرّر شرعية وجوده، ويضع الدول الغربية بين خيارين، الدكتاتورية أو الإرهاب. ومن هنا، ربما تستطيب هذه الدول حكمه، وتمدّ له حبال المشانق لإطلاق يده لمزيد من العنف العدمي، الخاسر الأكبر فيه هو الشعب المصري، وحلمه في التغيير.

وعند هذه النقطة، تتخلى الدول الغربية، معاقل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، عن

دورها، لتقوم به نيابة عنها المنظمات الحقوقية، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي أكدّت أنّ أحكام الإعدام تُنفذ في مصر بشكل مرعب، ونادت المجتمع الدولي للتدخل في هذه القضية، وألا يقف صامتاً أمام هذه الإعدامات. أو كمطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش بعدم تنفيذ حكم الإعدام الذي يستنفذ فرص تحقيق السلامة والعدالة، وطالبت بتجميد عقوبة الإعدام فوراً وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية، للوفاء بالمعايير الدولية.

قد تصبح إعدامات نظام السيسي المتوالية علامةً فارقةً في تاريخ مصر السياسي، ومنعطفاً يُضاف إلى ما سبقه من أحداثٍ يتم تناولها وروايتها بكثير من التحليل، ذلك أنّ وصمة سوداء جديدة تضاف إلى سجّل جرائم الديكتاتوريات تسري مع حرارة الدم وحرقته وسيلانه كما يسيل الماء. ففي مصر الآن "دمٌ فاض عن حاجة الاسم إلى هوية، وحاجة الهوية إلى اسم"، كما دوزن محمود درويش أحزان الأمة "في حضرة الغياب".

لم يكن السيسي بحاجةٍ إلى كل شلالات الدماء، ليثبت مدى سيطرته على مفاصل الدولة، وأنّ قبضته هي الأقوى في تاريخ مصر، سواء أكانت قوة حقيقية أو متوهمة، يستطيع بها القضاء على كل من يعارضه بدون دليل مادي، أو باعترافٍ يُنتزع تحت وطأة التعذيب والعنف النفسي وجلسات الموت البطيء، فقد جاء منقلباً على الدستور، وواصل في تنفيذ جرائمه التي تجاوز بها كل ما يمكن تخيّله من تجبّر ووحشية. ولإثبات طغيانه، لم يكن بحاجةٍ إلى هبّةٍ شعبيةٍ عنيفةٍ، تسري نسائمها من جنوب الوادي مع النيل، ليستيقظ شعب مصر، ينفض عنه غبار القهر والذل، بعد أن كان مفجرّ الثورات، فالقوة في عالم اليوم لا تستلزم شجاعة ولا شرفاً، يمكن اكتسابها بتوالي الظلم والتواطؤ الدولي.

منذ مجيئه، نصب السيسي أعواد المشانق لكل من يعارض انقلابه، مستهدفاً بشكلٍّ أخص

لم تقصّر الأصنام المصنوعة لتنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من التصفيات، في أداء عملها، بل جاءت بأكثر مما كان يُرجى منها. ولكن لأنّ السيسي لا يستطيع العيش مع احتمال مجيء قاضٍ عادل، مولودٍ من ليالي الظلم الحالكة، فقد كلّف زبانية النظام بأن يؤسّسوا ما يزين هذا الطغيان ويسوّغ الباطل. ويستلزم هذا الأمر مرور المتقدّمين إلى العمل في القضاء والنيابة العامة بعمليات فرز أمني، من خلال دورات تأهيل في الأكاديمية الوطنية، حتى يتم فحص انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية، وفقاً لمعايير أمنية صارمة. وتطوّرت هذه الخطوات، التي انفردت بنشر معلومات عنها "العربي الجديد" منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى المضي نحو مزيدٍ من إجراء التعديلات الدستورية التي تنصّب السيسي رئيساً للسلطة القضائية، في تجاوزٍ خطير لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ذهب مع أول رياح اقتلاع الديمقراطية من جذورها في يوليو/ تموز 2013.

يقوم مشروع الدولة المصرية الحالي على عمل الجميع تحت صولجان الحاكم. القضاء أداة لأحكام تصفية المعارضين بانشاء دوائر قضائية عرفت بـ"دوائر الإرهاب". والشرطة والجيش والأمن لترهيب الشعب المصري، بكل ما أوتوا من قوة. وبالطبع، الإعلام لتزيين الظلم والتطبيل للنظام وصناعة الأعداء ومحاربتهم. وما الإعدامات المتوالية إلّا محاولة بائسة من النظام الانقلابي أنّه ماضٍ في إحكام قبضته، وأن لا أمل أو مجرّد خيال بأن تتجدّد ثورة 25 يناير، أو تتصاعد أصواتٌ محتجةٌ من باب أضعف الإيمان. وليست هذه الرسائل الدموية للشعب المغلوب على أمره وحده، وإنّما للمعارضة المصرية التي، للغرابة، لم يُسمع لها صوت جاد من داخل مصر التي حوّلها السيسي إلى سجنٍ كبير، أو من فضاء الخارج.

وسط هذه الأجواء التي يختلط فيها الحزن بالسخط، شوهد تسجيل فيديو لانتحاب الأم المكلومة التي شهدت عند وداع ابنها، محمود الأحمدي، بعد إعدامه ومن على حافة قبره، أنّ ابنها تمنّى الشهادة ونالها. وهذا لا يعني أنّه كان بعيداً عن التشبّث بالحياة، ولا حريصاً عليها، إذ إنّ في جداله، المسجّل أيضاً، مع القاضي ومحاولاته دفع التهمة عنه، وعن زملائه، بحقيقة انتزاع اعترافه تحت التعذيب، رسالة إلى العالم أنّهم لم يُخلقوا ليموتوا بهذه الطريقة غير الإنسانية.

لم تفلح الفظائع التي ارتكبت منذ مجيء النظام الانقلابي معمّداً بدماء الأبرياء في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وتصفيات السجون من دون محاكمات؛ في امتصاص صدمة هذه الإعدامات الجماعية. وهنا يستوي الشرق والغرب في رد الفعل تجاه هذه المشانق التي نُصبت لتنفيذ أحكام بمحاكماتٍ صوريةٍ، حتى يعجّل إعدام الشباب. وكذلك يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً في محاكماتٍ بعيدةٍ عن العدل، يتم فيها تفصيل الدستور، ليناسب مقاس الحُكم الذي يقرّره النظام لا القضاء، والسياسة لا القانون.

لم يأتِ السيسي بجديد في مسلسل إنكاره الممتد، حين حاول إخلاء مسؤوليته بقوله إن لا أحد

لا يُتوقّع أن تكون قد انطلت على المجتمع الدولي خدعة العدل بالحكم القضائي الجائر الذي سلب هؤلاء الشباب كرامتهم وإنسانيتهم المكفولة في كل الشرائع والقوانين، ولكنّه التغاضي المعهود، فهذه الدول الصامتة، وبكيلها المطفّف للمواقف والمبادئ، لم تعلن حتى عن إدانة بروتوكولية في شكل قلقٍ لزج، وجاءت إلى المؤتمر في الموعد من دون انسحاب أو اعتراض على ما يدور في الدولة المضيفة، فهي تريد مكافحة الإرهاب، من دون أن تخسر دعايتها الديمقراطية المنادية بحقوق الإنسان، وعلى النظام المصري أن يشرعن سلوك الدولة، حسب ما تقتضيه تدابيره الأمنية، ليحتفظ بامتياز المطالبة بسلطاتٍ لامحدودة، لتبرير سياسته. ولعل هذه الواقعية المجسّدة لفرض فزّاعة الإرهاب على المشهد الدولي قد أصبحت اليوم غطاءً أيديولوجياً لنظام السيسي، مثل غيره، به يبرّر شرعية وجوده، ويضع الدول الغربية بين خيارين، الدكتاتورية أو الإرهاب. ومن هنا، ربما تستطيب هذه الدول حكمه، وتمدّ له حبال المشانق لإطلاق يده لمزيد من العنف العدمي، الخاسر الأكبر فيه هو الشعب المصري، وحلمه في التغيير.

وعند هذه النقطة، تتخلى الدول الغربية، معاقل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، عن

قد تصبح إعدامات نظام السيسي المتوالية علامةً فارقةً في تاريخ مصر السياسي، ومنعطفاً يُضاف إلى ما سبقه من أحداثٍ يتم تناولها وروايتها بكثير من التحليل، ذلك أنّ وصمة سوداء جديدة تضاف إلى سجّل جرائم الديكتاتوريات تسري مع حرارة الدم وحرقته وسيلانه كما يسيل الماء. ففي مصر الآن "دمٌ فاض عن حاجة الاسم إلى هوية، وحاجة الهوية إلى اسم"، كما دوزن محمود درويش أحزان الأمة "في حضرة الغياب".