04 يونيو 2018

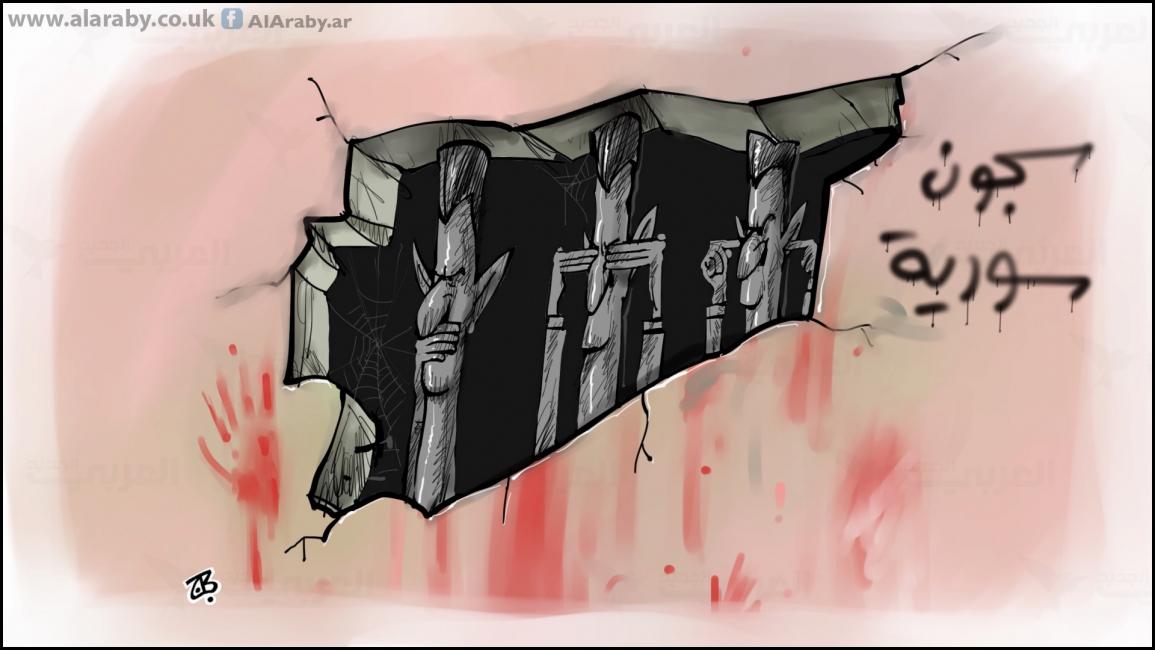

ماذا يبقى إذا نحن نسينا

تهزّني دوما العبارة التي يوردها ناج من معتقلات الأرجنتين، بعد غياب طال عقدا أمضاه في التعذيب، "الناجون لا ينسون أبدا".

وعلى الرغم من صعوبة أن تقرر من أين تبدأ، في الحديث عن جرح عميق في صدر سورية، عمره يتجاوز الأربعة عقود، إنه سجن تدمر، إلا أنني لا زلت أذكر اللحظات الأولى التي خلعوا عني فيها ملابسي، ورموني أرضا. أتلقى الضرب المبرح ساعات بعشرات السياط والكابلات التي فتكت بجسدي، ومزّقت لحمي الفتي، وأنا ابن السبعة عشر ربيعا، ووجهي ملتصق يسارُه بأرض إسمنتية، وعيناي تنظران إلى الجدار البعيد الذي كتب عليه بخط أسود غليظ "ستقف يوما في محكمة قاضيها رب العالمين".

وربما ذهب صوابي ساعتها. قتلهم صديقي خلدون صباغ، في الدقائق الأولى للتعذيب، من دون أن يطرف لهم جفن، وكيف هدّد مدير السجن العسكري يومها، الرائد فيصل غانم، العريف الذي قتل صديقنا، بحلاقة شعره إن هو ارتكب سخافةً كهذه مرة أخرى.

وخلال أشهر، تم سوقي إلى محكمة ميدانية (لا وجود فيها للمحامي أو لحق بالدفاع، أو للاستئناف، ولا حتى لأصول قانونية في إصدار الأحكام)، تحت إشراف رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، غازي كنعان (اغتاله النظام السوري أيضا) والرائد سليمان الخطيب، رئيس المحكمة الميدانية (توفي قبل أيام)، من كان لهما شرف إرسال آلاف الشباب الى حبل المشنقة عبر محاكمات أسبوعية، على مدى سنوات، تستغرق المحكمة الواحدة 90 دقيقة، يحاكم خلالها صوريا، 150 شابا، يحكم على معظمهم بالإعدام، وعادة تكون الأحكام جاهزة وموقعة.

من التضييق تخيل أن سجن تدمر الذي دخله ما ينوف عن خمسة وثلاثين ألف معتقل، ولم يخرج منهم أكثر من سبعة آلاف، على أكثر تقدير، أنه كان معتقلا لهؤلاء وحسب، فقد استطاع حافظ الأسد أن يعتقل الشعب السوري برمته عقودا.

وما يزال الرعب الذي صدّره هذا المعتقل، من ساحات التعذيب والقتل، يفعل فعله الموهن في الشعب السوري، على مختلف تكويناته، حتى ساعتنا هذه.

يفتخر وزير الدفاع السوري عقودا، مصطفى طلاس، في مذكّراته، بأنه كان يوقع، كل أسبوع، على إعدام ما يزيد عن 160 معتقلا سياسيا، كنت أراهم بأم عيني يعلقون على أعواد

المشانق، من ثقب صغير، في باب مهجعي، (مهجع 31) في الساحة السادسة التي كنا نسميها ساحة الإعدام، حيث تمت تصفية آلاف الشباب، والشيوخ السوريين، وبتوثيق بصري كان يسجله العقيد شمس، رئيس الشرطة العسكرية في سورية، والذي كان ينقله باليد إلى مكتب حافظ الأسد، ليستمتع بمشاهدة تصفية خصومه على أعواد المشانق.

تتردد في روحي آلاف القصص والمآسي والآلام التي لن تُمحى. .. قتل الأسد الأب، الشطر الأكبر للرأسمال الثقافي، والفكري والاجتماعي السوري، في هذا المعتقل الرهيب، وشرّد من بقوا، وأتمّ الابن مسيرة القتل والإبادة، بحق من بقوا، وهذا يفسر مدى فقر الشريحة المثقفة والمسيسة التي شردت، ولم تستطع بناء كيان بديل، يقود هذه الثورة المخذولة.

ولكن تبقى الحقيقة الرصينة، ثابتةً ثبات الشمس، أننا بقينا وسنبقى، وسيذهبون بخزيهم وعارهم وجريمتهم. وليس سقوط سجن تدمر، وافتضاح المسلخ البشري في سجن صيدنايا، إلا تأكيدا رمزيا لسقوط هذه الديكتاتوريات. ليس مهما من أسقطها، الأهم أنه مضى وستمضي معه علة وجوده، وسيسقط النظام الذي أمعن في قهر السوريين، وقتلهم وإذلالهم بآلة الخوف المدمرة.

أهم ما يعنيني من الثورة السورية أنها بدأت في ثقب جدار الخوف هذا، ولن يعود. ولا يمكن لقطار الذكريات أن يتئد، ولا للحكايات أن تنتهي، ولا سيما أن المذبحة مستمرة، والضحايا والشهود أحياء. ولكن كلما اختلطت مشاعر الألم والأسى بالغضب، تستوقفني كلمات رئيس البوسنة والهرسك الأسبق الراحل، علي عزت بيغوفيتش، في معتقله "لا كراهية لدي.. لكن لدي مرارة".

وعلى الرغم من صعوبة أن تقرر من أين تبدأ، في الحديث عن جرح عميق في صدر سورية، عمره يتجاوز الأربعة عقود، إنه سجن تدمر، إلا أنني لا زلت أذكر اللحظات الأولى التي خلعوا عني فيها ملابسي، ورموني أرضا. أتلقى الضرب المبرح ساعات بعشرات السياط والكابلات التي فتكت بجسدي، ومزّقت لحمي الفتي، وأنا ابن السبعة عشر ربيعا، ووجهي ملتصق يسارُه بأرض إسمنتية، وعيناي تنظران إلى الجدار البعيد الذي كتب عليه بخط أسود غليظ "ستقف يوما في محكمة قاضيها رب العالمين".

وربما ذهب صوابي ساعتها. قتلهم صديقي خلدون صباغ، في الدقائق الأولى للتعذيب، من دون أن يطرف لهم جفن، وكيف هدّد مدير السجن العسكري يومها، الرائد فيصل غانم، العريف الذي قتل صديقنا، بحلاقة شعره إن هو ارتكب سخافةً كهذه مرة أخرى.

وخلال أشهر، تم سوقي إلى محكمة ميدانية (لا وجود فيها للمحامي أو لحق بالدفاع، أو للاستئناف، ولا حتى لأصول قانونية في إصدار الأحكام)، تحت إشراف رئيس فرع الأمن العسكري في حمص، غازي كنعان (اغتاله النظام السوري أيضا) والرائد سليمان الخطيب، رئيس المحكمة الميدانية (توفي قبل أيام)، من كان لهما شرف إرسال آلاف الشباب الى حبل المشنقة عبر محاكمات أسبوعية، على مدى سنوات، تستغرق المحكمة الواحدة 90 دقيقة، يحاكم خلالها صوريا، 150 شابا، يحكم على معظمهم بالإعدام، وعادة تكون الأحكام جاهزة وموقعة.

من التضييق تخيل أن سجن تدمر الذي دخله ما ينوف عن خمسة وثلاثين ألف معتقل، ولم يخرج منهم أكثر من سبعة آلاف، على أكثر تقدير، أنه كان معتقلا لهؤلاء وحسب، فقد استطاع حافظ الأسد أن يعتقل الشعب السوري برمته عقودا.

وما يزال الرعب الذي صدّره هذا المعتقل، من ساحات التعذيب والقتل، يفعل فعله الموهن في الشعب السوري، على مختلف تكويناته، حتى ساعتنا هذه.

يفتخر وزير الدفاع السوري عقودا، مصطفى طلاس، في مذكّراته، بأنه كان يوقع، كل أسبوع، على إعدام ما يزيد عن 160 معتقلا سياسيا، كنت أراهم بأم عيني يعلقون على أعواد

تتردد في روحي آلاف القصص والمآسي والآلام التي لن تُمحى. .. قتل الأسد الأب، الشطر الأكبر للرأسمال الثقافي، والفكري والاجتماعي السوري، في هذا المعتقل الرهيب، وشرّد من بقوا، وأتمّ الابن مسيرة القتل والإبادة، بحق من بقوا، وهذا يفسر مدى فقر الشريحة المثقفة والمسيسة التي شردت، ولم تستطع بناء كيان بديل، يقود هذه الثورة المخذولة.

ولكن تبقى الحقيقة الرصينة، ثابتةً ثبات الشمس، أننا بقينا وسنبقى، وسيذهبون بخزيهم وعارهم وجريمتهم. وليس سقوط سجن تدمر، وافتضاح المسلخ البشري في سجن صيدنايا، إلا تأكيدا رمزيا لسقوط هذه الديكتاتوريات. ليس مهما من أسقطها، الأهم أنه مضى وستمضي معه علة وجوده، وسيسقط النظام الذي أمعن في قهر السوريين، وقتلهم وإذلالهم بآلة الخوف المدمرة.

أهم ما يعنيني من الثورة السورية أنها بدأت في ثقب جدار الخوف هذا، ولن يعود. ولا يمكن لقطار الذكريات أن يتئد، ولا للحكايات أن تنتهي، ولا سيما أن المذبحة مستمرة، والضحايا والشهود أحياء. ولكن كلما اختلطت مشاعر الألم والأسى بالغضب، تستوقفني كلمات رئيس البوسنة والهرسك الأسبق الراحل، علي عزت بيغوفيتش، في معتقله "لا كراهية لدي.. لكن لدي مرارة".

دلالات

مقالات أخرى

13 مايو 2018