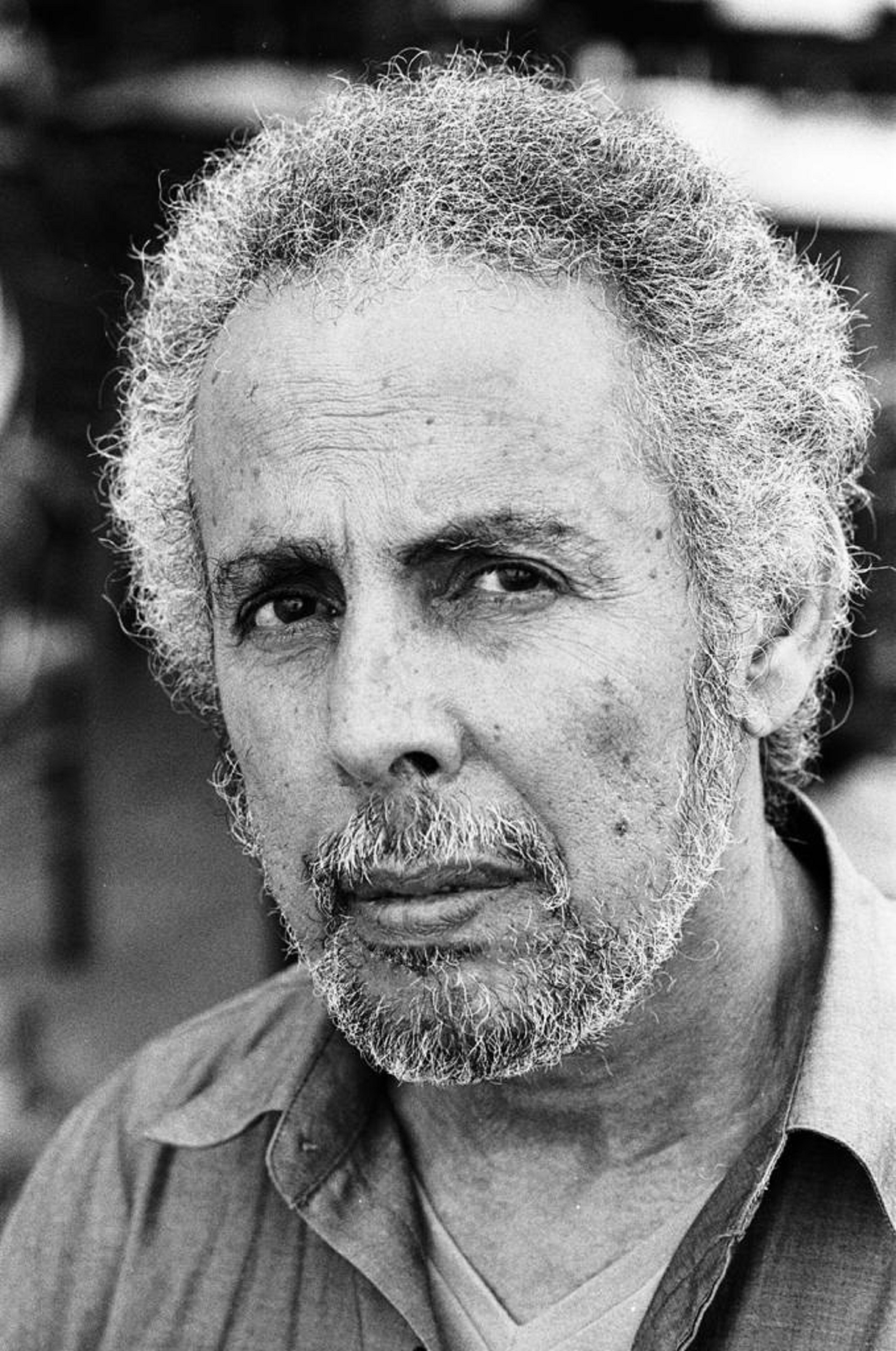

تعرّفت حقاً على فوزي كريم من خلال "ثياب الإمبراطور"، الكتاب الصادم الذي لم أجد ما ينبئ عنوانه عن محتواه مثله. كنت في تورنتو بكندا نهاية القرن الماضي، ووقع الكتاب في يدي صدفة، فقرأته في ليلتين باردتين.

قبل ذلك كان اسمه شبحياً عندي، قرأت له بضع قصائد متفرقة وبعض المقالات، غير أني لم أكن أعرفه حقاً، كنت، ككلّ الأدباء الذين خرجوا من محرقة صدام في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، مسكوناً بالترسيمة التي أشاعها الجهاز الثقافيّ البعثيّ عن أدب في الداخل وآخر في الخارج، كنتُ ملقّنَاً دون أن أدري بهوامات جعلتْ من بعض الأدباء في المركز وأقصت آخرين فجعلتهم أشباحاً.

فوزي سيتحدث مطوّلاً في حواراته عن هذا الأمر، كيف جُعل شبحاً لا في أعين العراقيين وحسب، بل في عيون المثقفين العرب كذلك، فمنذ بداية السبعينيات حيث أشاع نظام الحكم المهرجانَ الشعريَّ بديلاً عن الكتاب والمجلة، صار ذوو المنبر المرضيُّ عنهم والمدعوون من قبل الحكومة هم فرسان الشعر وأقصي من أقصي ممن يستشعر في نفسه كبرياء الشاعر وسموّ نفس الآدميّ السويّ.

بعد قراءتي "ثياب الإمبراطور" الذي هو هدم معرفيّ متواصل لشائعات ثقافية راسخة إلى حدّ أنها تبدو مسلّمات يقينية، انتهتْ عندي شبحيّة فوزي كريم، صار الرجل واضحاً إلى الحدّ الذي أصبح وحده القادر على أن يدلّني على الأشباح في ثقافتنا.

لم أتعرف عليه شاعراً إذن. لكنّ روح الشاعر كانت حاضرة في كتابه هذا وفي المقالات التي سأحرص على تتبعها وملاحقتها من صحيفة لأخرى ومن موقع لكتروني لآخر. كانتْ كل كتاباته تلك تكشف عن الغريب الذي فيه، عن الخارجيّ الذي يستبطنه، وعن الطفل البريء لكنْ العارف الذي يشير إلى الإمبراطور العاري بإصبعه الصغيرة.

تجرأت مرة واتصلتُ به. قلت له: كتابك غيّرني إلى الأبد، حدثته عن شبحية صورته لديّ. ثم اتصلتُ به مرة أخرى وسألته سؤالاً ساذجاً أضحكه، قلت له: قرأت لك مقالاً بعنوان "النثر كشّافُ العيوب" فهل الجملة لك أم للجاحظ؟ ضحك مستغرباً وقال: هي لي طبعاً، قلت له: أشعر لسبب ما أني قرأتها في بعض كتب الجاحظ، ثم قلت له: سأسرق الجملة وأجعلها عنواناً لإحدى مقالاتي فائذن لي بسرقتها! وكان فوزي كريم وعمله جوهر تلك المقالة.

كلّ نتاج فوزي كريم، النثريّ والشعريّ، مترابط بشكل يصعب فكّ عراه، اهتماماته الموسيقيّة التي أسفرتْ عن كتب في غاية الأهمية كانتْ مرفوعة إلى مصافّ الدليل على أفكاره عن ضرورة الموسيقى في الشعر لدرء الرطانة اللغوية أو ما يسميه بالانفعال العضليّ.

كما أن إشاراته المتكررة في مقالاته إلى معرفية الشعر الجوّانية صارت مادة لكتابه "القلب المفكر" الذي صدر السنة الماضية عن "المتوسط" بإيطاليا بعنوان فرعي "القصيدة تغنّي ولكنها تفكّر أيضاً"، وهو عنوان يجمع بإيجاز شتات كلّ ما ابتنى عليه التفكير الشعريّ لدى فوزي كريم، شغف بالغناء الكاشف عن براءة وطلاقة روح، واشتمال على لبّ معرفيّ فلسفيّ يتقشر عنه ذلك الغناء. عنوان كهذا يمكن أن يكون موجزاً لفوزي كريم نفسه: براءة الطفل الذي يفضح الأشباح.

كما أن إشاراته المتكررة في مقالاته إلى معرفية الشعر الجوّانية صارت مادة لكتابه "القلب المفكر" الذي صدر السنة الماضية عن "المتوسط" بإيطاليا بعنوان فرعي "القصيدة تغنّي ولكنها تفكّر أيضاً"، وهو عنوان يجمع بإيجاز شتات كلّ ما ابتنى عليه التفكير الشعريّ لدى فوزي كريم، شغف بالغناء الكاشف عن براءة وطلاقة روح، واشتمال على لبّ معرفيّ فلسفيّ يتقشر عنه ذلك الغناء. عنوان كهذا يمكن أن يكون موجزاً لفوزي كريم نفسه: براءة الطفل الذي يفضح الأشباح.

سمّى نفسه شاعراً تعبيرياً، تأثراً منه بالتعبيريّة في الرسم "الذي كان رابع اهتماماته الكبرى التي تضمّ إضافة له الموسيقى والنقد الثقافيّ والشعر طبعاً". تعبيريته التي استقاها من مواضع سقوط الشمس من بين أغصان الأشجار في لوحات مانيه ومونيه لن يكتشفها ناقد لشعره، سيضطرّ الشاعر إلى أن يدلّنا عليها، ففي بعض كتبه كما في كثير من مقالاته كان فوزي كريم يتلبّس دور الناقد لقصائده، يؤول جملة هنا ويردّ مفردة إلى جذرها المعرفيّ هناك ويتكلم عن ضرورة إيقاع هذه العبارة، وكانت كتاباته النقدية هذه إشارة هي الأخرى إلى الناقد العربيّ التقليديّ الشبحيّ الذي يخلف موعده في مناسبات كبرى، برغم حضوره الأكيد على منابر العطب والشائعات الثقافية.

منذ قرأته، كان أداؤه اللغويّ أوّل ما يصدم العين قبل الذهن، هذا التواشج الشفيف بين المعنى والعاطفة جعلني أتلمّس له آباء عظاماً كشوبنهور ونيتشه وكيركيغارد، أولئك الشعراء الذين تخلّل الشعر كلّ عبارة لديهم دون أن يحدّثوا أنفسهم في إنتاج شعر.

أدركت في ما بعد أن فوزي كان واعياً تماماً لما يفعله باللغة، في حوار أجراه معه الناقد حسن ناظم قال فوزي "تستهويني قراءة الفلاسفة الذين يكتبون داخل العواطف الشعرية والمخيلة الشعرية والذاكرة الشعرية. الشعراء العالميون الكبار جميعاً وعلى مرّ العصور، هم من هذا الطراز، هؤلاء الذين ترتفع مشاعرهم ومخيلتهم وذاكرتهم إلى أفق وتتحوّل فيه إلى متاهة للضياع أو بحيرة للغرق".

نحن نعرف كما كان فوزي كريم يعرف أنه أحد هؤلاء.

* شاعر من العراق