04 أكتوبر 2024

ذنبُ التفّاحة التي لم نقطِف

منذ اللّحظة الأولى التي أكل فيها آدم وحواء التّفاحة المقطوفة من شجرة المعرفة، والجنسُ البشري محكومٌ عليه بأن يناضل، على نحوٍ لا نهائي، في سبيل امتلاك الحقيقة. في بادئ الأمر، كما نعلم، اكتشفا أنهما عاريان، فشعرا بالخجل، الخجل النّابع من الفهم. بعدئذ، ابتداء من تلك اللحظة (لحظة العراء الخارجي)، شرَعا في التّوجه نحو طريق المعرفة، معرفة أحدهما للآخر، المعرفةُ المفعمة ببهجة الاستكشاف، تلك كانت بداية الرّحلة التي لا نهاية لها. وفي وسع المرء أن يدرك مدى درامية تلك اللّحظة بالنسبة لكائنين انبثقا للتوِّ من حالة الجهالة، ليجدا نفسَيهما منفيين في أرض شاسعة، عدائية، ومُتعذّرٌ تفسيرها.

ثم حدث أن شعرا بالتّعب والنّدم، لأنّهما دخلا عالم الشّقاء البشري، وبحثَا عن مسؤول عن الخروج القسري من الجنة، ولأنّ آدم أقوى بدنيًا، حاز على السّلطة، وأحقّية إلقاء اللّوم، فجعل حواء تغرق في وحلِ الذّنب، لأنّها أخرجته من الجنّة، وألصق بها ذنب التّفاحة. وفي كل مكان في الأرض، كان الذنب يورث في الجينات الذكورية، يقلّ أو يحضر بقوة حسب المجتمعات والثقافات، لكنّه بالكاد ينعدم في بقعةٍ ما. ويتكرّس بشكل كبير لدى الرجل العربي والمسلم، على الرغم من أنّه ليس هناك نص واحد في الإسلام يقول إنّها من ناوله التّفاحة المشؤومة. بل بالعكس يحمّل القرآن المسؤولية لآدم: "فوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ يا آدَمُ هَلْ أَدلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلدِ وَمُلكٍ لا يَبْلَى، فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَت لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ".

التوراة هي التي حمّلت حواء ذنب إغواء آدم للأكل من الشّجرة: "فَرَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ الشَّجرةَ جَيِّدةٌ لِلأَكلِ، وَأَنَّها بهجَةٌ لِلعيُونِ، وَأَنَّ الشَّجرةَ شهيَّةٌ لِلنَّظرِ. فَأَخذَت مِنْ ثمَرِهَا وَأَكَلَت، وَأَعطَت رَجُلَهَا أَيضًا معهَا فَأَكل". فتسرّب اللّوم، بطريقةٍ أو أخرى، في جينات أبنائه، وحمّلوها مسؤولية الإغراء الذي بقي تهمةً مزمنة، إذ هي المسؤولة عن إغوائه للافتتان بها، وهي من يجب أن ينتبه ويحرص على بقائه "عاقلًا" في أيّ علاقة بينهما، ثمّ حاولوا جعلها تدفع الثمن، إلى آخر حفيدة. على الرغم من أنّهما أكلا معًا من الشجرة، وبالتالي، يتحمّلان مسؤولية الخروج من الجنّة بشكل متساوٍ، ومسؤولية أي فعل يقومان به معًا.

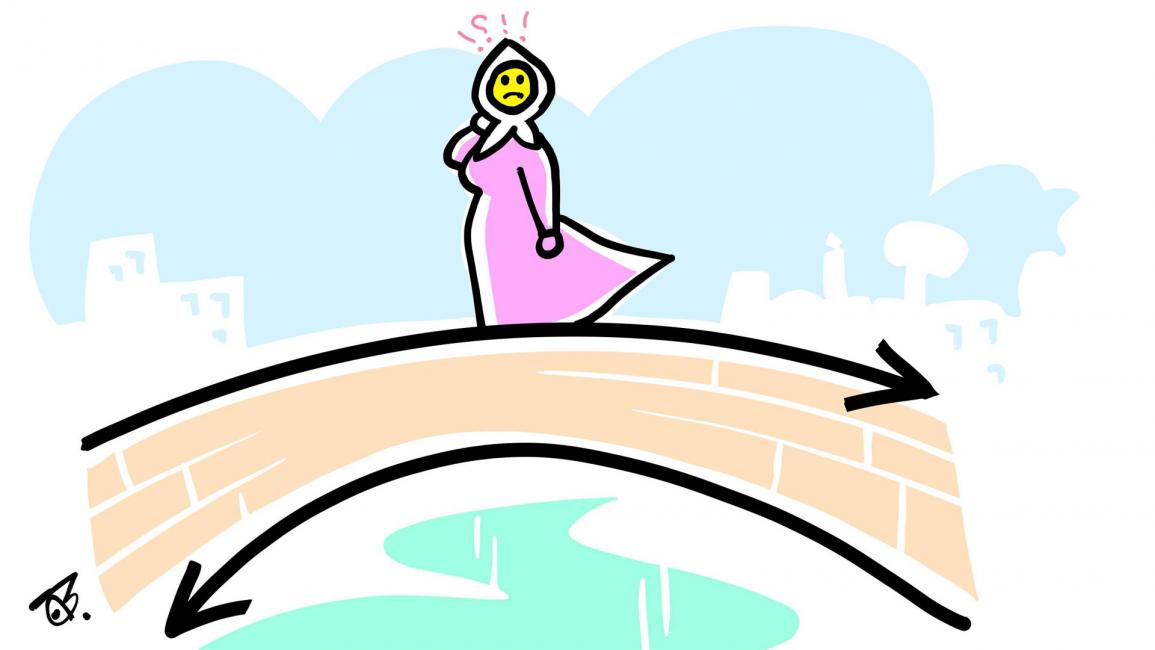

وتأبّد الصراع، أو الاستقواء الذّكوري بشكلٍ نحتاج معه إلى نزولٍ آخر لينتهي. نزول من

الجحيم هذه المرّة، جحيم اللّامساواة، إلى أرض منصفة، تستقبل المرأة بمحبة الشّجرة. نزول من هذه الأرض التي كيفما كانت ثقافة المجتمع، فالمرأة أقلّ فيه منزلةً من الرّجل. كيفما كانت المساواة متحقّقة، فظلّ التفوّق الذكوري يختبئ في شقوق المجتمع، وأزقّته الخلفية. هكذا نتحدّث كل سنة في مارس/ آذار، عن وضعية المرأة، ولا نجد تحسّنًا كبيرًا بين مارس وآخر، مقارنة مع تطوّر العالم، وتسارع إيقاع وعي الإنسان المعاصر الذي يتطوّر في كل شيء، إلا في نظرته إلى المرأة، فهي تزحف خلفه، وبالكاد يبذل جهدًا ليفهمها، جهدٌ مفبرك في معظم الأحيان، كأنّه يعيش وفق كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة"، الذي يقول إن النّساء من الأمواج، والرجال من الأحزمة المطاطية، وعليهما خوض ألاعيب معقدة ليتفاهما، وإلّا فلن يكون بينهما "عيش وملح" أبدًا، فالرّجل مثل المطاط سيرتدّ بعيدًا، والمرأة موجة مزاجية، تتراوح بين المدّ والجزر.

هذا الكتاب الذي لم يشبّه النساء بكونهن من الزهرة عبثًا، بل كان مبدعًا في تفسير هذا التباعد في الطّباع، والتّنافر، ولتكريس الصراع أيضًا، على الرغم من أنه يدّعي تقديم حلول. فالزُّهرة، أسطع جرمٍ في السماء بعد الشمس والقمر. ويُظهر - كما يَبدو من الأرض - أطوارًا كالقمر في أثناء دورانه حول الشمس. لأنّ مداره يَقع داخل مدار الأرض، ولأنّه على عكس جميع الكواكب الأخرى، يَدور حول نفسه من الشّرق إلى الغرب، أي أن الشّمس عليه تشرق من الغرب. وهناك طبقةٌ سميكةٌ من السّحب في جوّه، تسبب ظاهرة البيت الزجاجي، ما يَجعله أسخن الكواكب في النظام الشمسي، أسخن حتى من عطارد الذي يَقع أقرب إلى الشمس، بهذا يكون شبيهًا بصفات المرأة في الجمال، والحساسية، والانفعال العاطفي.

فيما قد يكون المريخ، وفقًا لدراسة عالمينِ أميركيين، كوكبًا جنينًا لم يستطع أن يُتم نموه، بعد أن نجا من الاصطدامات الكثيرة بين الأجرام السماوية التي شهدها النّظام الشمسي في بداية تكوينه، والتي أدت إلى تضخّم أغلب الكواكب الأخرى. وهذا يفسّر صغر حجم المريخ، مقارنة بالأرض أو بالزُّهرة. وهو كوكب صخري أيضًا، ما جعل مؤلّف كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة"، يختاره كوكباً ملائماً لأمزجة الرّجال، في حفاظهم على عنادهم الطّفولي، وصلابة الجسد والمزاج. لكن هذه المقارنات (الشائعة) على الرغم من امتلاكها قدراً من المنطق، فهي تغرق في إظهار صعوبة التّفاهم بين المرأة والرجل، على خلفية طباع متنافرة، تجعل ثقل التّفاهم صعب الاحتمال، ويضعه على ظهر المرأة التي يجب أن تراعي رجلها، وتحافظ عليه أو تبقى وحيدة. بما أن المجتمع يسمح للرجل أن يعيش مغامراته بتفهّم كبير لدواعيه "الهرمونية"، فيما يفترض في المرأة العقل والثبات، وإلّا فتهمة الإغواء حاضرة بالمرصاد.

تبقى المرأة العربية، بصفة عامة، الأكثر تضررًا من العقلية الذّكورية للمجتمعات. إذ ما زالت تخوض في مستنقع واقع ظالم، ومجحفٍ في حقها، بجميع الأشكال، ومن جميع النّواحي. إذ ما زالت تُعامل أنثى، وجسداً، أكثر منها كائناً بشرياً، له حقوق وواجبات سامية عن جنسه أو سنّه. وبغضّ النظر عن تعليمها أو ثقافتها، تبقى المرأة، في نظر المجتمع الذّكوري الشّرقي، ذاك الكائن الأنثوي، الذي خُلق أولًا، وقبل كلّ شيء، للتزاوج، وإنجاب ورثةٍ يحملون اسم الرّجل وإرثه، ثم بعد ذلك، في أحسن الأحوال، يمكن لها أن تمارس الأعمال التي لا تتعارض مع هذين الواجبين المقدّسين، واجبي التّناسل وإمتاع الرجل.

وفي عمق هذا المجتمعات، لا تبدو أيّ تغييرات قادمة قريبًا، فحتى في الأوساط المثقّفة تُعشعش عقليات "سي السيد" بأريحيّةٍ معلنة، فبين المثقفين من يفتخر بأنّه يخفي زوجته "جوهرته" عن الأعين الفضولية لبني جنسه، ليحافظ عليها، في علب مُحكمة الإغلاق، حتى لا تطاولها أيدي

اللّصوص الطّويلة. هكذا، بدلًا من كونها إنسانًا، بكل التكريم الذي للإنسان عقليًا، وروحيًا، تصبح المرأة جوهرة. أي شيئًا جامدًا يُشترى ويباع، ويحفظ في الخزائن في أماكن معتمة.

بدلًا من أن تكون إنسانة حرّة عاقلة، تعيش مواطنةً كاملة الأهلية والحقوق، تختار الطّريقة التي تعيش بها حياتها. ترتكب الأخطاء، تقوم بأمور جنونية أحيانًا، وتخطئ، في معظم الأحيان، لتتعلم الصّواب من الخطأ. تمارس حرّيتها التي لا يكفلها لها القانون الوضعي، أو الشّرائع السماوية، بل تكفلها إنسانيتها التي خلقت بها، ولم يأت ذلك كله إلّا ليعيد الحقوق، لا ليمنح حقًا غير موجود في الطبيعة. أولئك الذين يتحدّثون عن "منح" الدين أو القانون للمرأة مكانة ما، يضرّون أكثر مما ينفعون. فهُم بهذا ينكرون على المرأة كرامتها الإنسانية التي خُلقت بها، ويردّونها إلى عوامل لاحقة على الوجود الإنساني. كأنّ المرأة خُلقت أقلّ من الرجل، ثم منحت لها الشّرائع السماوية والأرضية مكانة ما قريبة منها. لكن الحقيقة أنها ربما أنصفتها، انطلاقًا من الوضع الذي كانت تعيشه على أرض الواقع، غير أنها لم تفعل ذلك بشكل مطلق، أو أوجدت حقًا لم يكن موجودًا في الطبيعة، بل أكّدت عليه فقط.

مع ذلك، وبعد ملايين السّنين من الوجود البشري على الأرض، تصبح المرأة بنظر بعضهم جوهرةً يمتلكها أحدهم بعقد زواج، هذا العقد الذي يتحوّل إلى عقد ملكية. لقد غفلوا عن تعليمنا هذا الجزء في كلّية الحقوق، ولعلّني غفوت فيه، ولم أنتبه إلى أننا نعيش في مجتمعاتٍ تُمتلك فيها النّساء، بعقود زواج. وأنّ الرجل حين يرتبط بامرأةٍ، فإنه يمضي على عقد شرائها من أهلها. وما عقد الزّواج إلا تحفيظ لهذه المِلكية الثمينة، وبموجبه تمنح المرأة "وأولياء أمرها من ذكور العائلة"، إرادتها وقيادتها للزّوج الحكيم، القائد الفذ، والزّعيم الأوحد للمملكة التي يوشكان على تدشينها بأولياء العهد، وجواهر صغيرة ستصبح ملك أحدهم يومًا ما.

هذا الإخفاء الذي يرتدي ثوبًا أبيض وخاتم ذهب، في الواقع ليس سوى سجنٍ مؤبّد، توضع فيه بعض النّساء. منهن من توافق، في البداية، بتأثير الحب، أو نتيجة غسيل الدّماغ. ليكتشفن، مع السنين، حقيقة هذا السّجن، فتكون النّتيجة أمراضًا نفسية مزمنة. فقط اللواتي امتلكن شجاعة الاختلاف، أو شجاعة الهروب من القالب الذي توضع فيه المرأة حالما تخرج إلى الحياة، ورفضن التّمييز من أي نوع "إيجابي أو سلبي"، ولسان حالهن يقول: يا رجل، اعتبرني حجرة أو حصاة، وارفع يدك عني "أتكركب" في الدّنيا، بلا جوهرة ولا بطيخ. فقط هنّ من يعيش بشكل يحترم إنسانيتهن، ويجعلن الأمل في مستقبل أفضل للمرأة ممكنًا، مستقبل تكون فيه المرأة ندًا للرجل، وشريكًا طبيعًيا لا مصطنعًا، بعيدًا عن ذنب التفاحة التي لم نقطف.

ثم حدث أن شعرا بالتّعب والنّدم، لأنّهما دخلا عالم الشّقاء البشري، وبحثَا عن مسؤول عن الخروج القسري من الجنة، ولأنّ آدم أقوى بدنيًا، حاز على السّلطة، وأحقّية إلقاء اللّوم، فجعل حواء تغرق في وحلِ الذّنب، لأنّها أخرجته من الجنّة، وألصق بها ذنب التّفاحة. وفي كل مكان في الأرض، كان الذنب يورث في الجينات الذكورية، يقلّ أو يحضر بقوة حسب المجتمعات والثقافات، لكنّه بالكاد ينعدم في بقعةٍ ما. ويتكرّس بشكل كبير لدى الرجل العربي والمسلم، على الرغم من أنّه ليس هناك نص واحد في الإسلام يقول إنّها من ناوله التّفاحة المشؤومة. بل بالعكس يحمّل القرآن المسؤولية لآدم: "فوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ يا آدَمُ هَلْ أَدلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلدِ وَمُلكٍ لا يَبْلَى، فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَت لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ".

التوراة هي التي حمّلت حواء ذنب إغواء آدم للأكل من الشّجرة: "فَرَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ الشَّجرةَ جَيِّدةٌ لِلأَكلِ، وَأَنَّها بهجَةٌ لِلعيُونِ، وَأَنَّ الشَّجرةَ شهيَّةٌ لِلنَّظرِ. فَأَخذَت مِنْ ثمَرِهَا وَأَكَلَت، وَأَعطَت رَجُلَهَا أَيضًا معهَا فَأَكل". فتسرّب اللّوم، بطريقةٍ أو أخرى، في جينات أبنائه، وحمّلوها مسؤولية الإغراء الذي بقي تهمةً مزمنة، إذ هي المسؤولة عن إغوائه للافتتان بها، وهي من يجب أن ينتبه ويحرص على بقائه "عاقلًا" في أيّ علاقة بينهما، ثمّ حاولوا جعلها تدفع الثمن، إلى آخر حفيدة. على الرغم من أنّهما أكلا معًا من الشجرة، وبالتالي، يتحمّلان مسؤولية الخروج من الجنّة بشكل متساوٍ، ومسؤولية أي فعل يقومان به معًا.

وتأبّد الصراع، أو الاستقواء الذّكوري بشكلٍ نحتاج معه إلى نزولٍ آخر لينتهي. نزول من

هذا الكتاب الذي لم يشبّه النساء بكونهن من الزهرة عبثًا، بل كان مبدعًا في تفسير هذا التباعد في الطّباع، والتّنافر، ولتكريس الصراع أيضًا، على الرغم من أنه يدّعي تقديم حلول. فالزُّهرة، أسطع جرمٍ في السماء بعد الشمس والقمر. ويُظهر - كما يَبدو من الأرض - أطوارًا كالقمر في أثناء دورانه حول الشمس. لأنّ مداره يَقع داخل مدار الأرض، ولأنّه على عكس جميع الكواكب الأخرى، يَدور حول نفسه من الشّرق إلى الغرب، أي أن الشّمس عليه تشرق من الغرب. وهناك طبقةٌ سميكةٌ من السّحب في جوّه، تسبب ظاهرة البيت الزجاجي، ما يَجعله أسخن الكواكب في النظام الشمسي، أسخن حتى من عطارد الذي يَقع أقرب إلى الشمس، بهذا يكون شبيهًا بصفات المرأة في الجمال، والحساسية، والانفعال العاطفي.

فيما قد يكون المريخ، وفقًا لدراسة عالمينِ أميركيين، كوكبًا جنينًا لم يستطع أن يُتم نموه، بعد أن نجا من الاصطدامات الكثيرة بين الأجرام السماوية التي شهدها النّظام الشمسي في بداية تكوينه، والتي أدت إلى تضخّم أغلب الكواكب الأخرى. وهذا يفسّر صغر حجم المريخ، مقارنة بالأرض أو بالزُّهرة. وهو كوكب صخري أيضًا، ما جعل مؤلّف كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة"، يختاره كوكباً ملائماً لأمزجة الرّجال، في حفاظهم على عنادهم الطّفولي، وصلابة الجسد والمزاج. لكن هذه المقارنات (الشائعة) على الرغم من امتلاكها قدراً من المنطق، فهي تغرق في إظهار صعوبة التّفاهم بين المرأة والرجل، على خلفية طباع متنافرة، تجعل ثقل التّفاهم صعب الاحتمال، ويضعه على ظهر المرأة التي يجب أن تراعي رجلها، وتحافظ عليه أو تبقى وحيدة. بما أن المجتمع يسمح للرجل أن يعيش مغامراته بتفهّم كبير لدواعيه "الهرمونية"، فيما يفترض في المرأة العقل والثبات، وإلّا فتهمة الإغواء حاضرة بالمرصاد.

تبقى المرأة العربية، بصفة عامة، الأكثر تضررًا من العقلية الذّكورية للمجتمعات. إذ ما زالت تخوض في مستنقع واقع ظالم، ومجحفٍ في حقها، بجميع الأشكال، ومن جميع النّواحي. إذ ما زالت تُعامل أنثى، وجسداً، أكثر منها كائناً بشرياً، له حقوق وواجبات سامية عن جنسه أو سنّه. وبغضّ النظر عن تعليمها أو ثقافتها، تبقى المرأة، في نظر المجتمع الذّكوري الشّرقي، ذاك الكائن الأنثوي، الذي خُلق أولًا، وقبل كلّ شيء، للتزاوج، وإنجاب ورثةٍ يحملون اسم الرّجل وإرثه، ثم بعد ذلك، في أحسن الأحوال، يمكن لها أن تمارس الأعمال التي لا تتعارض مع هذين الواجبين المقدّسين، واجبي التّناسل وإمتاع الرجل.

وفي عمق هذا المجتمعات، لا تبدو أيّ تغييرات قادمة قريبًا، فحتى في الأوساط المثقّفة تُعشعش عقليات "سي السيد" بأريحيّةٍ معلنة، فبين المثقفين من يفتخر بأنّه يخفي زوجته "جوهرته" عن الأعين الفضولية لبني جنسه، ليحافظ عليها، في علب مُحكمة الإغلاق، حتى لا تطاولها أيدي

بدلًا من أن تكون إنسانة حرّة عاقلة، تعيش مواطنةً كاملة الأهلية والحقوق، تختار الطّريقة التي تعيش بها حياتها. ترتكب الأخطاء، تقوم بأمور جنونية أحيانًا، وتخطئ، في معظم الأحيان، لتتعلم الصّواب من الخطأ. تمارس حرّيتها التي لا يكفلها لها القانون الوضعي، أو الشّرائع السماوية، بل تكفلها إنسانيتها التي خلقت بها، ولم يأت ذلك كله إلّا ليعيد الحقوق، لا ليمنح حقًا غير موجود في الطبيعة. أولئك الذين يتحدّثون عن "منح" الدين أو القانون للمرأة مكانة ما، يضرّون أكثر مما ينفعون. فهُم بهذا ينكرون على المرأة كرامتها الإنسانية التي خُلقت بها، ويردّونها إلى عوامل لاحقة على الوجود الإنساني. كأنّ المرأة خُلقت أقلّ من الرجل، ثم منحت لها الشّرائع السماوية والأرضية مكانة ما قريبة منها. لكن الحقيقة أنها ربما أنصفتها، انطلاقًا من الوضع الذي كانت تعيشه على أرض الواقع، غير أنها لم تفعل ذلك بشكل مطلق، أو أوجدت حقًا لم يكن موجودًا في الطبيعة، بل أكّدت عليه فقط.

مع ذلك، وبعد ملايين السّنين من الوجود البشري على الأرض، تصبح المرأة بنظر بعضهم جوهرةً يمتلكها أحدهم بعقد زواج، هذا العقد الذي يتحوّل إلى عقد ملكية. لقد غفلوا عن تعليمنا هذا الجزء في كلّية الحقوق، ولعلّني غفوت فيه، ولم أنتبه إلى أننا نعيش في مجتمعاتٍ تُمتلك فيها النّساء، بعقود زواج. وأنّ الرجل حين يرتبط بامرأةٍ، فإنه يمضي على عقد شرائها من أهلها. وما عقد الزّواج إلا تحفيظ لهذه المِلكية الثمينة، وبموجبه تمنح المرأة "وأولياء أمرها من ذكور العائلة"، إرادتها وقيادتها للزّوج الحكيم، القائد الفذ، والزّعيم الأوحد للمملكة التي يوشكان على تدشينها بأولياء العهد، وجواهر صغيرة ستصبح ملك أحدهم يومًا ما.

هذا الإخفاء الذي يرتدي ثوبًا أبيض وخاتم ذهب، في الواقع ليس سوى سجنٍ مؤبّد، توضع فيه بعض النّساء. منهن من توافق، في البداية، بتأثير الحب، أو نتيجة غسيل الدّماغ. ليكتشفن، مع السنين، حقيقة هذا السّجن، فتكون النّتيجة أمراضًا نفسية مزمنة. فقط اللواتي امتلكن شجاعة الاختلاف، أو شجاعة الهروب من القالب الذي توضع فيه المرأة حالما تخرج إلى الحياة، ورفضن التّمييز من أي نوع "إيجابي أو سلبي"، ولسان حالهن يقول: يا رجل، اعتبرني حجرة أو حصاة، وارفع يدك عني "أتكركب" في الدّنيا، بلا جوهرة ولا بطيخ. فقط هنّ من يعيش بشكل يحترم إنسانيتهن، ويجعلن الأمل في مستقبل أفضل للمرأة ممكنًا، مستقبل تكون فيه المرأة ندًا للرجل، وشريكًا طبيعًيا لا مصطنعًا، بعيدًا عن ذنب التفاحة التي لم نقطف.

دلالات

مقالات أخرى

27 سبتمبر 2024

20 سبتمبر 2024

13 سبتمبر 2024