ثلاثون عاما من لغة الواقع.. عزمي بشارة يكتب: الكيانية الفلسطينية مقابل الدولة

هاني عواد

باحث وكاتب فلسطيني ومرشح لنيل شهادة الدكتوراه. صدر له عام ٢٠١٢ كتاب بعنوان تحولات مفهوم القومية العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة.

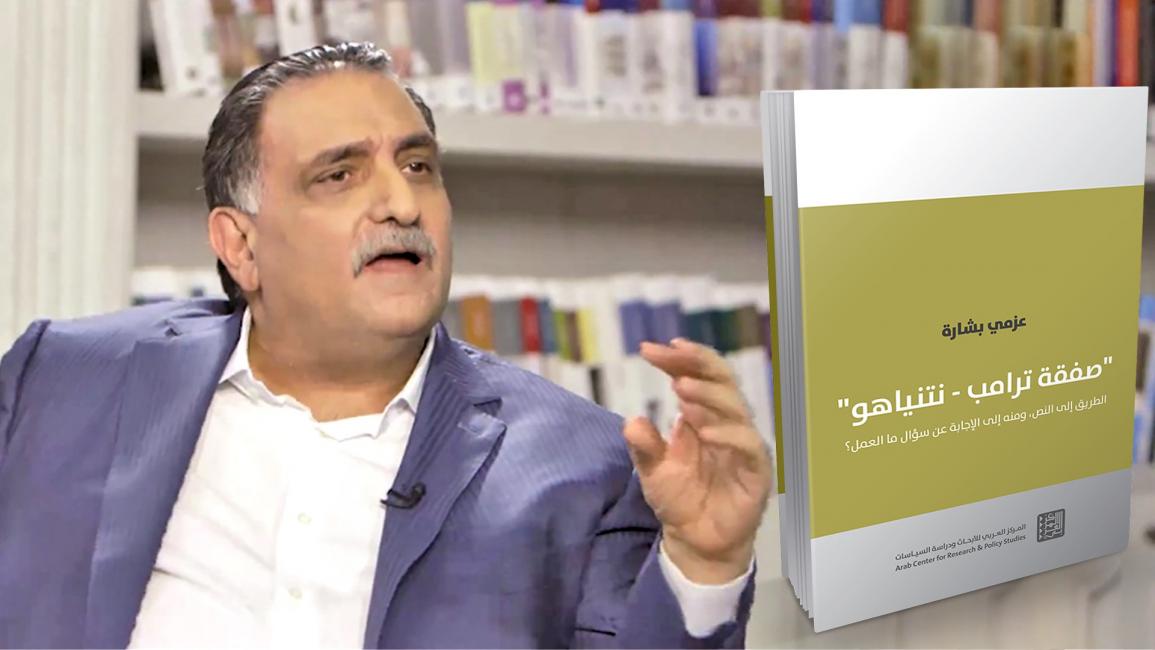

لخّص المفكّر العربي، عزمي بشارة، في كتابه الجديد الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات تحت عنوان "صفقة ترامب – نتنياهو .. الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال: ما العمل؟" (2020) مسار التدهور التاريخي، بمستوياته المتعدّدة، الذي أوصل القيادة الفلسطينية إلى مأزق ما سُمّيت صفاقةً "صفقة القرن". يقدّم الكتاب، بفصوله الأربعة، تحليلاتٍ مكثّفة ومتوازية، عالجت تطوّر الموقف الأميركيّ من القضيّة الفلسطينية، وفككت المضمون الصهيوني لمبادرة الرئيس دونالد ترامب، وتتبعت تاريخًا طويلًا من استراتيجيات القيادة الفلسطينية المتعثرة والمكابرة في التعويل على الولايات المتحدة في سبيل الحصول على دولة. ولم يخلُ الكتاب، في فصلٍ مستقل، من تقديم خطوطٍ عريضةٍ لبرنامجٍ نضاليٍّ يفسح المجال لإنشاء مؤسسات سياسية بأفق جديد يتعامل مع الواقع المفروض على الأرض بوصفه واقع فصل عنصري (أبارتهايد)، لا بوصفه نضالًا من أجل فكرة الدولة.

صنمية الدولة في اللغة السياسية الفلسطينية

يمكن بشكل عام تلخيص الجزء التحليليّ من الكتاب المتعلّق بأداء القيادة الفلسطينية بأنه تأريخٌ لنجاح في تشكيل الهوية الوطنية وفشل سياسي في ظروف دولية ومحلية معقدة، فقد فشلت القيادة، قبل كلّ شيء، في إدراك جوهر الصهيونية، وفهم مغزى التحوّلات في السياسة الإسرائيلية بعد صعود اليمين والأفول التاريخيّ لليسار الصهيوني. كما فشلت أيضًا في إدارة استراتيجياتها في مواجهة المشروع الصهيونيّ التوسعيّ، وذلك بمراهنتها الحصرية على الإدارة الأميركية وعلى المفاوضات، وتخليها عن جميع عناصر قوّتها على الأرض، بما فيه تهميش حركة التضامن العالمية الديمقراطية مع الشعب الفلسطيني.

كما فشلت القيادة الفلسطينية بعد "أوسلو" في الحفاظ على المكتسبات التاريخية التي حققتها

الحركة الوطنية المتمثلة بالاعتراف العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فبدلًا من أن تستثمر القيادة هذه الشرعية في تعبئة الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق وجوده، جرى تهميش المنظمة، وتحويل ما تبقى منها إلى أداة بيد السلطة الفلسطينية التي سرعان ما تحوّلت، بعد الانتفاضة الثانية، إلى سلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليصبح الصراع بينهما المستهلك الرئيس لطاقات العمل السياسي الفلسطيني.

غير أنّ النجاح الأساسيّ، بالمعنى المجازي بالطبع، الذي حققته القيادة الفلسطينية خلال ما يقارب الثلاثين عامًا هو استثمارها في الوهم وقدرتها العجيبة على خلق لغة رمزية تعوّض عن القصور في الواقع. فبحسب بشارة، عمدت السلطة الفلسطينية إلى تغيير الأسماء من دون تغيير المسميات، ليصبح رأس السلطة، المُعرّف وفق أوسلو بالمدير المسؤول (chairman) "الرئيس الفلسطيني"، من دون أدنى تغيير في صلاحياته المنصوص عليها، وليغدو مجلس السلطة (Authority Council) يسمّى "المجلس التشريعي" بعد زيادة عدد أعضائه. وكأنه يكفي لتعويض النقص في الواقع نسج لغةٍ مشبعةٍ بالرموز والاستعارات، والتي أصبحت، بحدّ ذاتها، مهارة لدى مختلف الفاعلين الفلسطينيين في مختلف المجالات، يجري من خلالها إعادة صوغ مختلف أصناف المَهانة والعجز والتبعية في لغةٍ تتعالى على الواقع باللغة والرموز. ولكن الأنكى أن تلك الرموز أصبحت، في مرحلةٍ لاحقة، على خوائها، محطّ صراع لم تتورّط به قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح فحسب، بل انجرّت إليه قيادات حركة حماس التي من المفترض أنّها عارضت "أوسلو"، وهو الأساس الذي قامت عليه مجمل هذه التسميات.

وقد كان نتيجة ذلك تحويل فكرة الدولة إلى ما يشبه الأيديولوجيا، ففكرة الدولة الفلسطينية التي جرى تصنيمها في الخطاب السياسي الفلسطيني لا تنتمي إلى مجال الواقع، بل إلى مجال اللغة، بل يمكن القول إنّها في السياق التاريخي الذي أنتجه مسار أوسلو أصبحت عائقًا أساسيًا أمام أي رؤية أو برنامجٍ نضاليّ يحافظ على وحدانية الشعب الفلسطيني، وحقه في التحرّر من الاستعمار والعيش بكرامة، لأن تجسيدها ببساطة لا يمكن أن يتعدّى ما نشهده حاليًا من سلطةٍ فاقدةٍ أي شكلٍ من أشكال السيادة، وتؤدي أدوارًا وظيفية ضدّ من يُفترض أنها تمثلهم. بحسب بشارة، لم تعد الدولة هي الشعار الديمقراطي الموحد للفلسطينيين، وحلت محلها "صنمية الدولة" التي نشأت في العقود الأخيرة، ما يمنع كثيرين ممّن ابتلوا بها من رؤية ذلك.

التمثيل مقابل الكيانية

صعدت قضية فلسطين إلى الواجهة، بما في ذلك إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، في مرحلة صعود الفكرة القومية العربية والمشاريع الكبرى التي أدّت إلى تشكيل نظامٍ إقليميّ

عربيّ. وقد تمثّل الإنجاز الأهم لمنظمة التحرير في تحقيق فكرة الكيانية التي تمثلت في توحيد الشعب الفلسطيني، وتكريس مقولة ممثل الشعب والوحيد، باعتبار المنظمة التعبير الأوحد عنه، وقد ساهم الكفاح المسلّح أيضًا في بلورة هوية نضالية سيّست الفلسطينيين في مختلف مناطق وجودهم، وخصوصا في مخيمات اللاجئين. ولكن وكما كانت منظمة التحرير نتيجةً للنظام العربي الرسميّ فإنها، بحسب بشارة، حملت أيضًا سِماته وعيوبه لتشاكل أو تماثل في خريف عمرها أيّ نظامٍ عربيٍّ آخر. ولا يفسّر ذلك تراجعها مع انهيار النظام العربي القديم بعد احتلال العراق للكويت فحسب، بل يفسّر كذلك استعدادها للذهاب إلى سلامٍ منفرد مع إسرائيل، تبحث عن دولتها القُطرية عبر نسخة سلامٍ تشبه السلامين، المصري والأردني.

بدأت المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير التي وجدت نفسها في مأزقٍ متعددِ الأبعاد بعد خروجها من لبنان عام 1982، والخروج الفلسطيني من الكويت عام 1991 عقب حرب الخليج الثانية التي قادت إلى تجفيف منابع الدعم المالي، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الانتفاضة الأولى عمليًا، وهو الأمر الذي دفع المنظمة إلى السعي لإنقاذ دورها، خصوصا مع بروز قياداتٍ جديدة في الأراضي المحتلّة، وصعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاعبا سياسيّا جديدا بدأ بمقاسمتها شعبيتها هناك. في هذا السياق التاريخيّ، بدا وكأنّ هنالك ما يشبه تقاطع أجندات بين قيادة المنظمة وحكومة إسحاق رابين، فقد أدرك الأخير أنّ البديل عن منظمة التحرير هو حركة حماس، وأنه قادر على إنقاذ المنظمة وإعادتها إلى الساحة الدولية باتفاقٍ يكون التنازل الوحيد الذي يقدمه فيه هو الاعتراف بها. وفي المقابل، أمل ياسر عرفات بمغامرته الحصول على دولةٍ فلسطينية معقولة وفق حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن عرفات، بحسب بشارة، لم يدرك أنّ ما ينطبق على مصر التي أرادت إسرائيل إخراجها من المواجهة، ولو بثمن إعادة كامل سيناء، لا ينطبق على منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الفخّ الذي كانت تخطط له إسرائيل عبر اتفاق أوسلو الذي جرى فيه تأجيل "قضايا الحلّ النهائي"، متمثلةً بالحدود واللاجئين والمستوطنات والقدس، هو مقايضة جوهر فكرة الكيانية نفسها بمسألة التمثيل الفلسطيني. وقد أدرك عرفات متأخرًا أنَّ دور السلطة الجديدة، كما خططت له إسرائيل، لم يتعدّ تخليصها من مسؤوليات الاحتلال تجاه السكان، وأهمّها خدمة أمن إسرائيل تحت مسمى التنسيق الأمني. بهذا المعنى، أنقذت عملية أوسلو منظمة التحرير من ناحية، وأنهتها من ناحية أخرى؛ لأن الأخيرة تحوّلت إلى سلطة رهينةً ووكيلةً لدى المشروع الصهيوني، وجعلت منها مجرّد جهاز من أجهزة سلطة فلسطينية في ظل السيادة الإسرائيلية.

كانت نتيجة مقايضة التمثيل بالكيانية تجزئة القضية الفلسطينية وإطاحة الإنجاز الأهم للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو وحدانية الشعب الفلسطيني. لقد انطلقت حركة التحرّر الوطني الفلسطيني بعد النكبة من الشتات، من مخيمات اللاجئين والمثقفين الفلسطينيين من أبناء الطبقات الوسطى في الخارج، وأصبحت حركة الشعب الفلسطيني كله. وحين رضيت أن تختزل إلى كيان في الضفة الغربية والقطاع، لم يتوقف التشظي عند هذا الحد، وما لبث أن تفرَّق هذا الكيان إلى ثلاث وحدات مختلفة: الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس. وأصبح كل منها يشكل قضية سياسية قائمة بذاتها.

ما العمل؟ إعادة الاعتبار إلى الكيانية

واقع الفلسطينيين اليوم هو كالتالي: كيانان في الضفة الغربية وقطاع غزة يتصارعان على السلطة قبل نشوء الدولة، وكلاهما قد فرّخ شبكاتٍ من المؤسساتٍ والمصالح ومئات آلاف الموظفين

ورجال الأمن. الكيان الأوّل في رام الله يدير مجموعة من "البانتوستانات" التي يميّزها عن نظيرتها في جنوب أفريقيا، في عهد نظام "الأبارتهايد"، أنها تكابر ولا تعترف بواقعها الأليم. والكيان الآخر في غزة، والذي على الرغم من تحوّله إلى قاعدةٍ دفاعيةٍ، ومن تطويره بنى مؤسساتية عسكرية شبه منظمة، إلا أنّه لا يملك استراتيجية تحرير، ويرسّخ في الآن نفسه ممارسات غريمه في الضفة الغربية. هنالك أيضًا شريحةٌ كبيرة من العرب الفلسطينيين في أراضي عام 1948 بـ "نصف هوية فلسطينية ونصف مواطنة إسرائيلية"، ومئات آلاف الفلسطينيين في القدس واقعون في "منزلةٍ بين المنزلتين"، بالإضافة إلى ملايين غيرهم في الشتات مهمشين يبحثون عن فرصة للنضال، ولا يخاطبهم أحد أو يجيب عن سؤالهم حول كيفية مساهمتهم، فما العمل؟

بحسب بشارة، ليس ثمّة من إجابةٍ مختصرةٍ للمسألة الفلسطينية اليوم، بل مشوارٌ ماراثونيٌّ طويل يُعاد فيه تعريف الاستراتيجية من السعي إلى الدولة إلى الكفاح ضد نظام "الأبارتهايد"، يناضل من خلالها جميع الفلسطينيين كلٌّ من موقعه وبحسب ظروفه، ضد الصهيونية ومن أجل العدالة في فلسطين. وهو ما يحتاج إلى درجةٍ عالية من التنظيم والتنسيق، من دون التنازل عن خصوصية كل تجمع فلسطيني وطبيعة جبهة المواجهة التي يخوضها. ولأنّ الطريق طويل، فلا يجوز أن يوصف أنه طريق تضحياتٍ فحسب، بل طريقٌ لبناء أطر مؤسسات اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية، بما في ذلك في مناطق السلطتين أيضا، ومؤسسات سياسية تجمع الفلسطينيين في مختلف مناطق وجودهم، لأنّها السبيل الوحيد لفرض إرادة الشعب الفلسطيني في صراعه مع الصهيونية. أمّا شرط نجاح هذا البرنامج النضالي فهو قدرته على الحفاظ على خطابٍ ديمقراطيّ، لأنّه الخطاب الوحيد المنسجم مع تطلعّات شعوب المنطقة في الحريّة، ولأنّه الوحيد القادر على مواجهة مشروع "الأبارتهايد" الصهيوني.

ولكن وقبل كلّ شيء، ليس هنالك من مفرّ من التحلّي بالشجاعة والصراحة، للإقرار بأنّ أيديولوجيا الدولة وصنميتها قد أضحت اليوم، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، العقبة الأساسيّة في وجهِ أيِّ برنامجٍ نضاليّ يسعى إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والإقرار بحقوقه التاريخية. لقد حان الوقت لأن تعترف القيادة الفلسطينية، بعد تاريخٍ طويلٍ من المكابرة وخداع الذات بأنَّ اتفاقيات أوسلو تقود إلى الدولة، وصنمية الدولة ذاتها، أصبحت تتعارض مع الكيانية الفلسطينية، بما تعنيه من وحدانية الشعب الفلسطيني ووجوده وشخصيته الجمعية، وأنّ أيَّ استراتيجيّةٍ جديّةٍ تتوخّى مواجهة "صفقة القرن" ومخططات الضمّ لا بدّ أن تعيد الاعتبار إلى فكرة العدالة للشعب الفلسطيني كله من جديد، ولو على حساب لغةٍ متعاليةٍ بقيت جاثمةً على خيالنا السياسيّ عقودا طويلة.

يمكن بشكل عام تلخيص الجزء التحليليّ من الكتاب المتعلّق بأداء القيادة الفلسطينية بأنه تأريخٌ لنجاح في تشكيل الهوية الوطنية وفشل سياسي في ظروف دولية ومحلية معقدة، فقد فشلت القيادة، قبل كلّ شيء، في إدراك جوهر الصهيونية، وفهم مغزى التحوّلات في السياسة الإسرائيلية بعد صعود اليمين والأفول التاريخيّ لليسار الصهيوني. كما فشلت أيضًا في إدارة استراتيجياتها في مواجهة المشروع الصهيونيّ التوسعيّ، وذلك بمراهنتها الحصرية على الإدارة الأميركية وعلى المفاوضات، وتخليها عن جميع عناصر قوّتها على الأرض، بما فيه تهميش حركة التضامن العالمية الديمقراطية مع الشعب الفلسطيني.

كما فشلت القيادة الفلسطينية بعد "أوسلو" في الحفاظ على المكتسبات التاريخية التي حققتها

غير أنّ النجاح الأساسيّ، بالمعنى المجازي بالطبع، الذي حققته القيادة الفلسطينية خلال ما يقارب الثلاثين عامًا هو استثمارها في الوهم وقدرتها العجيبة على خلق لغة رمزية تعوّض عن القصور في الواقع. فبحسب بشارة، عمدت السلطة الفلسطينية إلى تغيير الأسماء من دون تغيير المسميات، ليصبح رأس السلطة، المُعرّف وفق أوسلو بالمدير المسؤول (chairman) "الرئيس الفلسطيني"، من دون أدنى تغيير في صلاحياته المنصوص عليها، وليغدو مجلس السلطة (Authority Council) يسمّى "المجلس التشريعي" بعد زيادة عدد أعضائه. وكأنه يكفي لتعويض النقص في الواقع نسج لغةٍ مشبعةٍ بالرموز والاستعارات، والتي أصبحت، بحدّ ذاتها، مهارة لدى مختلف الفاعلين الفلسطينيين في مختلف المجالات، يجري من خلالها إعادة صوغ مختلف أصناف المَهانة والعجز والتبعية في لغةٍ تتعالى على الواقع باللغة والرموز. ولكن الأنكى أن تلك الرموز أصبحت، في مرحلةٍ لاحقة، على خوائها، محطّ صراع لم تتورّط به قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح فحسب، بل انجرّت إليه قيادات حركة حماس التي من المفترض أنّها عارضت "أوسلو"، وهو الأساس الذي قامت عليه مجمل هذه التسميات.

وقد كان نتيجة ذلك تحويل فكرة الدولة إلى ما يشبه الأيديولوجيا، ففكرة الدولة الفلسطينية التي جرى تصنيمها في الخطاب السياسي الفلسطيني لا تنتمي إلى مجال الواقع، بل إلى مجال اللغة، بل يمكن القول إنّها في السياق التاريخي الذي أنتجه مسار أوسلو أصبحت عائقًا أساسيًا أمام أي رؤية أو برنامجٍ نضاليّ يحافظ على وحدانية الشعب الفلسطيني، وحقه في التحرّر من الاستعمار والعيش بكرامة، لأن تجسيدها ببساطة لا يمكن أن يتعدّى ما نشهده حاليًا من سلطةٍ فاقدةٍ أي شكلٍ من أشكال السيادة، وتؤدي أدوارًا وظيفية ضدّ من يُفترض أنها تمثلهم. بحسب بشارة، لم تعد الدولة هي الشعار الديمقراطي الموحد للفلسطينيين، وحلت محلها "صنمية الدولة" التي نشأت في العقود الأخيرة، ما يمنع كثيرين ممّن ابتلوا بها من رؤية ذلك.

التمثيل مقابل الكيانية

صعدت قضية فلسطين إلى الواجهة، بما في ذلك إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، في مرحلة صعود الفكرة القومية العربية والمشاريع الكبرى التي أدّت إلى تشكيل نظامٍ إقليميّ

بدأت المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير التي وجدت نفسها في مأزقٍ متعددِ الأبعاد بعد خروجها من لبنان عام 1982، والخروج الفلسطيني من الكويت عام 1991 عقب حرب الخليج الثانية التي قادت إلى تجفيف منابع الدعم المالي، وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء الانتفاضة الأولى عمليًا، وهو الأمر الذي دفع المنظمة إلى السعي لإنقاذ دورها، خصوصا مع بروز قياداتٍ جديدة في الأراضي المحتلّة، وصعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاعبا سياسيّا جديدا بدأ بمقاسمتها شعبيتها هناك. في هذا السياق التاريخيّ، بدا وكأنّ هنالك ما يشبه تقاطع أجندات بين قيادة المنظمة وحكومة إسحاق رابين، فقد أدرك الأخير أنّ البديل عن منظمة التحرير هو حركة حماس، وأنه قادر على إنقاذ المنظمة وإعادتها إلى الساحة الدولية باتفاقٍ يكون التنازل الوحيد الذي يقدمه فيه هو الاعتراف بها. وفي المقابل، أمل ياسر عرفات بمغامرته الحصول على دولةٍ فلسطينية معقولة وفق حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن عرفات، بحسب بشارة، لم يدرك أنّ ما ينطبق على مصر التي أرادت إسرائيل إخراجها من المواجهة، ولو بثمن إعادة كامل سيناء، لا ينطبق على منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الفخّ الذي كانت تخطط له إسرائيل عبر اتفاق أوسلو الذي جرى فيه تأجيل "قضايا الحلّ النهائي"، متمثلةً بالحدود واللاجئين والمستوطنات والقدس، هو مقايضة جوهر فكرة الكيانية نفسها بمسألة التمثيل الفلسطيني. وقد أدرك عرفات متأخرًا أنَّ دور السلطة الجديدة، كما خططت له إسرائيل، لم يتعدّ تخليصها من مسؤوليات الاحتلال تجاه السكان، وأهمّها خدمة أمن إسرائيل تحت مسمى التنسيق الأمني. بهذا المعنى، أنقذت عملية أوسلو منظمة التحرير من ناحية، وأنهتها من ناحية أخرى؛ لأن الأخيرة تحوّلت إلى سلطة رهينةً ووكيلةً لدى المشروع الصهيوني، وجعلت منها مجرّد جهاز من أجهزة سلطة فلسطينية في ظل السيادة الإسرائيلية.

كانت نتيجة مقايضة التمثيل بالكيانية تجزئة القضية الفلسطينية وإطاحة الإنجاز الأهم للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو وحدانية الشعب الفلسطيني. لقد انطلقت حركة التحرّر الوطني الفلسطيني بعد النكبة من الشتات، من مخيمات اللاجئين والمثقفين الفلسطينيين من أبناء الطبقات الوسطى في الخارج، وأصبحت حركة الشعب الفلسطيني كله. وحين رضيت أن تختزل إلى كيان في الضفة الغربية والقطاع، لم يتوقف التشظي عند هذا الحد، وما لبث أن تفرَّق هذا الكيان إلى ثلاث وحدات مختلفة: الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس. وأصبح كل منها يشكل قضية سياسية قائمة بذاتها.

ما العمل؟ إعادة الاعتبار إلى الكيانية

واقع الفلسطينيين اليوم هو كالتالي: كيانان في الضفة الغربية وقطاع غزة يتصارعان على السلطة قبل نشوء الدولة، وكلاهما قد فرّخ شبكاتٍ من المؤسساتٍ والمصالح ومئات آلاف الموظفين

بحسب بشارة، ليس ثمّة من إجابةٍ مختصرةٍ للمسألة الفلسطينية اليوم، بل مشوارٌ ماراثونيٌّ طويل يُعاد فيه تعريف الاستراتيجية من السعي إلى الدولة إلى الكفاح ضد نظام "الأبارتهايد"، يناضل من خلالها جميع الفلسطينيين كلٌّ من موقعه وبحسب ظروفه، ضد الصهيونية ومن أجل العدالة في فلسطين. وهو ما يحتاج إلى درجةٍ عالية من التنظيم والتنسيق، من دون التنازل عن خصوصية كل تجمع فلسطيني وطبيعة جبهة المواجهة التي يخوضها. ولأنّ الطريق طويل، فلا يجوز أن يوصف أنه طريق تضحياتٍ فحسب، بل طريقٌ لبناء أطر مؤسسات اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية، بما في ذلك في مناطق السلطتين أيضا، ومؤسسات سياسية تجمع الفلسطينيين في مختلف مناطق وجودهم، لأنّها السبيل الوحيد لفرض إرادة الشعب الفلسطيني في صراعه مع الصهيونية. أمّا شرط نجاح هذا البرنامج النضالي فهو قدرته على الحفاظ على خطابٍ ديمقراطيّ، لأنّه الخطاب الوحيد المنسجم مع تطلعّات شعوب المنطقة في الحريّة، ولأنّه الوحيد القادر على مواجهة مشروع "الأبارتهايد" الصهيوني.

ولكن وقبل كلّ شيء، ليس هنالك من مفرّ من التحلّي بالشجاعة والصراحة، للإقرار بأنّ أيديولوجيا الدولة وصنميتها قد أضحت اليوم، أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، العقبة الأساسيّة في وجهِ أيِّ برنامجٍ نضاليّ يسعى إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والإقرار بحقوقه التاريخية. لقد حان الوقت لأن تعترف القيادة الفلسطينية، بعد تاريخٍ طويلٍ من المكابرة وخداع الذات بأنَّ اتفاقيات أوسلو تقود إلى الدولة، وصنمية الدولة ذاتها، أصبحت تتعارض مع الكيانية الفلسطينية، بما تعنيه من وحدانية الشعب الفلسطيني ووجوده وشخصيته الجمعية، وأنّ أيَّ استراتيجيّةٍ جديّةٍ تتوخّى مواجهة "صفقة القرن" ومخططات الضمّ لا بدّ أن تعيد الاعتبار إلى فكرة العدالة للشعب الفلسطيني كله من جديد، ولو على حساب لغةٍ متعاليةٍ بقيت جاثمةً على خيالنا السياسيّ عقودا طويلة.

هاني عواد

باحث وكاتب فلسطيني ومرشح لنيل شهادة الدكتوراه. صدر له عام ٢٠١٢ كتاب بعنوان تحولات مفهوم القومية العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة.

هاني عواد