19 أكتوبر 2019

المغرب العربي.. إلى أين؟

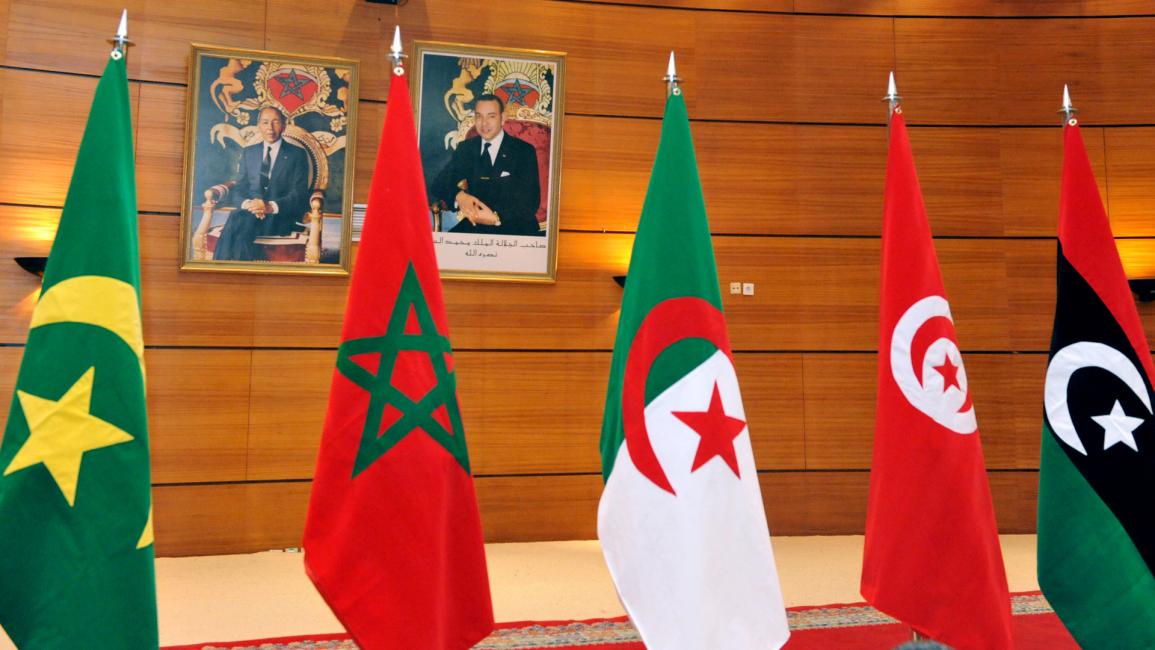

المشهد المغاربي مفتت ومعقد (18فبراير/2012/Getty)

متفرقةً أينما ولت وجهها، هذا هو حال الدول المغاربية المنقسمة على نفسها. على الرغم من أنه يمثل منطقة مستقرة نسبياً، مقارنة بالشرق الأوسط، لغياب التهديدات الوجودية والأيديولوجية الانقلابية، فإن المغرب العربي يبقى ممانعاً أي مسار تكاملي بين وحداته السياسية التي تختلف مساراتها أكثر من أي وقت مضى، ما أفقد المنطقة بعض تجانسها وتوازنها. ففي السابق، كانت كل الدول المغاربية تسلطية، وتتحكم في حدودها، على الرغم من ضعفها، وتتسلط على مجتمعاتها. لكن الوضع تغير بعض الشيء، ما أفقد المنطقة تجانسها السياسي والأمني، فأحداث الربيع انطلقت من تونس التي أصبحت أول بلد مغاربي وعربي يشرع في عملية انتقال ديمقراطي، على الرغم من محاولات الإجهاض من الخارج ومن الداخل. إذ يحاول "الحرس القديم" الذي عاد إلى السلطة في انتخابات ديمقراطية، إحياء ممارسات سابقة. تدل هذه المحاولة على أمرين متناقضين من الوهلة الأولى: إعادة بعث النظام السابق وتبييضه؛ التعلم الديمقراطي. فالرفض الشعبي بالمرصاد لهذا الجنوح السياسي، والذي قد يعاقب في انتخابات مقبلة، إن تمادت الحكومة الحالية في الالتفاف (إجهاض العدالة الانتقالية، "المصالحة الاقتصادية" - تبييض رموز وأموال النظام السابق وتبرئتها ـ الإدارة الأمنية للشأن العام من خلال حالة الطوارئ وغيرها...) على مكاسب "الثورة".

أما المسرح الثاني للربيع العربي في المنطقة المغاربية، ليبيا، فلم يتحمل رياح التغيير، حيث فشل الليبيون في أول امتحان للتغيير السلمي في تاريخهم. إذ سرعان ما استخدم نظام معمر القذافي الأسلحة الثقيلة، فيما عسكر المنتفضون "ثورتهم"، فكانت الحرب الأهلية التي حُسمت عسكرياً بتدخل غربي بغطاء عربي ودولي. حرب ذكّرتنا بالحروب بالنيابة والصراعات الأيديولوجية لسنوات الحرب الباردة. وها هو المشهد يتكرّر في سورية، ولكن، بدرجة عالية من التعقيد وتداخل المصالح بين القوى الغربية، لاسيما الولايات المتحدة وروسيا. لا جدال في أن "الثوار" أساءوا تقدير ما اعتبروه تخلصاً من نظام القذافي هدفاً في حد ذاته، وليس وسيلة لإقامة نظام ديمقراطي. وربما عدم التوافق، إن لم نقل التنافر الواضح، منذ بداية الأحداث في ليبيا، كان ينذر بانقسام البلاد، بمجرد سقوط النظام. فكان أن وجدت ليبيا نفسها في حرب أهليةٍ، تصلب فيها عود المليشيات التي تحولت إلى دولة في دولة. واختلط الحابل بالنابل، حتى استيقظ الشعب الليبي ببلد واحد وحكومتين وبرلمانين، وبينهما تعداد هائل من مليشيات وتنظيمات قبلية وجماعات إرهابية. لتدخل البلاد جولة جديدة من الحرب الأهلية، تتورط فيها دول عربية (غير مغاربية). وهذا الوضع دلالة على فشل الدول المغاربية في تأمين منطقتها، والحد من انكشافها أمام الفواعل الإقليمية والدولية. لكن، كيف بدول أن تصون أمنها الإقليمي، كما ينبغي إن تحولت بيئتها الأمنية الطبيعية إلى ساحة عبث الصغار من الجوار الإقليمي والكبار من النظام الدولي؟

أما الدول المغاربية الأخرى (الجزائر والمغرب وتونس) فقد ناورت أنظمتها، مفضلة الانحناء الاستراتيجي، حتى يمر إعصار الربيع العربي بسلام. إذ سايرت الأحداث المتقطعة في بلدانها، ساعية إلى احتوائها لتفادي انتقال العدوى إليها. وأعلنت، في خضم هذه الأحداث، عن

إصلاحات سياسية، قيل إنها مهمة، تكون خير سبيل إلى الانتقال الديمقراطي من "ثورات" الربيع العربي. وبغض النظر عن مضامين هذه الإصلاحات، فإن توقيتها دلالة ضعف الرؤية وقصورها، وليس دلالة قوة النظر وبعده. فمن يريد الانتقال التدريجي والسلس لا ينتظر أن تصبح البلاد فوق فوهة بركان، وأن تسقط أنظمة ليعلن عن إصلاحات. فهذه الأخيرة حق أريد به باطلاً. فالإصلاحات التي أعلنت عنها الجزائر بقيت حبراً على ورق، ولم تغير من الوضع شيئاً، بل تفاقم الانسداد السياسي في البلاد في سياق الرئاسة على مدى الحياة، وتعممت ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فيما ازدادت المضايقات على حريات التعبير. أما إصلاحات المغرب، فيُحسب لها تطبيع وضع الأحزاب الإسلامية، حيث نجح حزب إسلامي في الانتخابات التشريعية، وهو يحكم البلاد حالياً. وربما هذا الجزء الظاهر من الإصلاحات هو الوحيد الذي يُحسب على المشروع الإصلاحي للنظام المغربي. فهذا الأخير لم يغير من نمط السلطة، مبقياً على الوزارات السيادية في قبضته، فيما يتواصل التضييق على الحريات في البلاد، ويتفاقم الفساد. أما موريتانيا فنظامها خرج من رحم انقلاب عسكري، وهو غير مستعد لأي إصلاحات تأتي بغيره إلى السلطة. لذا، بقيت موريتانيا وكأنها خارج مجال التغطية السياسية، على الرغم من الحراك السياسي (نشاط أحزاب المعارضة) الذي تشهده من حين إلى آخر. لتبقى التسلطية، بمختلف نماذجها المحلية، السمة الغالبة للمنطقة المغاربية.

هكذا يبدو المشهد المغاربي مفتتاً ومعقداً. صحيح أن التعاون الأمني بين دول، مثل الجزائر وتونس، متقدم للغاية، وهو حالة نادرة في هذا الإطار على الساحة العربية، لكنه يبقى مساراً ثنائياً لا يؤثر على المسارات المغاربية الأخرى. بل أصبحت القضايا الإقليمية، وبالتحديد الأزمة الليبية، مصدر خلاف جديد، يضاف إلى سجل الخلافات المغاربية البينية. فلا مغرب الأنظمة بخير، ولا مغرب الدول والمجتمعات بخير. صحيح أن النموذج السائد في المنطقة العربية هو نموذج الأنظمة القوية والدول الضعيفة، لكن قوة الأنظمة لا تقاس فقط بامتصاصها الغضب الداخلي وقمعها له، وإنما، أيضاً، بالحد من انكشافاتها إقليمياً ودولياً. فالأنظمة المغاربية توجد بين مطرقة المطالب الشعبية الداخلية المتنامية، والتي قد تتخذ من العنف شكلاً للتعبير، وبيئة إقليمية غير مستقرة، خصوصاً مع ظاهرة انهيار الدولة في المغرب العربي (ليبيا) وفي الجوار (مالي) في وقت تصلب فيه عود مختلف الفواعل ما دون الدولية والعابرة للأوطان.

أما المسرح الثاني للربيع العربي في المنطقة المغاربية، ليبيا، فلم يتحمل رياح التغيير، حيث فشل الليبيون في أول امتحان للتغيير السلمي في تاريخهم. إذ سرعان ما استخدم نظام معمر القذافي الأسلحة الثقيلة، فيما عسكر المنتفضون "ثورتهم"، فكانت الحرب الأهلية التي حُسمت عسكرياً بتدخل غربي بغطاء عربي ودولي. حرب ذكّرتنا بالحروب بالنيابة والصراعات الأيديولوجية لسنوات الحرب الباردة. وها هو المشهد يتكرّر في سورية، ولكن، بدرجة عالية من التعقيد وتداخل المصالح بين القوى الغربية، لاسيما الولايات المتحدة وروسيا. لا جدال في أن "الثوار" أساءوا تقدير ما اعتبروه تخلصاً من نظام القذافي هدفاً في حد ذاته، وليس وسيلة لإقامة نظام ديمقراطي. وربما عدم التوافق، إن لم نقل التنافر الواضح، منذ بداية الأحداث في ليبيا، كان ينذر بانقسام البلاد، بمجرد سقوط النظام. فكان أن وجدت ليبيا نفسها في حرب أهليةٍ، تصلب فيها عود المليشيات التي تحولت إلى دولة في دولة. واختلط الحابل بالنابل، حتى استيقظ الشعب الليبي ببلد واحد وحكومتين وبرلمانين، وبينهما تعداد هائل من مليشيات وتنظيمات قبلية وجماعات إرهابية. لتدخل البلاد جولة جديدة من الحرب الأهلية، تتورط فيها دول عربية (غير مغاربية). وهذا الوضع دلالة على فشل الدول المغاربية في تأمين منطقتها، والحد من انكشافها أمام الفواعل الإقليمية والدولية. لكن، كيف بدول أن تصون أمنها الإقليمي، كما ينبغي إن تحولت بيئتها الأمنية الطبيعية إلى ساحة عبث الصغار من الجوار الإقليمي والكبار من النظام الدولي؟

أما الدول المغاربية الأخرى (الجزائر والمغرب وتونس) فقد ناورت أنظمتها، مفضلة الانحناء الاستراتيجي، حتى يمر إعصار الربيع العربي بسلام. إذ سايرت الأحداث المتقطعة في بلدانها، ساعية إلى احتوائها لتفادي انتقال العدوى إليها. وأعلنت، في خضم هذه الأحداث، عن

هكذا يبدو المشهد المغاربي مفتتاً ومعقداً. صحيح أن التعاون الأمني بين دول، مثل الجزائر وتونس، متقدم للغاية، وهو حالة نادرة في هذا الإطار على الساحة العربية، لكنه يبقى مساراً ثنائياً لا يؤثر على المسارات المغاربية الأخرى. بل أصبحت القضايا الإقليمية، وبالتحديد الأزمة الليبية، مصدر خلاف جديد، يضاف إلى سجل الخلافات المغاربية البينية. فلا مغرب الأنظمة بخير، ولا مغرب الدول والمجتمعات بخير. صحيح أن النموذج السائد في المنطقة العربية هو نموذج الأنظمة القوية والدول الضعيفة، لكن قوة الأنظمة لا تقاس فقط بامتصاصها الغضب الداخلي وقمعها له، وإنما، أيضاً، بالحد من انكشافاتها إقليمياً ودولياً. فالأنظمة المغاربية توجد بين مطرقة المطالب الشعبية الداخلية المتنامية، والتي قد تتخذ من العنف شكلاً للتعبير، وبيئة إقليمية غير مستقرة، خصوصاً مع ظاهرة انهيار الدولة في المغرب العربي (ليبيا) وفي الجوار (مالي) في وقت تصلب فيه عود مختلف الفواعل ما دون الدولية والعابرة للأوطان.