04 نوفمبر 2024

اللاجئون الفلسطينيون... الحلم والأمنيات

(أنس عوض)

بانتهاء حرب العام 1948، استكملت الأقلية الأجنبية طرد الأكثرية الوطنية من الجغرافيا الفلسطينية، وحوّلت 800 ألف منهم لاجئين. احتلت الآلة العسكرية الاستيطانية الصهيونية حوالى 774 قرية ومدينة فلسطينية، دمرت منها ما يزيد عن 531. ومنذ النكبة، تضاعف عدد الفلسطينيين تسع مرات، ليصبح بنهاية العام 2015 حوالى 12.4 مليوناً، يشكل اللاجئون منهم نسبة الثلثين، وكانوا عقوداً أكبر وأقدم مجموعة لاجئين في العالم، وإذا أخذنا بالاعتبار عدد اللاجئين بالنسبة لإجمالي الشعب الفلسطيني، فإنهم لا يزالون كذلك.

الذاكرة الجمعية الخصبة، روايات الآباء والأجداد، المعاناة وصعوبات الاندماج في مجتمعات الشتات، أحدثت حنيناً للوطن الذي بدا فردوساً مفقوداً، وبلورت وعياً بهويةٍ وطنية، وحركة جماعية للعودة، تمثلت في منظمة التحرير الفلسطينية التي حملت مشروعهم الوطني. لم يعبأ الفلسطينيون بالقرارات الدولية المتعلقة بقضيتهم التي طالما وجدوها ظالمةً ومنحازة، وحمّل وعيهم الجمعي الأسرة الدولية نصيباً وافراً من المسؤولية عن نكبتهم، فاستند المشروع الوطني الفلسطيني سنواتٍ على الشرعية التاريخية، قبل أن يفرض انسداد الأفق تبني حق العودة وفق الشرعية الدولية.

تنكّر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (وليس مجلس الأمن) رقم 194، بمصطلحاته الفضفاضة، وصيغة المبني للمجهول في الإشارة إلى أصحاب المسؤولية، للجذر التاريخي لمشكلة اللاجئين، وكان في حاجةٍ إلى مذكراتٍ تفسيرية. وعلى الرغم من تأكيد الجمعية العامة على هذا القرار وتفسيراته، أكثر من مائة مرة، طوال عن 50 عاماً، استمرت إسرائيل مدعومةً بالفيتو الأميركي في رفض حق العودة، والالتفاف عليه بطرقٍ مختلفة. أهمها ترويج هجرة الفلسطينيين، بوصفها هجرة طوعية (وهي الرواية التي انتشرت للأسف في أوساط عربية بعد انطلاق ما سميت "عملية السلام")، كما حاولت اختزال القضية في مسألة تبادل سكّاني، واصطنعت تعريفاً فضفاضاً للاجئ، ليشمل اليهود المهاجرين والمهجّرين من الدول العربية، أوغيرها، إلى إسرائيل، بحيث يكون لهم حقّ في أي عودةٍ أو توطين أو تعويضات.

في مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، اختزلت الشرعية الدولية، ومنها ما يتعلق باللاجئين، أمام منطق القوة والأمر الواقع، لتحلّ محلها "شرعيةٌ تفاوضيةٌ"، وفق صيغة "ما

يتفق عليه الطرفان". وعلى الرغم من أن حق العودة، بموجب القانون، فرديٌّ غير قابل للإنابة أو التمثيل، وحقٌّ جماعي غير قابل للتصرف، بموجب حق تقرير المصير، إلا أنه، وحتى اليوم، لم تتوفر أي ضماناتٍ لأن تأخذ العدالة الدولية مجراها، لاسيما بعد الانتقال من النظام الدولي إلى النظام العالمي، واستمرار الموقف الأميركي داعماً لإسرائيل، على الرغم من أنف كل شرعية. وكان جون بولتون، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة (2005-2006)، قد قدّم ما له دلالة مهمة على هذا الصعيد، حين قال: "لو اختفى من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك عشرة طوابق من ثمانية وثلاثين طابقاً لما شعرت بذلك، وما تأثر الكون والعالم".

مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، تمكّن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى الضفة وغزة، بصفتهم موظفين في أجهزة السلطة، أو كوادر في فصائل فلسطينية. لكن هؤلاء لم يعودوا إلى قراهم الأصلية. وبانتقال الثقل السياسي، التنظيمي والتمثيلي، إلى الداخل الفلسطيني، هُمّش الشتات، وتصدّع المجال السوسيولوجي للاجئين الفلسطينيين، وخيّم شبح مشاريع التوطين والمستقبل المجهول. ومع أن لجاناً شعبية انطلقت من سورية في العام 2000، طالبت بتطبيق حق العودة، بموجب القرار 194، وحثت اللاجئين على التمسّك به، إلا أنها سرعان ما اندثرت، مع محاولات توظيفها، وعدم قدرتها على توفير إطارٍ عمليٍّ يُمكن للاجئين من خلاله ممارسة حقهم في العودة.

تمكن فلسطينيون، حصلوا على جنسيات أجنبية، لأسبابٍ مختلفة (هجرة أو زواج...)، من زيارة قراهم الأصلية في فلسطين المحتلة، ودرجت العادة أن يوّثق هؤلاء أحداث تلك الزيارة، في أشرطة فيديو يرسلوها إلى أهلهم وذويهم، لا تلبث أن تتداول بين معظم عائلات اللاجئين المتحدّرين من القرية نفسها. كانت تلك إحدى اللحظات المؤثرة في حياة هؤلاء. وحين كنت صبياً، حصلت عائلتي على شريط فيديو مشابه.

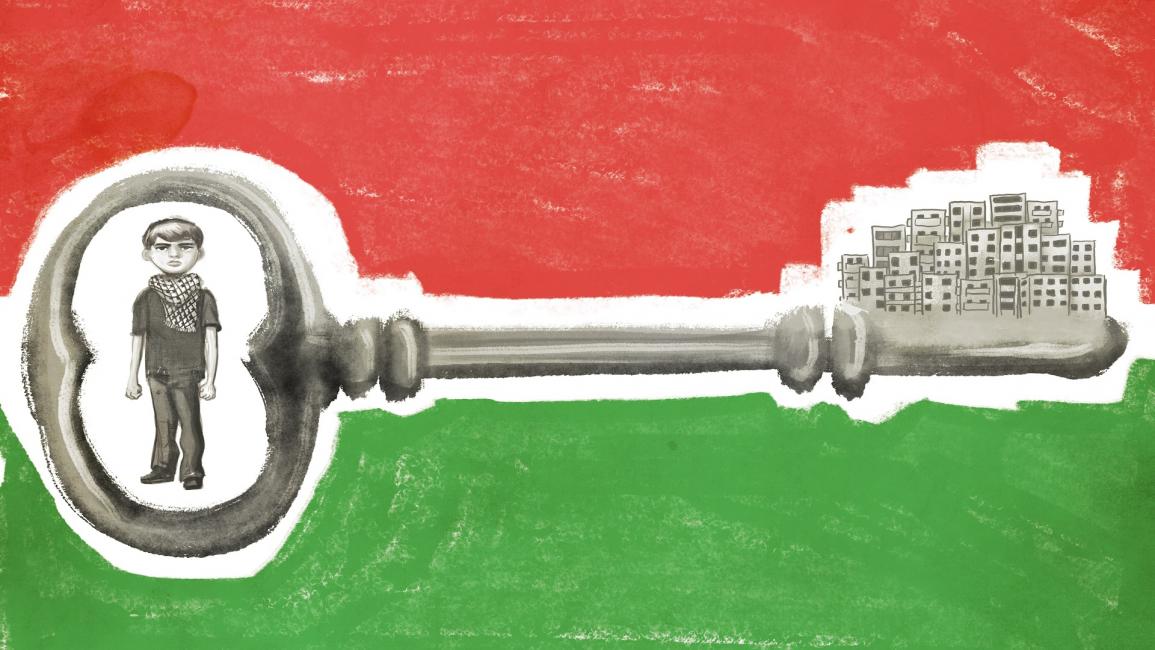

تقع إجزم على السفح الغربي لجبل الكرمل. حافظت على اسمها الكنعاني، وكان يسكنها في 1945 حوالى 140 مسيحياً و3400 مسلم، وكانت في سنوات ثورة 1936 مركزاً لثلاث فصائل ثورية مسلحة. وفي 1948 لم يتركها أهلها طواعية، ولم يبيعوا أملاكهم لأحد، بل لا يزال كثيرون منهم يحتفظون بمفاتيح دورهم وصكوك مُلكيّتها. قاومت القرية بشراسةٍ، وصدّت، طوال شهرين، محاولات متكرّرة لاحتلال القرية، قبل أن تسقط في 24 يوليو/ تموز، بعد خرق إسرائيلي لاتفاق الهدنة، بذريعة "تمرّد سكان قرية خاضعة للسيادة الإسرائيلية". تحول معظم القرية إلى أنقاض، أقيمت فوقها مستوطنة كيرم مهرال. لا تزال بقايا مسجد القرية حاضرة، تحول المقهى مكتباً للبريد، وصارت مدرسة البنين كنيساً، أما ديوان أحد وجهاء القرية الذي يعود بناؤه إلى القرن الثامن عشر، فأصبح متحفاً. غادر والدي القرية في عمر الثامنة، أما أمي فأبصرت نور العالم في جنين، إحدى المحطات على طريق رحلة اللجوء.

في شريط الفيديو تقوم امرأةٌ متقدمةٌ في السن بدور الدليل السياحي، تتجوّل بين أنقاض القرية، تعيد ترتيب المكان وفق خرائط الذاكرة، تعيد للأنقاض زمانها ومكانها وأسماءها وتفاصيل حياتها اليومية، بذاكرةٍ حادّةٍ لا يملكها إلا المفعمون بالشعور بالاضطهاد. تَرَكتُ الكاميرا تحاول اقتلاع الأرض من مستوطنٍ يجلس على كرسي حديقةٍ أقيمت على أنقاض الماضي، لأحدّق في وجهي أبي وجَدَّتي، وحاضرين آخرين عايشوا تلك التغريبة، انتزع من تلك الملامح والمشاعر المتناقضة وطننا يسكنني ولا أسكنه، لم أكن فيه، لكني أعرفه تماماً وأنتمي إليه. إنه الوطن الحقيبة، بتعبير محمود درويش، ولعل الأدب الفلسطيني نثراً وشعراً، مع اغترابٍ داخل أسوار المخيم وخارجه، قد أسهم في إذكاء حلم العودة أكثر من قدرة السياسي على ذلك، فيما لو بقي منفرداً.

أصبحت خصوصية اللجوء الفلسطيني أكثر تعقيداً، مع تنامي موجات الهجرة العالمية، وتسجيلها أرقاماً قياسية تاريخياً، في ظل عجز المنظمات والسياسات الدولية عن التصدّي لهذه الظاهرة العالمية المتفاقمة، مع استمرار التنكّر لجذورها المتمثلة بالظلم والحقوق المهدورة. هناك اليوم 65.3 مليون لاجئ حول العالم، لكلٍّ منهم رواية مختلفة، لكن اللجوء الفلسطيني يتعدّى مسألة تثبيت السلم الأهلي، أو قضايا لمّ الشمل وإعادة التوطين، أو استيعاب مهاجرين وتأهيلهم، أو تقديم مساعداتٍ إنسانية، إنه، بالدرجة الأولى، قضية سياسية، ترتبط بعدالة القضية في وجه احتلال استيطاني عنصري، وبتجسيدٍ لحق العودة غير منفصل عن حق تقرير المصير.

من لجوءٍ إلى لجوء، ومن منفىً إلى منفى، يزداد اللاجئون بؤساً وشقاءً، أما حلمهم بالعودة الجماعية، فيتشظى اليوم أمنياتٍ فردية. فلو سألت أحد أولئك الفلسطينيين الذين جدّدوا رحلة لجوئهم، أخيراً، إلى دول أوروبا، هرباً من جحيم المشرق: ما هو أول ما تنوي القيام به بعد حصولك على جواز سفر؟ سيجيبك كثيرون منهم: رحلة سياحية إلى قريتي في فلسطين.

الذاكرة الجمعية الخصبة، روايات الآباء والأجداد، المعاناة وصعوبات الاندماج في مجتمعات الشتات، أحدثت حنيناً للوطن الذي بدا فردوساً مفقوداً، وبلورت وعياً بهويةٍ وطنية، وحركة جماعية للعودة، تمثلت في منظمة التحرير الفلسطينية التي حملت مشروعهم الوطني. لم يعبأ الفلسطينيون بالقرارات الدولية المتعلقة بقضيتهم التي طالما وجدوها ظالمةً ومنحازة، وحمّل وعيهم الجمعي الأسرة الدولية نصيباً وافراً من المسؤولية عن نكبتهم، فاستند المشروع الوطني الفلسطيني سنواتٍ على الشرعية التاريخية، قبل أن يفرض انسداد الأفق تبني حق العودة وفق الشرعية الدولية.

تنكّر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (وليس مجلس الأمن) رقم 194، بمصطلحاته الفضفاضة، وصيغة المبني للمجهول في الإشارة إلى أصحاب المسؤولية، للجذر التاريخي لمشكلة اللاجئين، وكان في حاجةٍ إلى مذكراتٍ تفسيرية. وعلى الرغم من تأكيد الجمعية العامة على هذا القرار وتفسيراته، أكثر من مائة مرة، طوال عن 50 عاماً، استمرت إسرائيل مدعومةً بالفيتو الأميركي في رفض حق العودة، والالتفاف عليه بطرقٍ مختلفة. أهمها ترويج هجرة الفلسطينيين، بوصفها هجرة طوعية (وهي الرواية التي انتشرت للأسف في أوساط عربية بعد انطلاق ما سميت "عملية السلام")، كما حاولت اختزال القضية في مسألة تبادل سكّاني، واصطنعت تعريفاً فضفاضاً للاجئ، ليشمل اليهود المهاجرين والمهجّرين من الدول العربية، أوغيرها، إلى إسرائيل، بحيث يكون لهم حقّ في أي عودةٍ أو توطين أو تعويضات.

في مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، اختزلت الشرعية الدولية، ومنها ما يتعلق باللاجئين، أمام منطق القوة والأمر الواقع، لتحلّ محلها "شرعيةٌ تفاوضيةٌ"، وفق صيغة "ما

مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، تمكّن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى الضفة وغزة، بصفتهم موظفين في أجهزة السلطة، أو كوادر في فصائل فلسطينية. لكن هؤلاء لم يعودوا إلى قراهم الأصلية. وبانتقال الثقل السياسي، التنظيمي والتمثيلي، إلى الداخل الفلسطيني، هُمّش الشتات، وتصدّع المجال السوسيولوجي للاجئين الفلسطينيين، وخيّم شبح مشاريع التوطين والمستقبل المجهول. ومع أن لجاناً شعبية انطلقت من سورية في العام 2000، طالبت بتطبيق حق العودة، بموجب القرار 194، وحثت اللاجئين على التمسّك به، إلا أنها سرعان ما اندثرت، مع محاولات توظيفها، وعدم قدرتها على توفير إطارٍ عمليٍّ يُمكن للاجئين من خلاله ممارسة حقهم في العودة.

تمكن فلسطينيون، حصلوا على جنسيات أجنبية، لأسبابٍ مختلفة (هجرة أو زواج...)، من زيارة قراهم الأصلية في فلسطين المحتلة، ودرجت العادة أن يوّثق هؤلاء أحداث تلك الزيارة، في أشرطة فيديو يرسلوها إلى أهلهم وذويهم، لا تلبث أن تتداول بين معظم عائلات اللاجئين المتحدّرين من القرية نفسها. كانت تلك إحدى اللحظات المؤثرة في حياة هؤلاء. وحين كنت صبياً، حصلت عائلتي على شريط فيديو مشابه.

تقع إجزم على السفح الغربي لجبل الكرمل. حافظت على اسمها الكنعاني، وكان يسكنها في 1945 حوالى 140 مسيحياً و3400 مسلم، وكانت في سنوات ثورة 1936 مركزاً لثلاث فصائل ثورية مسلحة. وفي 1948 لم يتركها أهلها طواعية، ولم يبيعوا أملاكهم لأحد، بل لا يزال كثيرون منهم يحتفظون بمفاتيح دورهم وصكوك مُلكيّتها. قاومت القرية بشراسةٍ، وصدّت، طوال شهرين، محاولات متكرّرة لاحتلال القرية، قبل أن تسقط في 24 يوليو/ تموز، بعد خرق إسرائيلي لاتفاق الهدنة، بذريعة "تمرّد سكان قرية خاضعة للسيادة الإسرائيلية". تحول معظم القرية إلى أنقاض، أقيمت فوقها مستوطنة كيرم مهرال. لا تزال بقايا مسجد القرية حاضرة، تحول المقهى مكتباً للبريد، وصارت مدرسة البنين كنيساً، أما ديوان أحد وجهاء القرية الذي يعود بناؤه إلى القرن الثامن عشر، فأصبح متحفاً. غادر والدي القرية في عمر الثامنة، أما أمي فأبصرت نور العالم في جنين، إحدى المحطات على طريق رحلة اللجوء.

في شريط الفيديو تقوم امرأةٌ متقدمةٌ في السن بدور الدليل السياحي، تتجوّل بين أنقاض القرية، تعيد ترتيب المكان وفق خرائط الذاكرة، تعيد للأنقاض زمانها ومكانها وأسماءها وتفاصيل حياتها اليومية، بذاكرةٍ حادّةٍ لا يملكها إلا المفعمون بالشعور بالاضطهاد. تَرَكتُ الكاميرا تحاول اقتلاع الأرض من مستوطنٍ يجلس على كرسي حديقةٍ أقيمت على أنقاض الماضي، لأحدّق في وجهي أبي وجَدَّتي، وحاضرين آخرين عايشوا تلك التغريبة، انتزع من تلك الملامح والمشاعر المتناقضة وطننا يسكنني ولا أسكنه، لم أكن فيه، لكني أعرفه تماماً وأنتمي إليه. إنه الوطن الحقيبة، بتعبير محمود درويش، ولعل الأدب الفلسطيني نثراً وشعراً، مع اغترابٍ داخل أسوار المخيم وخارجه، قد أسهم في إذكاء حلم العودة أكثر من قدرة السياسي على ذلك، فيما لو بقي منفرداً.

أصبحت خصوصية اللجوء الفلسطيني أكثر تعقيداً، مع تنامي موجات الهجرة العالمية، وتسجيلها أرقاماً قياسية تاريخياً، في ظل عجز المنظمات والسياسات الدولية عن التصدّي لهذه الظاهرة العالمية المتفاقمة، مع استمرار التنكّر لجذورها المتمثلة بالظلم والحقوق المهدورة. هناك اليوم 65.3 مليون لاجئ حول العالم، لكلٍّ منهم رواية مختلفة، لكن اللجوء الفلسطيني يتعدّى مسألة تثبيت السلم الأهلي، أو قضايا لمّ الشمل وإعادة التوطين، أو استيعاب مهاجرين وتأهيلهم، أو تقديم مساعداتٍ إنسانية، إنه، بالدرجة الأولى، قضية سياسية، ترتبط بعدالة القضية في وجه احتلال استيطاني عنصري، وبتجسيدٍ لحق العودة غير منفصل عن حق تقرير المصير.

من لجوءٍ إلى لجوء، ومن منفىً إلى منفى، يزداد اللاجئون بؤساً وشقاءً، أما حلمهم بالعودة الجماعية، فيتشظى اليوم أمنياتٍ فردية. فلو سألت أحد أولئك الفلسطينيين الذين جدّدوا رحلة لجوئهم، أخيراً، إلى دول أوروبا، هرباً من جحيم المشرق: ما هو أول ما تنوي القيام به بعد حصولك على جواز سفر؟ سيجيبك كثيرون منهم: رحلة سياحية إلى قريتي في فلسطين.