الديمقراطية معيار الوطنية والمواطنة

لم يأخذ مفهوم، أو مصطلح، من الجهد والوقت والعراك الفكري، مثلما أخذ مفهوم الديمقراطية. وقد أخذ لدى تطبيقه العملي أشكالاً مختلفة، فثمة ديمقراطية مباشرة وأخرى تمثيلية، وهناك الديمقراطية الليبرالية والاشتراكية والشعبية.. إلخ. وأكثر ما تصاعد الجدل حول هذا الأمر واحتدم، أيام الثورة الشيوعية في روسيا، وعلى يد قائدها ومنظرها السياسي لينين، الذي وجد نفسه وفكره على تناقض تام مع أرقى ما توصلت إليه المجتمعات البشرية، لإدارة شؤونها العامة المشتركة، ولتنظيم أمور إداراتها السياسية والاجتماعية. فالديمقراطية ابنة الحضارة المدنية، وقد تبنتها المجتمعات الرأسمالية الأكثر ميلاً نحو الحرية الاقتصادية (دعه يعمل، دعه يمر). لكن الأحزاب الشيوعية وضعتها على نقيض تام مع فكرها البديل (الاقتصاد الموجه) الذي ولد، أيضاً، في زمنٍ كانت فيه الرأسمالية صاعدةً، كبلدوزر عتيد أعمى، لا يرى غير مصالحه وغاياته. وقد أنجزت ما أنجزته على صعيد الإنتاج السلعي، متعدد المهام، والمعتمد، أساساً، على العلوم والفنون المتطورين باضطراد أيضاً. لكنها، وفي صعودها الهائل، حطمت ما حطمته من عادات وقيم وأعراف اجتماعية وسلوكية، وارتكبت، كذلك، ما ارتكبته من مآسٍ، لا بحق الطبقة العاملة التي ولدت معها، وتناقضت مصالحهما، بل بحق البشرية. ولعلها، أي الرأسمالية، وبقدر ما أنجزت من منافع جمة للبشرية، تسببت، كذلك، في أمراضٍ كثيرةٍ، راحت تنخر جسد المجتمعات التي لم يتح لها امتطاء عجلة التطور.

أعود إلى الأحزاب الشيوعية التي ابتدعت الديمقراطية الشعبية بديلاً عن الديمقراطية المعهودة، وتمشياً مع فكرة لينين عن الحرية، والقائلة إنها معرفة الضرورة.. ".. لا يمكن أن تقوم حرية واقعية فعلية في مجتمع قائم على سلطة النقود، وتعاني فيه الجماهير الكادحة من البؤس، وتحيا فيه حفنة من الأغنياء حياة الكسل والطفيلية. إن الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الواسعة لا يكسبون الحرية السياسية والاجتماعية، إلا عندما يأخذون السلطة في أيديهم، ويبنون مجتمعاً جديداً خالياً من المستغلين والظالمين. إن الإنسان لا يشعر بنفسه حراً، إلا إذا توفر لديه الأساس المادي لتحقيق أهدافه ومساعيه..". واضح أن فكرة لينين فيها شيء من القسر، وإن كانت مغطاة بالأكثرية المستغلة، أو المظلومة. وعلى الرغم من ذلك، هل خدمت فكرة لينين الأغلبية التي عناها؟ وكيف تجسدت تلك الفكرة في البلدان التي طبقت فيها، أو في البلدان التي مشت في ركابها؟!

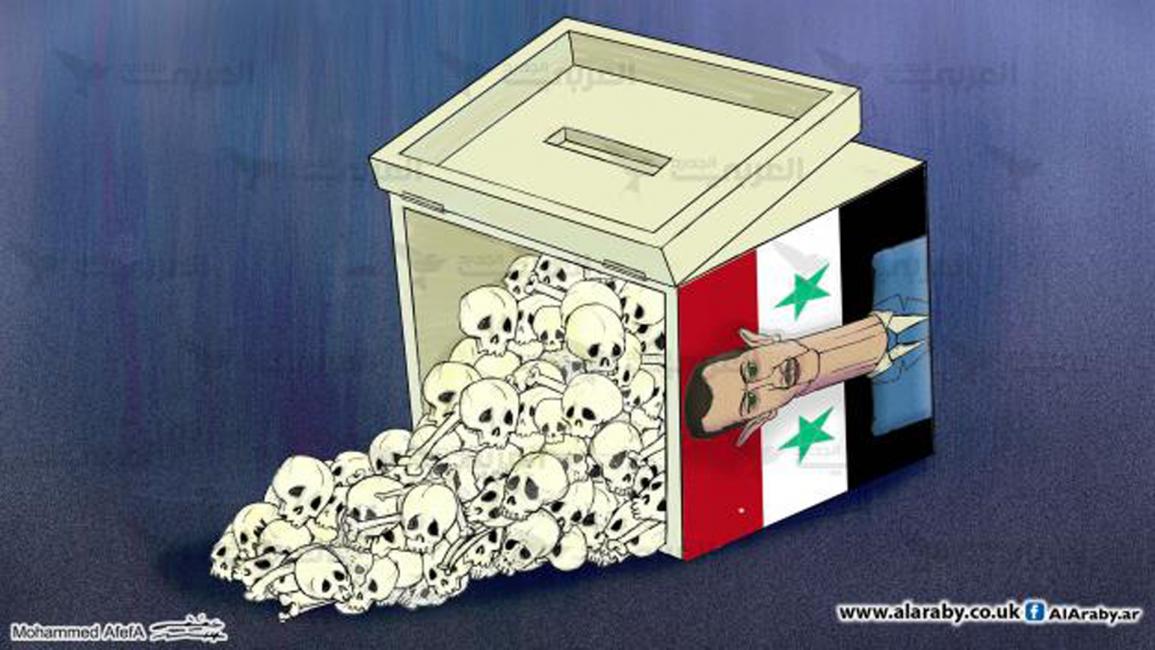

رؤية لينين وفكرته أخذت هذا الشكل من الديمقراطية الشعبية، والتي ربما جاءت، نظرياً على الأقل، وجهاً آخر للديمقراطية الليبرالية التي تحتفظ للأقليات القومية والعرقية، بحقوقها التمثيلية، إذ أخذت الديمقراطية الشعبية في بعض البلدان بمبدأ الكوتا، زيادة في تمثيل العمال والفلاحين والنساء، وشرائح أخرى من المجتمع، كالكتاب والصحافيين مثلاً. لكنها، وفي الممارسة العملية، لم تكن ديمقراطية أبداً، ولا شعبية أيضاً، بل كانت انتقائية، تمييزية، تخدم رغبات البيروقراطية الحاكمة التي حلت محل الديمقراطية، وهي لم تمثل، في النهاية، إلا الفرد الواحد المطلق كإله مقدس، وغالباً ما تحيط به بطانة فاسدة متسلطة. وقد تجلت هذه الديمقراطية الشعبية، في الواقع العملي، بأبشع صورها وقسوتها ومصادرتها الرأي والحريات العامة، وسيّجت نفسها بسياج من الأجهزة الأمنية، وخصوصاً في البلدان التي تأخذ بنظام الحزب الواحد، (وكلها يأخذ هذا الشكل)، أو التي تقيم جبهات شكلية، ومنها سورية التي يجري فيها، اليوم، ما يجري من سيلان للدماء، وتدمير للمساكن، وخراب شامل للمنشآت الخاصة والعامة، وهجرة وتشرد وتلويح بالتقسيم، إلى آخر ذلك من ألوان الانهيار الوطني!

ولعل ما يجري في بعض وجوهه، وفي عمقه، إنما هو ردّ فاضح على ذلك القمع الذي كان سائداً على المستويات كلها، وكأن هذه الديمقراطية الشعبية، في تطبيقها العملي، هي نقيضٌ للديمقراطية. وكأن البيروقراطية، من جهة أخرى، والتي هي الديكتاتورية بأقسى تجلياتها، لم تكتف بما جرَّته على البلاد من تخلفٍ وفساد؛ ما جعل سورية، وبحسب البيانات العالمية المتقاطعة فيما بينها، في آخر البلدان نمواً، وأولها فساداً. وإذا كان الفساد، في مظهره العام، سرقة أموال الدولة والشعب، وتخريب للمؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، فهو، في بعديه السياسي والاجتماعي، انهيار للقيم الوطنية والأخلاقية جميعها.

إن الديمقراطية الشعبية التي كانت في منتصف القرن العشرين، ومع النهوض الاجتماعي والسياسي للبلدان الفقيرة والمتخلفة، رمزاً للوطنية الحقة، ومطلباً في يد الفئات والشرائح الاجتماعية المغبونة والمأخوذة بأصداء الثورة الروسية، والتي كانت أساساً لأنظمة وأحزاب، وملاذاً لقواها وتياراتها اليسارية والراديكالية، قد غدت، اليوم، وبسبب سوء استخدامها وفشل الأنظمة التي أخذت بها، جثة في مقبرة الماضي البغيض.. وقد تقدمت الديمقراطية، بأشكالها الأخرى، وخصوصاً الديمقراطية التمثيلية، والأخرى الليبرالية، لتغدو معياراً للوطنية، وأساساً للمواطنة النامية والمتفتحة، وعبرها فقط، وبما تتيحه من علنية القول، وما تستند إليه من قوانين، يمكن بناء أوطان سليمة، معافاة من كل ما يمكن أن يلحق الدول والمجتمعات من أمراض.. فثمة مثل يقول إن السوط الاجتماعي أقسى من سوط الجلاد وأمرّ..! فكيف إذا كان هذا السوط يأتي عبر منافذ كثيرة متاحة للجميع، ومنه إعلام حر، تدعمه قوانين محمية بقضاء مستقل.

وأخيراً، إذا كان النظام في سورية قد ميَّز نفسه على مدى سني حكمه بمواقف وطنية، وبسياسة خارجية صحيحة، كما كان يروج دائماً، فقد قابلت تلك السياسة أوضاع داخلية متروكة للفوضى والفساد، وللتمييز الحزبي والمناطقي، وهي محمية بجهاز أمني غير مسبوق في أساليب قمعه. وهو، في الحقيقة، أس الفساد وموزعه على أركان الدولة ومفاصلها، ما قاد، في النهاية، إلى هذا الخراب الشامل الذي لن يوقفه، اليوم، إلا نظام ديمقراطي واسع، يقوم على التعددية، ويضمن حرية الأفراد والجماعات المختلفة في الدين أو القومية أو الطائفة، والموحدة في الوطن والمواطنة! فما ثبت على الأرض، وفي الممارسة العملية، هو أن أي شعار وطني، مهما كانت صحته، أو ضرورته الموضوعية، يبقى هشاً، ودونما محتوى، ما لم تلازمه ديمقراطية حقيقية في شكلها ومحتواها. فالديمقراطية، اليوم، هي المدخل الأهم إلى وعي مفهوم الوطنية والمواطنة على السواء، وما عدا ذلك فذرٌّ للرماد في العيون، والتفاف على الوطن والمواطنين.