07 اغسطس 2024

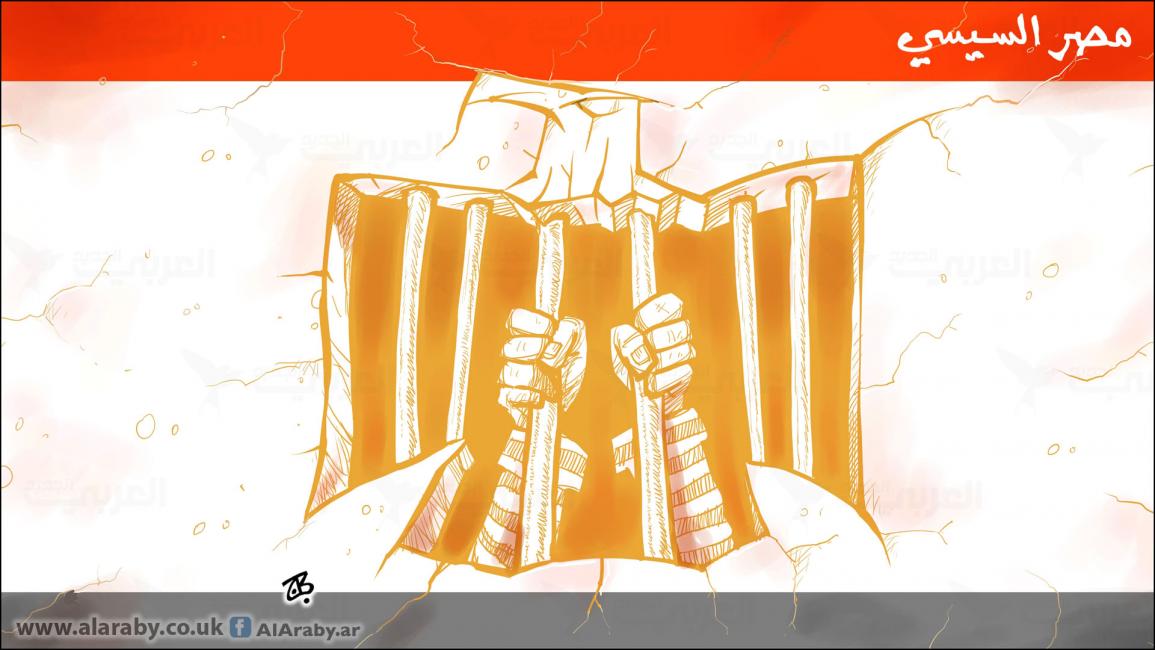

أعداء النظام في مصر

قبل ستة أشهر، كان الباحث المصري الشاب إسماعيل الإسكندراني يملأ الفضاء الإلكتروني ضجيجاً بآرائه التي تدعم الثورة والتغيير في بلده، ولا تتوقف عن نقد مختلف القوى السياسية، وفي مقدمتها العسكر والإخوان المسلمين. لم يكن مع تيار على حساب آخر، كان صحفياً وباحثاً. هو ناقد وناجح في عمله، وخصوصاً فيما يتعلق بما يجري في سيناء وبالبحث الميداني. في أوائل الثلاثينيات من عمره، وسافر إلى عدة دول، ويحب بلده ويحرص عليه. الخطأ الذي ارتكبه إسماعيل أنه عاد إلى بلده بعد أن انتقد نظامه، استوقفوه في المطار، فتشوا حاسوبه، ثم ألقوه في السجن، ولا أحد، حتى الآن، يعرف تهمته بالضبط.

إذا كان ذنب إسماعيل أنه كان عالي الصوت، كثير النقد، فهذا آخر ما يعرف عن هشام جعفر، الباحث والصحفي المصري المشغول بقضايا الحوار بين القوى السياسية. لم يترك مصر، ولم ينخرط في أي عمل سياسي، يمكن أن يمثل تحدياً مباشراً للسلطة الحاكمة، لكنه، كما تقول منظمات حقوقية، كان مشغولاً ببناء التوافق بين القوى السياسية على قضية التحوّل الديمقراطي، والحوار حولها. ويبدو أن السلطة القائمة في مصر، والتي ترى أن الديمقراطية ليست أولوية حالياً، ويجب تطبيقها تدريجيا في مصر على مدى 25 سنة، رأت في عمل هشام جعفر تهديداً لخططها التدريجية، فقرّرت حبسه، وهو أيضاً لا يعرف أحد سبباً وجيهاً لحبسه، وكأن النظام بسجن جعفر يقول إنه يتعقب من ينادون بالديمقراطية والحوار السلمي.

ليس هشام جعفر الشخص التوافقي الوحيد الذي حبسه النظام، فهناك هيثم محمدين، وهو أحد شباب الاشتراكيين الثوريين، ومن الأصوات القليلة المحبوبة من مختلف التيارات الثورية، والمشغولة بالضمير، والتي رفضت الانسياق وراء موجة كراهية الإخوان المسلمين، وسحقهم في الشوارع وإلقائهم بالمعتقلات، بعد انقلاب يونيو. كان هيثم ناقداً للنظام القائم، وثورياً، ويدعو إلى التظاهر، وهو واحد من عشرات الشباب الذين قبض عليهم النظام بسبب مظاهرات جمعة الأرض و25 إبريل. وهو صاحب ضمير، وسجنه رسالة من النظام بأنه لا يرحب بأمثاله حتى لو كانوا مشغولين بالثورة والضمير والإنسان، فلا مكان لهيثم وأمثاله في نظام الصوت الواحد والتطبيل والتهليل والاصطفاف وراء الزعيم، ولو قتل مئاتٍ وسجن آلافاً وارتكب جرائم ضد الإنسانية.

سناء سيف في أوائل العشرينيات، ويبدو أن ذنبها هو أن وعيها يتخطى عمرها بكثير، في بلد عزّ فيه الوعي والضمير. هي مقاومة سلمية للاستبداد، فما رفعت سلاحاً ولا دعت إلى عنف، كل ذنبها أنها رفضت الخضوع لسلطة تحقيق النيابة، في اتهاماتٍ وجهت إليها، بعد أن رأت، كما يرى كثيرون غيرها، ومنظمات حقوقية دولية، أن سلطات التحقيق المصرية باتت منحازة، وأن مؤسسات العدالة تحولت، في يد النظام الحالي، إلى سلطةٍ انتقاميةٍ يستخدمها ضد خصومه. ما تقوم به سناء يخرج حرفياً من كتابات علوم حل الصراعات بالطرق السلمية، نضال مدني سلمي يجب أن يحظى بكل إعجاب وتقدير ودعم، وأن يدفع السلطة إلى إعادة التفكير في سياساتها، لا أن تلقى صاحبته الشابة الصغيرة بسببه في السجون.

يقولون أيضاً إن النظام المصري الراهن يدافع عن حقوق الأقليات من متشدّدي الجماعات

الدينية. ومع ذلك، اعتقل مدير ملف الأقليات في المبادرة المصرية للحقوق والحريات، مينا ثابت، والذي أثار اعتقاله غضب منظمة العفو الدولية، فأصدرت بياناً يدين اعتقاله، ويتساءل كيف يقوم نظام يدّعي الدفاع عن الأقليات بالقبض عن الباحثين المعنيين بتوثيق الانتهاكات ضد الأقليات، وفي مقدمتها أقباط مصر. وكان النظام قد اعتقل، قبل عام ونصف تقريباً، أستاذ الاقتصاد عبد الله شحاته، وهو خبير سابق في صندوق النقد الدولي، ويبدو أن تخصصه وخبراته لم تشفع له لدى النظام الذي رأى أن مصر التي تعاني من مشكلات اقتصادية فادحة ليست في حاجةٍ لأمثال دكتور شحاته، والذي انتقد قمع النظام الرهيب للإخوان المسلمين، فألقى به النظام في السجن مع أحد إخوته، بعد أن اقتحم منزله، واقتاده في ظلمات الليل، هو وزوجته وأحد أطفاله إلى القسم. ويبدو أن الضباط غيروا رأيهم في منتصف الطريق، فأنزلوا الزوجة والطفل في منتصف الرحلة على أحد الطرق السريعة في الظلام، وتركوهم وحدهم وساروا بالرجل وشقيقه إلى المعتقل. وإلى الآن، لا نعلم أين وصلت المحاكمة، ومتى يحصل الدكتور شحاته على محاكمةٍ عادلةٍ، هذا إن حصل.

وظهرت، أخيراً، فيديوهات مسجلة من جلسات محاكمة عددٍ من أبرز رموز المعارضة المصرية في أحزاب وجماعات مختلفة، كالإخوان المسلمين وحزب الوسط، وتألم الناس كثيراً لرؤية وزير التموين السابق، باسم عودة، يحتضن أطفاله بلهفة في المحكمة. أما رجال القانون ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، المعارض للانقلاب، فقد اشتكى بوضوح من أنه لم يطلع على أوراق محاكمته، ولا يعلم عنها شيئا، وهو ما اشتكى منه مختلف المعتقلين السياسيين، وكيف لا وهم يحاكمون أمام دوائر منتقاة بعناية في محاكمات جلبت إداناتٍ حقوقيةٍ دولية واسعة. أما القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، فلا يعرف أحدٌ كيف يمكن تعويضه عن ابنته الصبية أسماء التي قتلت في ميدان رابعة العدوية، ولا عن أطفاله المعتقلين، ولا عن أسرته المشتتة في المنافي.

ما يحدث هو رفع رهيب لتكلفة العمل السياسي في مصر، فالنظام العسكري الحاكم يسجن صحفياً وشاباً ناجحاً كإسماعيل الاسكندراني، ورجلاً مشغولاً بالتغيير الديمقراطي والحوار كهشام جعفر، وشاباً صاحب ضمير كهيثم محمدين، وشابة واعية وشجاعة كسناء سيف، ومدافعاً عن حقوق الأقليات كمينا ثابت، وخبيراً في الاقتصاد كعبد الله شحاته، ووزيراً ناجحاً كباسم يوسف، ومحامياً شجاعاً كعصام سلطان، ويقتل طفلة بريئة كأسماء ويسجن وينفي شباباً واعدين كإخوتها.

وكأن النظام الحاكم في مصر حالياً يقول إنه لا يحتاج الوعي، ولا الضمير، ولا النجاح، ولا الحوار، ولا الحريات، ولا الخبرة والكفاءات، ولا الشجاعة، ولا الشباب، ولا المستقبل، ويكفيه من يطبّلون له ليل نهار في وسائل الإعلام، أو بعض البلطجية المأجورين، يجمعهم لمهاجمة الناشطين والصحفيين بأفظع الألفاظ والأفعال والإشارات، أو ببعض عملاء الأجهزة الأمنية، يملأ بهم المؤسسات التعليمية والتنفيذية والتشريعية.

وكأن النظام يحرم مصر من مستقبلها المشرق، ويدفعها دفعاً إلى السقوط والانهيار، كان الله في عون مصر والمصريين، وحفظهم من الاستبداد وشروره، العاجلة منها والمؤجلة.

إذا كان ذنب إسماعيل أنه كان عالي الصوت، كثير النقد، فهذا آخر ما يعرف عن هشام جعفر، الباحث والصحفي المصري المشغول بقضايا الحوار بين القوى السياسية. لم يترك مصر، ولم ينخرط في أي عمل سياسي، يمكن أن يمثل تحدياً مباشراً للسلطة الحاكمة، لكنه، كما تقول منظمات حقوقية، كان مشغولاً ببناء التوافق بين القوى السياسية على قضية التحوّل الديمقراطي، والحوار حولها. ويبدو أن السلطة القائمة في مصر، والتي ترى أن الديمقراطية ليست أولوية حالياً، ويجب تطبيقها تدريجيا في مصر على مدى 25 سنة، رأت في عمل هشام جعفر تهديداً لخططها التدريجية، فقرّرت حبسه، وهو أيضاً لا يعرف أحد سبباً وجيهاً لحبسه، وكأن النظام بسجن جعفر يقول إنه يتعقب من ينادون بالديمقراطية والحوار السلمي.

ليس هشام جعفر الشخص التوافقي الوحيد الذي حبسه النظام، فهناك هيثم محمدين، وهو أحد شباب الاشتراكيين الثوريين، ومن الأصوات القليلة المحبوبة من مختلف التيارات الثورية، والمشغولة بالضمير، والتي رفضت الانسياق وراء موجة كراهية الإخوان المسلمين، وسحقهم في الشوارع وإلقائهم بالمعتقلات، بعد انقلاب يونيو. كان هيثم ناقداً للنظام القائم، وثورياً، ويدعو إلى التظاهر، وهو واحد من عشرات الشباب الذين قبض عليهم النظام بسبب مظاهرات جمعة الأرض و25 إبريل. وهو صاحب ضمير، وسجنه رسالة من النظام بأنه لا يرحب بأمثاله حتى لو كانوا مشغولين بالثورة والضمير والإنسان، فلا مكان لهيثم وأمثاله في نظام الصوت الواحد والتطبيل والتهليل والاصطفاف وراء الزعيم، ولو قتل مئاتٍ وسجن آلافاً وارتكب جرائم ضد الإنسانية.

سناء سيف في أوائل العشرينيات، ويبدو أن ذنبها هو أن وعيها يتخطى عمرها بكثير، في بلد عزّ فيه الوعي والضمير. هي مقاومة سلمية للاستبداد، فما رفعت سلاحاً ولا دعت إلى عنف، كل ذنبها أنها رفضت الخضوع لسلطة تحقيق النيابة، في اتهاماتٍ وجهت إليها، بعد أن رأت، كما يرى كثيرون غيرها، ومنظمات حقوقية دولية، أن سلطات التحقيق المصرية باتت منحازة، وأن مؤسسات العدالة تحولت، في يد النظام الحالي، إلى سلطةٍ انتقاميةٍ يستخدمها ضد خصومه. ما تقوم به سناء يخرج حرفياً من كتابات علوم حل الصراعات بالطرق السلمية، نضال مدني سلمي يجب أن يحظى بكل إعجاب وتقدير ودعم، وأن يدفع السلطة إلى إعادة التفكير في سياساتها، لا أن تلقى صاحبته الشابة الصغيرة بسببه في السجون.

يقولون أيضاً إن النظام المصري الراهن يدافع عن حقوق الأقليات من متشدّدي الجماعات

وظهرت، أخيراً، فيديوهات مسجلة من جلسات محاكمة عددٍ من أبرز رموز المعارضة المصرية في أحزاب وجماعات مختلفة، كالإخوان المسلمين وحزب الوسط، وتألم الناس كثيراً لرؤية وزير التموين السابق، باسم عودة، يحتضن أطفاله بلهفة في المحكمة. أما رجال القانون ونائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، المعارض للانقلاب، فقد اشتكى بوضوح من أنه لم يطلع على أوراق محاكمته، ولا يعلم عنها شيئا، وهو ما اشتكى منه مختلف المعتقلين السياسيين، وكيف لا وهم يحاكمون أمام دوائر منتقاة بعناية في محاكمات جلبت إداناتٍ حقوقيةٍ دولية واسعة. أما القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، فلا يعرف أحدٌ كيف يمكن تعويضه عن ابنته الصبية أسماء التي قتلت في ميدان رابعة العدوية، ولا عن أطفاله المعتقلين، ولا عن أسرته المشتتة في المنافي.

ما يحدث هو رفع رهيب لتكلفة العمل السياسي في مصر، فالنظام العسكري الحاكم يسجن صحفياً وشاباً ناجحاً كإسماعيل الاسكندراني، ورجلاً مشغولاً بالتغيير الديمقراطي والحوار كهشام جعفر، وشاباً صاحب ضمير كهيثم محمدين، وشابة واعية وشجاعة كسناء سيف، ومدافعاً عن حقوق الأقليات كمينا ثابت، وخبيراً في الاقتصاد كعبد الله شحاته، ووزيراً ناجحاً كباسم يوسف، ومحامياً شجاعاً كعصام سلطان، ويقتل طفلة بريئة كأسماء ويسجن وينفي شباباً واعدين كإخوتها.

وكأن النظام الحاكم في مصر حالياً يقول إنه لا يحتاج الوعي، ولا الضمير، ولا النجاح، ولا الحوار، ولا الحريات، ولا الخبرة والكفاءات، ولا الشجاعة، ولا الشباب، ولا المستقبل، ويكفيه من يطبّلون له ليل نهار في وسائل الإعلام، أو بعض البلطجية المأجورين، يجمعهم لمهاجمة الناشطين والصحفيين بأفظع الألفاظ والأفعال والإشارات، أو ببعض عملاء الأجهزة الأمنية، يملأ بهم المؤسسات التعليمية والتنفيذية والتشريعية.

وكأن النظام يحرم مصر من مستقبلها المشرق، ويدفعها دفعاً إلى السقوط والانهيار، كان الله في عون مصر والمصريين، وحفظهم من الاستبداد وشروره، العاجلة منها والمؤجلة.